В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426486 «Возвращение. Синкопа». 2018. Звуковая инсталляция. Роговой инструмент на основе пермской деревянной скульптуры. 2018. Латунь. Колонки направленного действия, сабвуфер, датчики движения; фонограмма. Скульптура из фондов музея «Ангел с трубой в руках». XVIII в.© Александр Морозов

«Возвращение. Синкопа». 2018. Звуковая инсталляция. Роговой инструмент на основе пермской деревянной скульптуры. 2018. Латунь. Колонки направленного действия, сабвуфер, датчики движения; фонограмма. Скульптура из фондов музея «Ангел с трубой в руках». XVIII в.© Александр МорозовВыставка петербургского художника Александра Морозова «Акчим. Координаты 60°28'35" с.ш. 58°02'53" в.д.» (кураторы — Евгения Суслова и Яна Цырлина, руководитель проекта — Владимир Береснев) открыта в Пермской художественной галерее до 21 ноября и посвящена основанной в XVIII в. деревне Акчим — а если точнее, акчимскому словарю. Этот памятник ушедшего диалекта составляет больше миллиона словарных карточек и раскрыт как произведение искусства в трех аудиовизуальных инсталляциях-исследованиях. COLTA.RU публикует статью Яны Цырлиной, написанную для каталога выставки: к сожалению, пока он остается неизданным.

Деревня Акчим Красновишерского района Пермского края считается заброшенной — в Акчиме остается единственный житель. Долгое время деревня была практически закрыта от внешнего мира. Благодаря этой закрытости возник уникальный диалект, который в настоящее время сохранился лишь в записях фольклорных экспедиций Пермского государственного университета и в многотомном словаре.

Наше время редко ассоциируется с развалинами. Тем не менее никогда еще не существовало так много развалин: так много вещей было принесено в жертву или стало ненужным, так много мест было оставлено. Заброшенные деревни, промышленные пустоши, пустующие дома. Призрачная онтология оставленных развалин в основном становится частью академического дискурса, где исчезающие места понимаются как слишком «недавние», слишком мрачные и отталкивающие, чтобы их можно было принять в качестве «прошлого».

Хотя можно утверждать, что ситуация пренебрежения по отношению к таким местам изменилась (что находит отражение в более широком художественном и научном интересе к их разрушению и исчезновению), эти места по-прежнему играют весьма незначительную роль в понимании как нашего прошлого, так и настоящего.

«Черное зеркало». 2018. Зеркало, металл; сварка. Часть этой инсталляции — переведенная на акчимский диалект строка Андре Бретона: «Глухари на току... толика страха или кокетливый ток набекрень цвета мирабели?»© Александр Морозов

«Черное зеркало». 2018. Зеркало, металл; сварка. Часть этой инсталляции — переведенная на акчимский диалект строка Андре Бретона: «Глухари на току... толика страха или кокетливый ток набекрень цвета мирабели?»© Александр МорозовСамая большая проблема заключается не в том, как представить это пустующее место, а в том, как открыть временное измерение того, чего уже нет. Найти что-то в настоящем, что помогло бы создать переход во времени. Найти более глубокий уровень «описания», чем исчерпывающий список слов.

Художник может воссоздать дом для ушедшего. Тот заповедник, которым оно само когда-то являлось. Художник может дать ему место, может «спасти». Мы видим ушедшее, не классифицируя и не разделяя, вне безжалостного понимания полезности, не подвергая его угрозе стать стандартным объектом «прошедшего времени». Мы видим в инсталлированных объектах нечто большее, чем «быть для нас». Скорее, это мы будем предоставлены им. Мы слышим их голос и их безмолвное «послание»: да, в этом нет никакой пользы.

Выставка работает на противопоставлении герметичности пространства «закрытых» объектов и их скрытого потенциального звучания. Художник намеренно делает все, чтобы обозначить отсрочку во времени. Создать «нулевое» событие, делая паузу в инсталляции «Возвращение. Синкопа», смешивая голоса в инсталляции «Ак чё мы». В некотором смысле здесь говорится об абсолютной возможности открытия мира, а не просто о реконструкции места. Важно не просто инсталлировать деревню, но попытаться сделать так, чтобы место ожило. «Звуковое пространство — мемориальное — связано с работой памяти. Возникает эхо, работа физически описывает течение времени», — пишет художник.

Все начинается с вдоха, потом звучит голос, потом открывается место. Кажется, выставочное пространство имеет другую хронологию: оказавшись перед развалинами, мы надеемся сделать вдох в самом конце. Это «нарушенное» течение времени как раз предусматривает обращение утраченного места в место, где замкнутая поверхность теряет свою герметичность, стирает границы между знанием и не-знанием, живым и ушедшим. «Призрачное» место получает свой шанс (быть во времени или быть в бытии), оно получает свой голос. Вопрос не в том, где находится Акчим, а когда? Не в настоящем, но и не в прошлом.

Вводный стенд экспозиции «Акчим. Координаты»

© Александр Морозов

Место — Развалины

Акчим. Провал во времени

«Крутой — на страсть, а за им плёсо, тихо местышко, а рыбы — синь»

Так ли важно «услышать» заброшенные объекты, дать голос разрушенному, утраченному месту? Наверное, важно. Ведь, чтобы увидеть другое, мы должны противостоять искушению «присвоить себе его изменчивость», признать непреодолимое отличие разрушенных объектов, признать, что такие объекты независимы от наших собственных ожиданий и намерений. Скорее всего, невозможно будет рассказать историю от начала до конца. Мы должны удерживать себя от желания наделить готовыми значениями «инсталлированное» пространство Акчима, что подразумевает внимательное отношение к увиденным объектам, их собственному языку, а также к их молчанию — молчанию, которое не воспринимается как отсутствие голоса, но которое является голосом заявляющего о себе виртуального.

Само пространство будет сопротивляться нашему взгляду. Разрушенные, заброшенные места и объекты предполагают материальное присутствие, которое кажется нам бесформенным, безосновным хаосом. Это «материя без места». Обломки — суть разрушенного объекта — всегда проявляют себя в режиме множественного. Но эта черная дыра становится не хаосом, а «жилищем или домом» (Ж. Делёз [1]). Излишность развалин исключает непосредственный контакт с их сущностью. Быть среди руин значит всегда уже быть в сети непроницаемых не-человеческих (призрачных) значений.

Коты и гарпун из Акчима© Александр Морозов / Из фондов Пермского краеведческого музея

Коты и гарпун из Акчима© Александр Морозов / Из фондов Пермского краеведческого музеяИсключенные материальности (колот, мушкар, иверень...) записаны и упорядочены. Словарь составлен. Но что происходит после того, как классификаторы ушли, жители покинули место, диалект исчезает? Кто говорит, что говорится? Нарративность разрушенных пространств изменяет свою форму. Можно рассказать истории, связанные с заброшенными местами, но эти истории никогда не свяжут воедино наши представления об утраченном мире Акчима. Материя развалин не уступает.

Как рассказать о настоящем отсутствии? Ведь настоящее отсутствие — реальная виртуальность, «внутренность» объектов, доступ к которой закрыт, как закрыты деревянные ящики инсталляций. Объект — это «черный ящик» [2] (Г. Харман). Мы (так или иначе) должны учитывать основное онтологическое обстоятельство — ограниченность доступа. Ни одна сущность не может до конца раскрыть свой секрет. Мы не имеем прямого доступа к внутренней жизни вещи. Излишки (или их следы) всегда окружают нас. Мы выпускаем то, чего нет. Призрака.

Голосовые объекты выставки «Акчим. Координаты» в контексте постоянной экспозиции Пермской художественной галереи© Александр Морозов

Голосовые объекты выставки «Акчим. Координаты» в контексте постоянной экспозиции Пермской художественной галереи© Александр Морозов«А так-то уж — спасай бог опять! Если ты спишь на койке, да придет, дак тут с ума сойдет человек»

Ушедшее тоже присутствует. Оно отказывается уходить. Но ушедшее только частично открыто для доступа. Оно даже менее доступно, чем живое. В случае недостатка доступа мы получаем призрака, который будет присутствием (материи, развалин) без места, он не должен быть там, где «ощущается». Призрак — это невысказываемый излишек, который прерывает наши истории.

Призрак не может существовать в мире, где объекты не имеют скрытых, погребенных поверхностей, тайных возможностей и внутренних секретов. Мир развалин (место избыточных материальных остатков и стершихся значений) словно так и «кишит» призраками, изгнанными из своих мест.

Неопознанный призрак позволяет говорить о себе, находясь вне любого дискурса, вне любого определения. Когда мы касаемся стен заброшенного здания (или открываем ящик), мы сосуществуем с присутствующими отсутствиями, но эти отсутствующие присутствия никогда полностью не соотносятся с нами. Каждая такая связь ненадежна, отношение к другому прерывается вмешательством самого разрушения. Такова работа призрака.

Призрак всегда возвращается. Нельзя контролировать его появление и исчезновение, потому что «он проявляется, возвращаясь» [3] (Ж. Деррида). Призраки по своей сути неуловимы; именно эта особенность и делает их призрачными. Вещность призрака проявляется именно в возвращении, в подрывном действии, которое сопротивляется уничтожению или интеграции его материальности. Призрак — это неуловимая вещь, «проживание без заселения». Встреча с призраком означает столкновение с тем, что мы не знаем или, кажется, совсем не помним.

Инсталляция «Фонограммы»© Александр Морозов

Инсталляция «Фонограммы»© Александр МорозовВ инсталляции «Фонограммы» мы слышим «акчимский говор». Мы слышим его в наушниках, отрезанные на некоторое время от всех посторонних звуков. Самое страшное для покинутого места — лишиться голоса (голос создает глубину), увидеть (услышать) двойника (doppelganger), который ведет его к полному исчезновению — проговаривает в настоящем.

«Чужой голос» продолжает говорить. Напряжение в почтовых ящиках нарастает. Призраки скоро покинут место. Все, что может сделать место, — сжаться до точки, до знака. Дом сжимается до почтового ящика, индекса, кода, и тогда почтовый ящик раскрывается до плотной материальности: вновь говорят стены, потолок и пол, которые объединяются в длящейся временности «дома». В этом доме кружится голова. Мы должны крепко держаться за стены, чтобы перемещаться из одного временного портала в другой (между ними нет согласования; они брошены в анонимный мир без связи). Завороженные, мы стоим перед почтовыми ящиками, сами находясь в подвешенном состоянии, находя опору только в неоднозначном пространстве (отделяющем один адрес от другого), снимая и надевая наушники.

Так или иначе, развалины всегда здесь. Это один из самых больших сюрпризов, которые они преподносят: постоянство во времени наряду с разупорядоченностью времени. Развалины — не мертвая материя, не сомнамбулический doppelganger (погруженный в сон двойник когда-то насыщенной жизни). Это возвращение — возвращение призрака, который всегда будет чем-то большим в любом голосе (рассказе о развалинах), чем просто признаком «разложения в процессе перехода» [4] (Д. Тригг) от одной истории к другой: призрак не является мертвым остатком ушедшего навсегда, вновь возникающим в нашем рассказе об этом ушедшем.

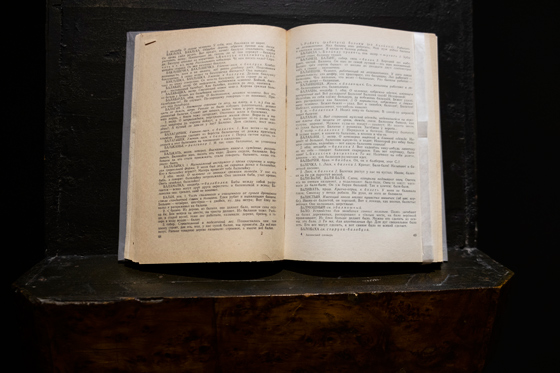

Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области. Один из шести томов, изданных пермскими исследователями в 1984—2011 гг.© Александр Морозов

Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области. Один из шести томов, изданных пермскими исследователями в 1984—2011 гг.© Александр Морозов«Вот какая время была»

Слушая эти былички, которые приходят в почтовые ящики (в открытый временной портал) как «голосовые сообщения», можно задать вопрос: не являемся ли мы сами археологическими находками, местом для призраков, где перевоплотились бы наши предки, вернувшись в бытие. Вряд ли есть способ различения между местом и человеком — они образуют хиазм, перекрещивание. С помощью этого «риторического» ритуала память держится в равновесии. Мы повторяем ритуал, пока не исчезнем (мы тоже исчезнем).

В коми-пермяцкой традиционной культуре существовало понятие «мыжи» — наказания за отсутствие жертвенных приношений. Можно предположить, что отсутствие жертвы каралось так строго (болезни, разрушения, падеж скота) именно из-за разрыва связи двух миров и распада времени, возможного опустошения места (боги из соседних часовен наказывают точно так же, как призраки умерших предков). Гадальщица при помощи особого «обряда с солью» пытается восстановить эту связь и найти обиженного предка.

Лишь после того, как ритуалы заброшены, избыточное ничто места является единственным его остатком [5].

Но когда повторяется ритуал, все ушедшее оживает, мы возвращаемся во внутренние земли, на эту далекую родину. Тогда заброшенные места не будут «обнищавшими», зловещими пейзажами, насыщенными утерянными смыслами и жуткими призраками. Такие избыточные участки будут приманкой памяти, разрушением единства очевидности. Воспоминания хранят то, что наше настоящее должно упускать из виду и забывать. Они хранят пока еще неистраченные потенциалы значений. Можно сказать, что образы воспоминаний — это образы, которые мы никогда раньше не видели (до того как мы их вспомнили). Мы никогда не знаем, что можно ожидать либо от себя, либо от того, что нас окружает, когда пересекаем разрушенное пространство. Возможно, мы узнаем себя в оставленном зеркале.

Память возвращается к нам, когда наши тела возвращаются к разрушенным местам, к покинутой земле. Мы смотрим на руины как на свое «внешнее», и эти заброшенные объекты следуют за нами: скрип половицы, капли воды, которые, кажется, предвидели, что мы их услышим, пылинки, освещенные солнцем, умоляют вдохнуть их и взять с собой, чтобы надежно храниться в наших легких. Наши легкие — место обитания бездомных частиц. Наши легкие выдыхают, чтобы вернуть и оживить это время.

Голосовой объект© Александр Морозов

Голосовой объект© Александр Морозов«Люди мучаются — ничё не выходит»

Исчезновение — это ретроактивное движение, тишина, которая не зависит от какого-либо живого присутствия. Часто, посещая глубинки, заброшенные места, мы обнаруживаем, что сами нуждаемся в объяснении, нуждаемся в языке, который бы адекватно объяснил (и даже оправдал) наше вторжение в это тайное «нечеловеческое» пространство.

Молчание домов, обветшавших несколько десятилетий назад, свидетельствует о мире вещей, изолированных объектов, абсолютно чуждых человеческому измерению. Никогда больше они не будут частью нашего мира. Такие брошенные объекты Акчима «общаются» с нами с помощью своего молчания: это нам не хватает языка, чтобы понять их. Но даже если бы мы были как-то связаны, например, с плетеной корзиной или оставленными письмами, проговоренными быличками, какие знания мы могли бы получить, чтобы потом поделиться друг с другом? Среди развалин мы находим лишь небытие и тишину, это молчание — странный фоновый шум.

Шум пробуждает детерриторизацию, рассеивая значения, создавая помехи для четкой картографии места, никогда не согласуясь с какой-то заранее установленной стратегией или навязанной конфигурацией; он изменяет звучание для всех, кто попадает в сферу его воздействия.

Каждая вещь молчит, но каждая вещь шумит, каждая вещь имеет автономную сущность за пределами противопоставления тишины и звука. Эти руины дышат и кричат как исчезнувшие птицы, и мы, разглядывая усеченные контуры их клювов, смотрим на временную задержку, которая все еще фиксирует пространство исчезнувшего места (темперы из серии «“Черная книга”, вымершие птицы Пермского края»).

Можно сказать, что покинутые места являются не только чем-то топологическим, но также чем-то траекторным: «птица поет, отмечая свою территорию» [6] (Ж. Делёз). Увидев объекты, мы видим их поверхностные атрибуты, пространственно-временные отрезки их движений, странную галерею их изменяющихся форм. Время не где-то там, а лежит, «похороненное» или спрятанное в пейзаже. Ушедшее существует в виде гетерогенных слоев, маскирующих движение (переходы во времени), между этими слоями мерцают его траектории.

Сапоги из деревни Акчим© Александр Морозов / Из фондов Пермского краеведческого музея

Сапоги из деревни Акчим© Александр Морозов / Из фондов Пермского краеведческого музея«Тут же есь объедь!»

Проблема структуры развалин — проблема структуры языка. Развалины избегают разделяющей функции языка, потому что они не являются дискретными и различающимися сущностями, невозможно «прочесть» развалины. Тем самым всем языкам, ссылаясь на (в) заброшенные места, остается использовать приблизительное значение и метафорический смысл. Язык классификации всякий раз «терпит неудачу», поскольку рассказчики не могут взломать код отсутствия, задокументировать опыт, который не может быть полностью доступен чувствам и разуму. Мир развалин (а не язык) — не то, что мы думаем.

Классификации, которые будут рассматривать развалины и их язык исключительно в плане символической бедности, исчезновения или упадка, будут упускать главное. Места никогда не пустуют, никогда не бывают совершенно пустыми, они наполнены «загрязненными», не подчиняющимися нам вещами и значениями.

Наше восприятие всегда оказывается в сети их автономности. Даже выцветший, потертый предмет, такой, как разбитая кадка, наделен «силой вещи», таинственной способностью удивлять и очаровывать, ее неясность является гарантией объективной автономии. Видна неизвестность вещей, различима их тишина, ощутимо их отсутствие. Но «недоступность не обязательно влечет за собой небытие» [7] (Г. Харман).

Встречая метонимически представленные отсутствия, восприятие становится рассеянным в утраченном месте. Непосредственное восприятие невозможно, оно находится там, в пространстве невозможного, в месте повторения. То, что истрачено, не поглощается, но возвращается, принимая призрачную форму как излишнюю, непрошеную, необоснованную, ненужную. Одна из главных возможностей инсталляций — увеличить вариативность, когда реальность объекта будет отличаться от его поверхностных свойств, которые мы фиксируем буквальным языком.

«Ак чё мы». 2018. Звуковая инсталляция. Картотека из 72 ящиков, электронное оборудование; фонограммы

© Александр Морозов

В инсталляции «Ак чё мы» закрытые деревянные ящики представляют запись самой деревни (на что намекает, например, «План деревни Акчим» Ильи Кабакова — своеобразная территориальная единица (НОМА), существующая на краях общих разговорных практик), напоминая одновременно цепочку сообщений и мемориальный ряд колумбария — схему отсутствия. Все эти прерывистые линии будут, скорее, характеристиками поверхности (деревенского ландшафта), не раскрывающими то, что может скрываться под или в. Самое важное происходит при переключении режимов восприятия, когда зрение становится слухом. Мы открываем ящик. Голос говорит.

Голос, который вновь «коснулся» мира, прежде чем снова исчезнуть в темноте (не только в темноте ящика, но и за пределами пространства инсталляции), может изменить свою траекторию, инсталлировать себя в замкнутом пространстве. И прежде всего — коснуться нас. Не имея возможности для столкновения с миром за пределами выставочного пространства (открыть то, чего нет), эти потусторонние голоса тем не менее нарушают все законы времени, возвращая исчезнувшие вещи на свои места, создавая момент присутствия вне всяких форм репрезентации. Эти вещи будут для нас утраченным опытом места. Мы не видим, но мы слышим. И, возможно, мы становимся единственной реальностью этого места, памятью места, образуем с ним парадоксальное общее. Можно сказать, что мы присутствуем при «сотворении мира». Реверберация, отражение от нашей поверхности сохраняют дыхание прошлого. Голос давно перестал звучать, но отражения еще звучат, даже когда мы «возвращаем» его обратно, в закрытый ящик.

Коридор, двор, лодка, уплывающая вверх по реке, все вещи отмечены невидимым слиянием силы звука и аффективных модуляций, прерывистым переходом от одной памяти к другой, передачей возможности говорить. Случайное открытие ящика делит «историю» на две части, это нулевое событие — несоответствие между тем, что есть (было), и тем, что классифицируется. То, о чем пытались забыть, заявляет о себе.

«Голосиночка какая! Всех побудит»

В инсталляции «Возвращение. Синкопа» звук вызывает ощущение временной аномалии (выхода из ровного ритма), перенося нас в прошлое, потенциально вымышленное (запись, а не живой звук), но и реальное: тело поглощается чем-то внешним. Происходит временное похищение. Звук застревает в нашем «голосовом ящике» (другое название гортани).

В то же время сбой последовательности между прошлым и настоящим создает определенное «шизофреническое» событие (звуки отделяются не только от их изначального источника в пространстве, но также во времени), странное состояние, когда прошлое и будущее фактически сосуществуют с настоящим моментом, создавая нечто непредсказуемое.

Поэтому инсталляция может представлять собой «звуковую карту», на которую будут нанесены различные векторы аффективного попадания во временные воронки, синхронные выдохи, соединяющие прошлое, «через которое проходят все возможные настоящие» [8] (Ж. Делёз).

В таких нехронологических причинно-следственных сбоях прошлое-настоящее входит в настоящее-будущее, это длится секунду, которая «живет» между вдохом и звуком. Но, кроме того, глас трубы (рог в руке ангела, имеющий форму лиги) вызывает ощущение «быть схваченным звуком». Быть однажды одушевленным. Быть способным говорить.

«Архитектура Промысла». 2018. Объекты. Шамот© Александр Морозов

«Архитектура Промысла». 2018. Объекты. Шамот© Александр Морозов«“Балакать” тоже переняли. Много наезжего было (народу), у всякого своя говорь»

Tuba mirum — отсрочка начала, которая воплощает Вселенную без закона или причины, только случайности. Теперь, когда старые боги мертвы, художник может открыть секрет. Сделать вдох, найти и снять неапокалиптическую печать. Трубный глас как новый завет, который открывает ветхое дыхание забытого голоса (открывает второе дыхание).

Художник испытывает удачу, противостоя натиску языка: слов и звуков, взрывной волны голосов, позволяя нам подключиться к этой игре, а не просто пересчитать количество слов в словаре (или «пересчитать» комбинации открытых ящиков). И наоборот: язык испытывает удачу «через» художника. То, что он делает, подразумевает приостановку означивания и неудачу при попытке фиксировать значение всей работы. Инсталляция содержит момент случайности, не готовое значение, а шанс начать все сначала.

Если место мертво, то что гарантирует объединение порядков жизни и языка? Что или — а это более важно — кто является попечителем, председательствующим над порталами между «нашим» миром и «внешним»? Кто может судить о правильном порядке слов и вещей, утверждая то, что истолковывает? Ответ — никто.

Оказавшись без места, «бездомный» язык начинает определяться негативно — как случайность (диалект — случайность для общего унифицированного языка), однако такая случайность в то же время абсолютно позитивна: именно такой язык намекает на то, что у нас есть (или был, если ничего не получится) шанс абсолютной возможности говорить о мире.

Объекты со словами диалекта: «Ак чё мы», «Не сказать будет», «Оттуль – отседова», «Ночесь». 2018. Металл

© Александр Морозов

Так что же создает художник? Пытается выйти из круга необратимости, замкнутого на себе языка? Инсталлирует пробел в словаре, строит гармонический интервал, задерживает дыхание? Можно предположить, что художник — это переводчик, посредник, паромщик.

Носитель двух языков, он говорит на них только из опыта третьего или, во всяком случае, из чего-то в языке, что еще не (или уже не) является прошлым или будущим, позволяя сделать шаг на краю «бездны» языка и мира. Он возвращает стертый, подавленный, призрачный изначальный момент потенциальности (начало существования «глубинки»), пытаясь освободить его от «поверхностного» эффекта. В инсталляциях допускаются переход от одного к другому, рассказ одного о другом и даже перевод времени.

Кажется, что язык поддается лишь поверхностному эффекту, эффекту, который состоит в производстве поверхности — ландшафта, — где проходит время. И мы проходим по поверхности, мы верим в «постоянство места». Но все же, кажущийся навсегда запертым в ограниченном пространстве инсталляции, такой язык упорствует в том, чтобы говорить о мире.

«Шумовой объект». 2018. Ящики, электронное оборудование; фонограммы© Александр Морозов

«Шумовой объект». 2018. Ящики, электронное оборудование; фонограммы© Александр МорозовКогда место разрушено, остается призрак, который возвращается снова и снова (по правде говоря, не надеясь, что мы каким-то образом вдохнем в него новую жизнь, откроем ящик), остается голос, он говорит о том, что не видно, что погребено во времени, в запутанной траектории полета исчезнувших птиц. Этот голос не может быть классифицирован и больше не принадлежит порядку передаваемого знания. Разрушенное место говорит: «поверхности больше нет».

В тексте использованы цитаты из книги «Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь)». — Пермь: Пермский университет. Вып. I. А — З. 1984. Вып. II. И — М. 1990. Вып. III. Н — О. 1995.

[1] См.: Ж. Делёз. Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель. С. 519.

[2] См.: Г. Харман. Четвероякий объект: метафизика вещей после Хайдеггера. — Пермь: HylePress, 2015.

[3] См.: Ж. Деррида. Призраки Маркса. — М.: Logos-altera, Ecce homo, 2006.

[4] См.: Д. Тригг. Нечто. Феноменология ужаса. — Пермь: HylePress, 2017. C. 101.

[5] О мыже см.: С.Ю. Королева. Представления о мыже в народных поминальных молитвах, несказочной прозе и обрядовой практике коми-пермяков (опыт системного описания).

[6] См.: Ж. Делёз. Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель. С. 516.

[7] См.: Harman G. Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things. — Open Court Publishing, 2005.

[8] См.: Ж. Делёз. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза. — М.: Пер Сэ, 2000. С. 132—139.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426486 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202424799 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427656 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433558 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434113 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436678 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437398 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202442984 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442620 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438377 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials