Литература

ЛитератураПарсифаль в Белом доме

Аудиоинсталляция «Trusselbildet». Зал аппаратуры с прослушкой© Иван Галузин

Аудиоинсталляция «Trusselbildet». Зал аппаратуры с прослушкой© Иван Галузин«Den røde armés tilbaketrekning / Возвращение Красной Армии / The Withdrawal of the Red Army» — полное название передвижного выставочного проекта, инициированного художниками и кураторами Глафирой Северьяновой и Иваном Галузиным при содействии Художественного музея Северной Норвегии. Открытие состоялось 7 ноября 2015 года в норвежском Тромсё. С того времени проект побывал последовательно в Киркенесе, Мурманске, Архангельске и финишировал в 2016 году недалеко от Осло. В сентябре 2018 года в Осло был выпущен большой трехъязычный каталог со всеми исследовательскими материалами проекта.

Отправная точка создания проекта — коллекция фронтовых рисунков, созданных солдатами Красной армии на Карельском фронте во время Второй мировой войны. Длинное название выставки является не просто переводом: оно намеренно уводит читателя в трех разных направлениях, описывая ситуацию с трех разных точек зрения («уход»/«возвращение»/«воскрешение») и сразу же заявляя о своей недогматичности и пластичности материала. Так же и экспозиция в каждом новом месте претерпевает изменения и пересобирается заново, учитывая локальные контексты. Все это позволяет с неожиданной стороны говорить о социальной травме в тех или иных исторических контекстах, размышляя о происходящем на периферии этих событий. Самое интересное в проекте — поиск подхода, позволяющего высказаться о травматических событиях без героизации и грусти. Анастасия Вепрева инициирует диалог с Северьяновой и Галузиным в попытке найти новые основания для исследования исторического метода в художественной работе.

Анастасия Вепрева: Недавно вы презентовали каталог своей многолетней и многочастной выставки «Возвращение Красной Армии». Выставка была показана в разных городах и в разном составе, однако объединяло ее постоянное воссоздание некоего постисторического музея, где собраны разные артефакты, связанные с заглавной темой проекта. В этом пространстве вы соединяете художественные работы с найденными артефактами — подход, который сейчас встречается все чаще. Здесь можно привести в пример «Радикальную музеологию» Клер Бишоп, где утверждается модель нового музея, выражающего более политизированный взгляд на современную историческую действительность. Это уже получается не мир искусства, а мир визуальных образов, нужных для того, «чтобы подчеркнуть необходимость выбора верной исторической позиции». Какова ваша историческая позиция на данный момент?

Иван Галузин: У меня в течение долгого времени был диссонанс на тему того, как представляют историю Второй мировой войны в России и на Западе. У каждой стороны были совершенно разные версии, и одной из мотиваций проекта стал вопрос, как из них найти одну, чтобы этот диссонанс прекратить. К тому же мне было важно найти точки соприкосновения с Норвегией, где я давно живу.

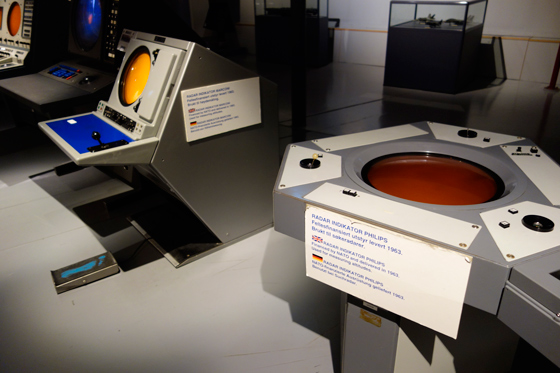

Аудиоинсталляция «Trusselbildet». Вид зала с аппаратурой© Иван Галузин

Аудиоинсталляция «Trusselbildet». Вид зала с аппаратурой© Иван ГалузинГлафира Северьянова: Очевидно, что для работы с травмой нужно обратиться в прошлое или в будущее. Отчасти поэтому идея выставки «Возвращение Красной Армии» была в том, чтобы сказать о любви, о лени, о личном пространстве, о юморе — обо всем, что находится на периферии войны и ускользает от прямого взгляда. В каждом новом городе мы по-новому собирали композицию из разных объектов — участников проекта, чтобы также отразить эту идею невозможности всеобщей представленности.

Но вот в другой работе мы непосредственно вторгались в пространство музея: мы делали музейно-интервенционный проект в Норвегии — аудиоинсталляцию «Trusselbildet» в Норвежском музее авиации в городе Будё. Это очень необычное место. Почти все сотрудники отдела военной авиации — и куратор, и дизайнер — ходят в военной форме, они действительно военнообязанные. И там мы задействовали манекены в зале прослушивающих устройств, где показываются радары и макеты скал с системами прослушки СССР времен холодной войны. Для создания этих манекенов в свое время использовались слепки с реальных лиц сотрудников музея. Мы записали для них специальную озвучку — зомби-хрипы и стоны, которые они рандомно издавали в пространстве музейного зала. Этот проект стал словно бы предсмертным криком этой экспозиции 1990-х годов, тем более что вскоре после этого музей закрылся на реставрацию, после которой будет новое оформление.

Вепрева: Вот вы говорите о том, что старые музеи лучше современных, а почему? Что утрачивается после реконструкции?

Северьянова: Основная проблема — это желание сделать красиво, как говорят в России, под «евроремонт». Снять исторические окна и поставить пластиковые, из-за которых в музее невозможно дышать. Получается, что делают красивую обертку, где все «мигает». Вот мы были в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге, там есть классные интерактивные моменты, которые можно потрогать, но я, например, уже на первом этаже устала — был информационный перегруз, и мне хотелось, чтобы был еще один зал, где есть только пара вещей, чтобы передохнуть. В старых музеях было иначе — были, конечно, и свалки, но были и пустоты.

Аудиоинсталляция «Trusselbildet». Манекены сотрудников музея© Иван Галузин

Аудиоинсталляция «Trusselbildet». Манекены сотрудников музея© Иван ГалузинГалузин: С пальмами. С акациями. Сейчас все кричат о том, что музеи стали развлекательными площадками. Но до этого они были храмами — храмы мне нравятся больше, но я понимаю, что это проблематично.

Северьянова: А тебе лично какой больше нравится музей — старый, с самодельными этикетками, или новый, где все электронное вылезает и поет?

Вепрева: Первый, конечно, более привлекателен, потому что у него есть ощущение ауры, «сделанности» — и в ситуации сегодняшнего информационного перегруза это особенно приятно, хотя меня смущает фетишизация рукотворности. Если мы работаем с историей, то в первую очередь возникают артефакты, в том числе и приятные вещи, которые хочется собрать в коллекцию. У вас в «Красной Армии» все нежно собрано в витринах, и этим можно любоваться, но мне всегда интересно, какой посыл за этим стоит, то есть что вы хотите этим сказать.

Галузин: Я не имею ничего против фетишизации. Чтобы обработать вторичную травму или желание-фантазию, очень полезно иметь объект этого желания или травмы. Когда я работал над «Красной Армией», то в экспозиции использовал не все объекты из исследовательского архива. Например, у меня есть ложка с американского корабля времен Второй мировой войны с надписью «USMC US Marine Corps». Она хорошо сделана, не гнется, мне нравится ей есть — использовать ее как объект.

Фронтовой рисунок был моим объектом желания. Мне так хотелось не то чтобы приобрести эти произведения (они находятся в архиве, в коллекции музея или государственном фонде) — мне хотелось их экспонировать, чтобы как-то прочувствовать. Но для этого нужно работать с аутентичными объектами через договоры с музеями и коллекциями. Это была первоначальная идея: показать фронтовые рисунки в Норвегии. Но этого не произошло по причине внезапного отказа Мурманского областного художественного музея в процессе переговоров, и тогда пригодился второй способ. Способ, который и был нашим случаем на выставке, — когда нет доступа к реальному предмету: создание копий, репродукций или толкований/интерпретаций. У Лакана есть понятие objet petit a — недоступный объект желания, странный объект желания, которого все равно не достичь, потому что, как только добьешься его, он просто разваливается на куски. В этом случае производство копий и интерпретаций работает намного лучше. Например, для выставки мы сделали проект фотореконструкции фронтовых рисунков, то есть «перевели» графику в фотографии. Мы не могли показать их физически, поэтому создали интерпретацию.

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Мурманск© Павел Плеханов

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Мурманск© Павел ПлехановВепрева: Вы говорите про такой разговор о вторичном свидетельстве и транспоколенческой травме, который бы исключал грусть, — но как это возможно, если мы говорим о тяжелых обстоятельствах?

Галузин: Транспоколенческая травма сама по себе не может быть грустной, так как она растянута во времени на несколько поколений и в ней смешиваются не только мои переживания, но и опыт, связанный со Второй мировой войной. У меня все детство было наполнено советскими песнями и фильмами про Павлика Морозова и Зою Космодемьянскую — это все мое. Я вырос с мамой, у которой своя травма, и она на меня, согласно этой теории, как-то повлияла.

Северьянова: Понятие травмы всегда связано с эмоциональной окраской — что это и грустно, и плохо.

Галузин: Но если человек, например, сломает ногу — ему сначала больно, у него шок, ему можно плакать, потому что болит.

Вепрева: Пять стадий принятия неизбежного — отрицание, гнев и так далее.

Галузин: Да, и в 90% случаев сломал ногу по какой-то нелепости, и спустя какое-то время можно даже над этим смеяться. Мы хотели делать проект не грустным, а, скорее, даже жизнерадостным.

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Архангельск. Выставочный зал Союза художников© Михаил Славин

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Архангельск. Выставочный зал Союза художников© Михаил СлавинВепрева: Но как это возможно? Вот сейчас обсуждается новый комедийный фильм режиссера Алексея Красовского «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде — и этого уже достаточно для того, чтобы все возмутились. Даже был опрос на улицах — можно ли снимать комедию про блокаду? Практически единогласно все были против. Как, мол, можно вообще над таким смеяться. Но сюжет фильма строится на том, что не все голодали во время блокады, а была некоторая элита, которая не изменила за все это время своих пищевых привычек, — и смеяться предлагалось именно над ней. Получилась трагикомедия. Достаточно сложно сейчас снять комедию и про репрессии, хотя уже появилась «Смерть Сталина». Как сейчас говорить о таких вещах?

Галузин: Есть хороший пример — фильм 1997 года «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, трагикомедия про концлагерь, которая получила три «Оскара». Блокада — трагедия, но ведь русский народ умеет смеяться и в самые трудные моменты. Или сейчас уже не принято так говорить?

Северьянова: Считается, что свадьба — это весело, а похороны — это грустно и все должны стоять с грустным видом — таков обычай. Если умер даже какой-то далекий знакомый и тебя случайно занесло, то ты все равно должен держать эту линию, и не дай бог ты там будешь улыбаться — собьешь общую динамику горя утраты и черноты. На свадьбе ты должна сидеть нарядная, хохотать и радоваться, потому что так надо — тамада шутит, все смеются. Наверняка в блокаду случались и комические случаи, и наверняка их рассказывали, но они затерялись и захлебнулись в общеповеденческой ситуации: либо трагично, либо никак.

Галузин: Я еще вспомнил писателя Примо Леви, у него есть книга в двух томах «Человек ли это?» — о том, как он в концлагере выживал как итальянский еврей и в то же время пытался вернуться домой. В ней очень много юмора, и тут даже не юмор главное, а сохранение достоинства. О достоинстве в своем интервью для нашей книги говорит и художник и архиватор Гютторм Гюттормсгор. В его архиве есть коллекция работ, созданных советскими военнопленными в лагерях Норвегии. Они меняли на еду самодельные портсигары с картинками, для которых вырезали разные мотивы — в том числе эротические и сюрреалистические.

Деревянные птицы, сделанные советскими военнопленными© Ларс Брекке / Blaker Gml Meieri

Деревянные птицы, сделанные советскими военнопленными© Ларс Брекке / Blaker Gml MeieriСеверьянова: Похожи на лубок, очень смешные.

Галузин: А ведь они находились в концлагере. Еще у него есть коллекция рукодельных работ норвежских цыган. Он видит в этих вещах достоинство, которое человек сохраняет в ужасных условиях, — и это достоинство, может быть, позволяет ему смеяться над своей трагической судьбой. И тут возникает интересный вопрос, что вообще такое юмор и смех.

Вепрева: У нас чаще всего говорят о юморе с двух позиций. Первая заключается в том, что смех означает дистанцию по отношению к ситуации (в том числе дистанцию во времени). Вторая определяет смех как признак слабости, невозможности решить проблему: остается только смеяться, чтобы просто с ума не сойти.

Северьянова: Я не так давно читала «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич — там много страшных историй. В советское время не проговаривали травму. С женщинами случались на войне ужасные вещи, и они — возможно, впервые — раскрывались в интервью, но если бы эти истории рассказали раньше и продолжали рассказывать постоянно, то, возможно, травмы постепенно исцелились бы. У юмора есть обезболивающие или исцеляющие качества. Поэтому вопрос про границы состоит из двух частей: как нам положено обществом говорить о тех или иных вещах и как мы выбираем говорить о них.

Галузин: Государство предлагает говорить о войне торжественно, но иногда тоже смешно — много же есть романтических комедий с военной тематикой. Другой вариант — очень тяжелый фильм «Иди и смотри» Элема Климова, где война показана глазами ребенка, или «Груз 200» — это вообще хоррор, от него плохо становится. Они перерабатывали травму через ужас. Может быть, сейчас настало время делать это через юмор. Хотя в книгах о войне, популярных в советское время, тоже было много юмора. Например, «Василий Теркин» Твардовского или «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека (хотя там речь идет о Первой мировой).

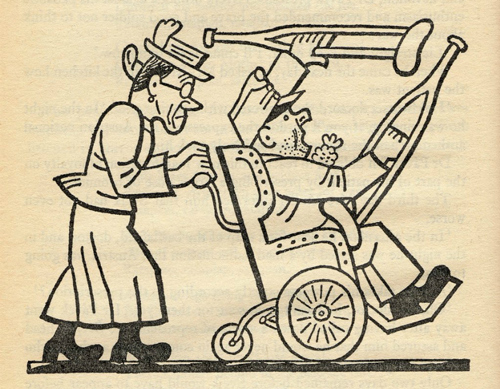

Йозеф Лада. Иллюстрация к роману Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». 1924

Йозеф Лада. Иллюстрация к роману Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». 1924Северьянова: Юмор о войне касался разрешенных тем, но рядом существовали скрытые документы и свидетельства или затертые факты — например, как советские солдаты насиловали женщин на освобождаемых территориях. Информация об этом встречается лишь в очень маленьких изданиях и журналах на английском и иногда на русском... И хотя Алексиевич открыла небольшое белое пятно в истории, ее книгу приняли не сразу.

Галузин: И не сразу опубликовали в России. Еще один пример — Чарли Чаплин, который сделал Гитлера комическим персонажем, хотя это было до того, как узнали про концлагеря. Но я держусь принципа, что можно смеяться надо всем — это способ разрядить обстановку или даже пережить травму.

Вепрева: А не снижает ли это чувствительность?

Галузин: Для этого нужен тонкий юмор. Я читал текст Питера Геймера про живописца Люка Тойманса, где были повлиявшие на абстрактный экспрессионизм слова Адорно о том, что после Освенцима нельзя писать стихи. А Люк Тойманс, наоборот, начал писать реалистичные вещи. Например, картина «Der Architekt» нарисована по фотографии, где архитектор Гитлера упал в снег, лыжи торчат в разные стороны. Это стилизация, но не гиперреализм.

Luc Tuymans. Der Architekt. 1997

Luc Tuymans. Der Architekt. 1997Вепрева: Считаете ли вы, что история, которая в любом случае содержит претензию на истинность, состоит из белых пятен, нуждающихся в заполнении?

Северьянова: Невозможно заполнить все белые пятна.

Вепрева: Ты, Ваня, пишешь, что все мы уже являемся беньяминовскими Angelus'ами Novus'ами, — почему?

Галузин: В новейшей астрофизике есть четыре-пять главных теорий, но они все сходятся в том, что Вселенная расширяется и между ее объектами все больше и больше расстояния. Все, что мы видим, от нас удаляется. Я вижу фотоны, которым требуется время, чтобы достичь моего глаза. И даже если смотреть на Солнце, все, что мы видим, было восемь минут назад. Если физически все, на что мы смотрим, — это прошлое, все мы и есть Angelus'ы Novus'ы.

Вепрева: Angelus Novus не может развернуться. Его все время несет в будущее, но смотреть он может только в прошлое. Но нужно ли ему это?

Галузин: Во всяком случае, он даже не пробует активно развернуться. Учитывая то, что Беньямин вдохновлялся талмудическими описаниями, вполне может быть, что ангелам и нужно смотреть только в прошлое, чтобы было что рассказать Богу. Это особенно интересно на фоне модной волны футуризма и космизма.

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Архангельск. Выставочный зал Союза художников© Михаил Славин

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Архангельск. Выставочный зал Союза художников© Михаил СлавинВепрева: Ты говоришь об «общепринятой», публичной истории — в России и Норвегии она разная. Свою версию истории всегда выстраивает и экспозиция любого музея. Можно ли сказать, что для вас важнее именно контекст? И если мы соберем очень много разных артефактов — мы сможем представить картину не то чтобы целиком, но практически целиком?

Галузин: Мы часто используем историю для принятия решений. Например, решение поступать так же, как мои предки, или наоборот. Если я не попробовал на одну и ту же историю с разных сторон посмотреть, значит, она может быть однобокой, основанной на ложных фактах. Вообще историю в школах преподают неправильно: ведь нужно не исторические факты преподавать, а навыки самостоятельного поиска правдоподобных источников.

В нашей книге есть интервью с руководителем клуба реконструкторов Василием Рябковым, с которым мы работали над проектом фотореконструкции. Я задал ему вопрос: «Что это — ваш фетиш или вы хотите убежать из реальности?» Он ответил, что реконструкция не может быть эскапизмом, потому что это работа, они в кирзовых сапогах и портянках ходят в поход и стаптывают ноги до мяса и костей. Они испытывают страх при взрывах, когда делают реконструкцию боев, хотя там взрываются не настоящие бомбы, без осколков, но все равно страшно. Он ходит по Мурманску и знает, где какой дом был взорван, вплоть до конкретных историй — когда бабушку взрывной волной закинуло в шкаф. Ее много дней искали и потом нашли живую. Он знает ту реальность и эту одновременно.

Северьянова: Живет сразу в двух. Кстати, Василий Рябков еще писатель и поэт!

Галузин: Благодаря этому он по-другому смотрит на сегодняшний день. Через занятия реконструкцией, публичные выступления и кружки он пытается сделать так, чтобы мы сейчас радовались, что войны нет, что у нас есть горячая вода.

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Архангельск© Михаил Славин

Возвращение Красной Армии. Общий план выставки, Архангельск© Михаил СлавинВепрева: Это, кстати, нетипичный ответ от реконструктора: ведь многие из них состоят в патриотических обществах и как раз тренируются для будущих войн. А для чего художнику история? История как художественный инструмент — в вашем случае она для чего?

Северьянова: Если копнуть прошлое, то художники постоянно работали с историей, выполняя заказы тех или иных правителей, рисуя батальные сцены, портреты военачальников и т.д. Так что, в первую очередь, взаимоотношения с историей — это претензии на власть. Для художника любая история — это поле для размышлений и создания бесконечного количества работ. Безусловно, это связано с личным интересом — тебя это заинтересовало, затронуло или оскорбило, тебе хочется в этом разобраться, и ты в процессе расплетания клубка выдаешь свои мысли уже в искусстве. Для художника это способ познания.

Галузин: Когда мы закончили этот проект, меня заинтересовало понятие времени вообще. Выставка «Возвращение Красной Армии» затронула конкретный исторический период, и клубок, из которого плелись нити, — маленький кусочек территории: Кольский полуостров и часть Норвегии. Сейчас мне хочется больше понимать, что такое время и пространство. История — это очень увлекательно, и зачастую реальность гораздо круче фантазии. Все вокруг нас — это история.

Я могу суммировать и сказать, что проект, основанный на микротерритории (в рамках мировой карты) и небольшом отрезке времени, поднял глобальные и общечеловеческие вопросы. Все это влияло на то, как мы строили выставку, — ее концепция не менялась, но чередовались способы ее построения, проживания и презентации. Сейчас я вернулся обратно в свою мастерскую и вновь стал «одиноким гением-художником», поэтому не знаю, как эта тема будет дальше продолжена. Стало очевидно, что для разговора об истории нужно понять, что такое время.

От Мурманска до Берлина. Карта из экспозиции выставки «Возвращение Красной Армии»© Николас Хурне

От Мурманска до Берлина. Карта из экспозиции выставки «Возвращение Красной Армии»© Николас ХурнеВепрева: Это важно потому, что все временные слои присутствуют здесь одновременно, как в той же реконструкции. И в нашем настоящем есть одновременно и прошлое, и будущее.

Северьянова: Если подытожить все, о чем мы говорили, — как художник с историей обращается и как история с художником — все это очень личные, персональные вещи. Тема сложная, потому что за нее никак не ухватиться — она не имеет четкого облика, ее не взять, как медузу, да она и обжигается еще. Ты пытаешься догнать — она ускользает, пытаешься другое взять — и оно тоже уходит. Ты хочешь разобраться в какой-то теме — ты читаешь один источник, другой: это большая, пожизненная работа. История — это живая тема.

Галузин: Поиск связан с понятием архива, все это искусство на нем построено.

Вепрева: Важно и кто формирует этот архив, и как в него попасть.

Северьянова: В Мурманский архив так просто и не попадешь — это надо столько инстанций пройти!

Галузин: Поэтому художники и начинают делать собственные архивы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине

7 февраля 20228601 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной

7 февраля 20229051 Литература

Литература Кино

КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы

4 февраля 20228571 Современная музыка

Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

4 февраля 20228708 Искусство

ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20228628