В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202467855В этом году искусствовед Маргарита Тупицына — куратор российского павильона на Венецианской биеннале, где будет представлен проект Ирины Наховой. Однако до биеннале остается еще месяц, а уже на следующей неделе в Московском музее современного искусства открывается выставка Лидии Мастерковой и Владимира Немухина, стать одним из кураторов которой также было предложено Тупицыной как крупному специалисту по неофициальному искусству и обладательнице непосредственного знания о позднесоветской художественной среде, а также племяннице Лидии Мастерковой. Почему она отказалась от такого предложения и что не так в сфере институциональной работы с неофициальным искусством, Маргарита Тупицына рассказала в интервью Елене Ищенко.

Лидия Мастеркова. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Вам предлагали стать куратором этой выставки, но вы отказались. Почему?

— Помимо меня Ерофеев уже был приглашенным куратором этой выставки, а у нас очень разные подходы к историческим проектам. Я помешана на архивах, на выборе конкретных идей для каждого контекста и каждой экспозиционной парадигмы, на поиске труднодоступных работ. В противном случае деятельность куратора становится рутиной. Для меня каждая выставка — детективная история, в которой я должна свести концы с концами. К тому же, на мой вкус, в этом проекте слишком большое влияние собирался оказывать работодатель. Создавалось впечатление, что куратор — просто исполнитель чужой идеи.

— Вы имеете в виду Цуканова?

— Да, Игорь меня как раз и нанимал. Я всю жизнь работала в Америке и Европе, а там кураторы не «курируются» никем, кроме директора музея. Да и то в виде проформы. Таков, по крайней мере, мой опыт. Если историческая выставка выходит из-под контроля академического сообщества, то просто набираются случайные работы, чтобы заполнить случайное выставочное пространство — случайный музей и т.п. Конечно же, выставка Немухина и Мастерковой должна была пройти в Третьяковской галерее или Пушкинском музее. Я не понимаю, как они могли упустить такую возможность, тем более что Третьяковка много лет хотела сделать выставку Мастерковой. Меня также беспокоит каталог, особенно после того, как я увидела дизайн приглашения на выставку. Трудно делать ретроспективную выставку, когда один из участников умер, а другой активно принимает в ней участие. У Немухина ведь не было ретроспективной выставки, хотя она давно могла состояться — и в Третьяковке, и в Пушкинском. Он в этом смысле очень странный человек, который как будто боится своего искусства или того, что не найдется человек, способный представить его так, как хотелось бы самому художнику. Он и книгу свою сделал сам… Заниматься этим почти в 90 лет — это может быть потрясением.

Владимир Немухин. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной— То есть вы совсем не участвовали в подготовке этой выставки?

— Нет. В последнее время в пресс-релизах я часто читаю, что выставка сделана в тесном сотрудничестве с художником. Мне кажется, это неверно. Художник не должен влиять на куратора, иначе — зачем они нужны друг другу? Произведения искусства существуют в коллекциях, где они отчуждены от их автора (и от власти автора) после того, как он их продал или дал им жизнь. Выставка должна выражать видение куратора применительно к работам того или иного художника. Чем больше кураторских интерпретаций, тем лучше для искусства. Однако в действительности художники часто хотят контролировать свои ретроспективы и соответственно интерпретации своих работ. Поэтому я старалась избегать персональных выставок, и до недавнего времени у меня это получалось.

В этом проекте слишком большое влияние собирался оказывать работодатель. Создавалось впечатление, что куратор — просто исполнитель чужой идеи.

— Но вы однажды все-таки сделали выставку Мастерковой в Нью-Йорке.

— Да, но в соседнем помещении была выставка послевоенного гендерного искусства, которую я же курировала. Это был 1983 год. Лиде не понравилось, что я выставляла других художниц — пусть даже за стеной, так как она не считала, что ее работы отражают гендерные проблемы. И это понятно: в 1960-е годы женщин в неофициальном искусстве было очень мало, и определить его как феминистское значило поставить себя в позицию двойного маргинала. Речь идет о совершенно другом контексте.

Будут ли на этой выставке работы Мастерковой ее западного периода? Мне говорили, что их не дали родственники. Но при чем здесь родственники? Лида продавала свои работы, они есть в музеях, в частных коллекциях. У нее есть замечательная работа под названием «Афганистан» (1982) — абстракция, на которой запечатлен образ погибшего солдата. Откровенно политические абстракции в ее искусстве встречаются редко. Я считаю, что делать ретроспективную выставку без таких ключевых вещей нельзя.

Кстати, дал ли работы на эту выставку музей Zimmerli?

Лидия Мастеркова. Композиция, 1965© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Композиция, 1965© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Нет, работ из этой коллекции не будет.

— Но как можно делать выставку Немухина и особенно Мастерковой без этих работ? В музее Zimmerli — ее ключевые работы 1960-х и 1970-х годов.

— А если представить идеальные обстоятельства и вас — куратором выставки Мастерковой и Немухина, то как бы вы их показали, на что бы сделали акценты?

— Делать выставку женщины и мужчины очень интересно, и у меня уже был такой опыт — выставка Родченко и Поповой в музее Tate Modern, а также Клуциса и Кулагиной в Международном центре фотографии (ICP) в Нью-Йорке. Интересно отразить сам процесс: как художники разных гендеров, которые живут вместе, параллельно развивают свою версию абстрактного искусства. В отличие от Родченко и Поповой (которые пусть и не состояли в браке или в интимных отношениях, но пристально следили за друг другом), Лида и Володя в 1950-х и в начале 1960-х годов жили и работали бок о бок в восьмиметровой комнате в коммунальной квартире на улице Горького (дом 45), а по вечерам умудрялись принимать гостей. Потом переехали в небольшую однокомнатную кооперативную квартиру, где тоже поставили два мольберта, что, конечно же, привело к возникновению формальных параллелей в том, что они делали.

Именно это я бы обязательно отразила в данной выставке. Сначала постимпрессионизм, потом переход к абстракции с включением в нее коллажа, тем более что они жили на Западе и делали там вещи, в которых они, конечно, реагировали на западное искусство.

Владимир Немухин. Композиция с картами, 1965© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Композиция с картами, 1965© предоставлено Маргаритой ТупицынойГлавное — это концентрироваться только на экспериментальных, а не «коммерческих» работах. С Мастерковой это проще, так как она не думала о покупателях или, вернее, не имела их в виду, а вот Немухин на Западе часто делал вещи на заказ. Надеюсь, на этой выставке их будет немного. И, конечно, надо выбирать работы, непохожие с формальной точки зрения на то, что было сделано на Западе и опосредовано вкусом покупателей.

Далее, я бы обязательно отметила тот факт, что Мастеркова была дизайнером — делала мебель, украшения, шила одежду. В том, что все эти творческие практики находили отражение в живописи, была ее неповторимая уникальность. Фактически она продолжала традицию русских авангардистов. Немухин тоже делал тарелки в Германии, и все это нужно было бы показать. Опять же, судя по приглашению с двумя разными названиями, устроители поставили себе противоположную цель — показать, что между этими художниками нет ничего общего.

Чем больше кураторских интерпретаций, тем лучше для искусства.

— Часто, когда речь заходит о нонконформистах, говорят не столько об искусстве, сколько о подвиге их подпольного существования. В прошлом году был юбилей «Бульдозерной выставки», и снова ничего не сказали о показанных на ней работах.

— Да, это действительно так. Не так давно Виктор Агамов-Тупицын написал (по просьбе издательства «Ад Маргинем») книгу к юбилею «Бульдозерной выставки», и, по моим наблюдениям, издателей интересовали не сами работы, а то, как на них наехали бульдозеры. Так происходит потому, что в нашем искусстве уже со времен передвижников этика важнее эстетики. Одно дело — бесконечно справлять юбилеи «Бульдозерной выставки» в узком кругу, другое дело — сделать в Третьяковской галерее постоянную экспозицию работ, которые показывались на пустыре, и объяснить публике, кто были эти художники и почему их искусство не признавалось властями, то есть раз и навсегда институционализировать это событие вместо того, чтобы его периодически героизировать. Интересно, что даже в зарубежных антологиях «Бульдозерная выставка» уже стоит в одном ряду с главными западными экспозициями, то есть она институционализирована, но не у себя дома.

Лидия Мастеркова в своей мастерской в деревне Прилуки, ок. 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова в своей мастерской в деревне Прилуки, ок. 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Как получилось, что Мастеркова и Немухин, как и другие художники-нонконформисты, сумели уйти от соцреализма?

— Это не совсем правильная постановка вопроса: от соцреализма никто не уходил, он существовал в параллельном мире, а интерес к абстракции был логически и эмоционально опосредованным, как и для художников в других странах, чья генеалогия выстраивалась без оглядки на политический заказ. Никто из них никогда не писал соцреалистические картины. Как очень точно выразилась Ирина Нахова: «Я просто не замечала соцреализм».

— Как так сложилось?

— Им очень повезло: они учились у людей, которые были преданы модернизму и не боялись его преподавать в 1940-е годы.

— Вы имеете в виду Михаила Перуцкого?

— Да, Перуцкий, Моисей Хазанов, Петр Соколов… Это все были художники, которые учились у Малевича, учились или преподавали во ВХУТЕМАСе. Благодаря им не прервалась «нить авангарда», позволившая найти выход из лабиринта соцреализма, традиция экспериментально-лабораторного отношения к искусству. Родченко, например, в 1930—1940-е годы начал снова писать абстракции, в 1943 году предвосхитил технику разбрызгивания Поллока и повторно провозгласил себя левым художником. Это сложный период, и не стоит его упрощать.

Владимир Немухин в квартире-студии на Речном вокзале, Москва, 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин в квартире-студии на Речном вокзале, Москва, 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Нонконформисты ощущали свою работу именно как продолжение модернистского проекта?

— Конечно! Они продолжали генеалогию модернизма в России. Было бы печально, если б в стране с таким наследием авангарда и формализма эта линия оборвалась. Мастеркова прекрасно знала работы Кандинского и Малевича, показывала мне книги о них и даже учила рисовать в стиле Малевича. Приходя к Лиде и Володе, я попадала в совершенно другой мир, не связанный с советской реальностью. Это было пространство свободы, независимой интерпретации и красивых объектов: книги по искусству, антикварная мебель, современная музыка — от Армстронга до Брубека. Их окружали замечательные люди: художник-авангардист Иван Кудряшов, поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин и Всеволод Некрасов, коллекционеры Георгий Дионисович Костаки и Феликс Евгеньевич Вишневский, позднее основавший музей Тропинина. Он, кстати, научил Лиду и Володю реставрации, и благодаря ему они начали собирать антиквариат. У Костаки, к сожалению, не очень сильное собрание шестидесятников. Странно, что у него не было ни одной работы Мастерковой, хотя он ее боготворил и сравнивал с «Любочкой» Поповой.

В 1960-е годы женщин в неофициальном искусстве было очень мало, и определить его как феминистское значило поставить себя в позицию двойного маргинала.

Возвращаясь к вашему вопросу, добавлю, что именно нонконформисты-шестидесятники создали модернистский фундамент, необходимый для возникновения московского концептуализма. Поэтому любые попытки некоторых «историков» искать корни концептуализма в соцреализме (я, конечно, не имею в виду ироническую апроприацию его иконографии, предпринятую соц-артом) безответственны и тормозят создание вменяемой истории послевоенного нонконформизма. Все концептуалисты были в контакте с шестидесятниками и ощущали их влияние. Нахова испытала на себе влияние Виктора Пивоварова еще в юности, заметив впоследствии, что «впервые увидела работы современного художника», когда пришла к нему в мастерскую. Позднее она и Андрей Монастырский посещали мастерские Владимира Янкилевского и Ильи Кабакова, а Комар и Меламид ходили в гости к шестидесятникам и показывали слайды своих работ незадолго до «Бульдозерной выставки», благодаря чему они в ней участвовали. То есть для концептуалистов официальное искусство не было искусством. Поэтому это исторически неверно — приписывать концептуалистам какой-либо диалог с соцреализмом, с которым у них были антагонистические отношения.

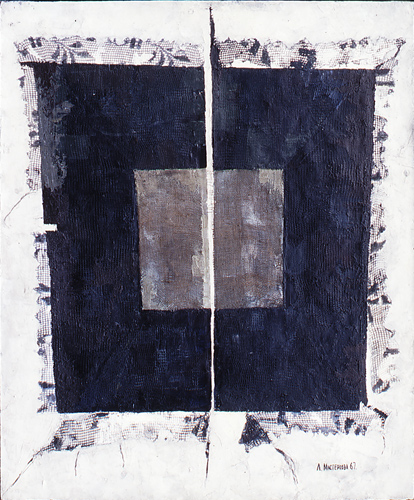

Лидия Мастеркова. Композиция, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Композиция, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Когда читаешь интервью концептуалистов или шестидесятников, возникает ощущение двух закрытых лагерей. Но факты как раз говорят об обратном.

— Да, но это из-за конкуренции, потому что никто не укоренен в институциях, ни у кого нет своего четкого места в истории, в музеях. Раушенберг и Джонс не конкурировали с Капроу и Кошутом, потому что у них уже была гарантированная ниша в мировой культуре. На Западе современные русские художники, за редкими исключениями, не учитываются. Многие из них чувствуют себя неустроенными, завидуют чужому успеху, ссорятся со старыми друзьями. Старики соперничают с молодежью. Все это ослабляет ощущение milieu — среды, играющей главную роль в формировании контекста и, в конечном счете, — истории.

— Вы же сами делали выставку «Нонконформисты», разделив шестидесятников и концептуалистов.

— Да, это была моя первая выставка в Америке. 1980 год… Моя идея была разделить два поколения, но не перечеркнуть их историческую связь. До этого их выставляли вперемежку, что не было на пользу ни тем, ни другим. Я просто разместила их работы в разных, но смежных пространствах.

Владимир Немухин. Незаконченный пасьянс, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Незаконченный пасьянс, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной— После этого вы почти не делали выставок нонконформистов в Нью-Йорке.

— Это было нереально. Они не имели шансов, поскольку искусство такого типа вышло из моды, а лучшие образцы уже были канонизированы на музейном уровне. Я даже не говорю о минимализме и поп-арте, которые казались более современными, но тоже считались «классикой». Соц-артисты и концептуалисты имели шанс вписаться в местный контекст, тогда как работы шестидесятников были музейным искусством, упустившим свое время. Они могли рассчитывать только на коммерческие галереи, чтобы хоть как-то выживать. Выставка Мастерковой вызвала интерес в Нью-Йорке. О ней написали в «Артфоруме», где еще «витал дух» прежнего редактора Джозефа Машека, ценившего русский авангард и формализм. Однако ей так и не удалось найти галерею. Я имею в виду американскую, а не эмигрантскую.

В Европе можно было, наверное, что-то найти. В Париже Мастеркову выставляла Дина Верни, и ее первая выставка имела огромный успех: работы были приобретены для коллекции Ротшильдов. Но Лидин сложный характер не позволял ей действовать в режиме открытой конкуренции. В России ей всегда помогали друзья и коллеги. Например, Оскар Рабин. Она ему часто звонила: «Оскар, нужны деньги». — «Давай, Лидочка, привози работы». И он тут же их продавал, так как к нему постоянно ходили иностранцы. На Западе звонить было некому, там была своя кухня.

Лидия Мастеркова. Афганистан, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Афганистан, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной— При этом лучшие работы Мастерковой и Немухина — в коллекции Нортона Доджа?

— Ну, Нортон, как писал Виктор в одной из своих книг, — это Паганель из фильма «Дети капитана Гранта» в том смысле, что он собирал в свой гербарий всех жучков и паучков, которые существовали в природе. Они все имели для него равную ценность. Короче говоря, «гуманитарная помощь». Нортон покупал все и всех, но в этом-то и был ужас. Когда я с ним работала, то пыталась жестко отделять хорошие работы от плохих или посредственных. В его коллекции только 20 процентов прекрасных работ, а могла бы быть неплохая коллекция. В собрании Дины Верни, например, всего одна работа Рабина — «Паспорт», и этого вполне достаточно. К сожалению, кураторы университетского музея Zimmerli, куда Нортон отдал свою коллекцию, не желали делать какой-либо отбор, в результате чего музей, мягко говоря, не помог репутации русского искусства. Кстати, упомянутые кураторы могли бы давным-давно сделать персональную выставку Мастерковой. Но по непонятным причинам они этого не делают. И теперь даже не дали работы на выставку в Москве.

До сих пор ни один разговор с Немухиным не обходится без обвинений в адрес соц-арта.

— А было ли обратное влияние: концептуалистов на модернистов?

— Я думаю, что на Немухина концептуалисты могли повлиять. Он был предрасположен к позитивному восприятию нового искусства. В качестве куратора он делал выставку «Объект I» в Горкоме графиков в 1987 году. Мастеркова, мне кажется, не любила концептуализм, но в основном из ревности, так как Виктор и я предпочитали концептуалистов художникам ее круга. Но в принципе она, как и Немухин, была открыта современным идеям. Я думаю, она могла бы объективно оценить работы и художественные акции современных художников, если бы не ревность: ее поколение нонконформистов оставалось невостребованным, тогда как более молодые художники повсюду выставлялись и всеми обсуждались. А вот соц-арт они оба активно не принимали за его «внешнее сходство» с соцреализмом, что лишний раз подтверждает их тотальное неприятие официальной культуры. До сих пор ни один разговор с Немухиным не обходится без обвинений в адрес соц-арта.

Владимир Немухин. Пасьянс, утро, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Пасьянс, утро, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Помимо того что нонконформисты отрицали все, что было хоть как-то связано с советской властью, они, кажется, симпатизировали всему, что ей противоречило, — духовности, мистике, религиозности. В этом было их отличие от западных коллег. Не ограничивала ли такая позиция их свободу?

— Как и многие западные художники, нонконформисты увлекались мистикой и защищали духовные ценности, но религиозными они не были. Да, ходили в церковь на Пасху, но церковь для них скорее была возможностью уйти от реальности, от материализма советского образца. Так, например, картины Мастерковой с коллажами из церковных тканей или религиозные символы в работах Дмитрия Плавинского были инспирированы желанием заблокировать назойливую советскую иконографию и хоть что-то ей противопоставить.

— А сами нонконформисты придавали политическое значение своим работам, которое в них вчитывают сейчас? Или любая политичность была им чужда — как связанная с идеологией?

— Нет, они, конечно, сознательно не желали ассоциироваться с политикой. С другой стороны, их искусство было запрещено, они выставлялись на Западе, к ним приходили иностранцы, которые покупали картины, и все это несло на себе груз политических коннотаций. Я бы даже назвала их не политическими, а идеологическими, поскольку именно идеология, а не политика, имела место в Советском Союзе, тогда как на Западе в 1960-е и 1970-е годы художники часто занимались политикой и политическим искусством. К сожалению, сегодня на Западе и на Востоке политика подменяется идеологией, то есть мы оказались в ситуации, которая когда-то являлась причиной всех наших бед. Давайте не забывать, что идеология — это «ложное сознание».

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202467855 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202465465 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202467505 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202471885 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202471830 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202473676 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202474556 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202480716 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202479328 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202462829 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials