В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

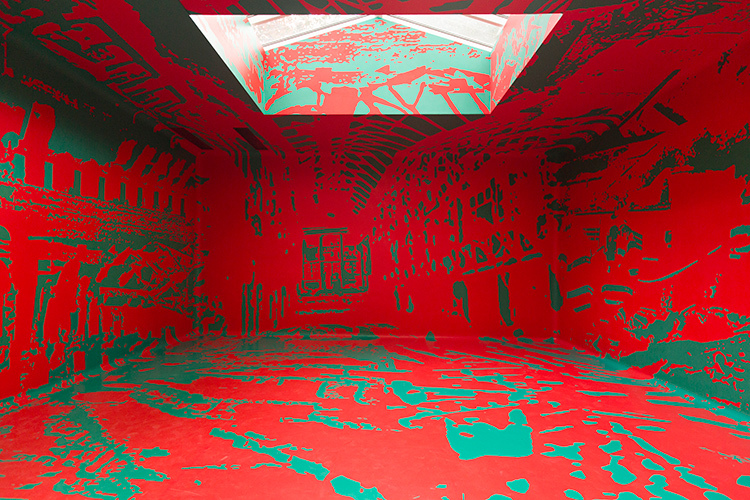

28 ноября 202424684 Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art Foundation

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art FoundationПолитическую репрезентацию принято понимать как форму самоотношения, самовыражения и самоуправления субъекта, который в силу невозможности осуществления этих функций напрямую передает их посредничающим институтам. В случае Венецианской биеннале, где помимо основного проекта происходит соревнование между десятками государств, в каждом отдельном случае эти полномочия возлагают на целую систему посредников. Как правило, она состоит из Министерства культуры, частного спонсора, членов жюри, комиссара, куратора и, наконец, художника, причем их количество варьируется от государства к государству и во многом определяет характер самих выставок. При этом репрезентация манифестируется, гипостазируется и материализуется в символической форме павильона — специально построенного здания или же арендованного помещения, чье внутреннее пространство призвано создать искусственный микроклимат для культивирования «национального», которое должно неким образом выделиться из текучей гетерогенности «глобального мира искусства».

В этом году куратор основного проекта в очередной раз указал на то, что форма представления искусства в национальных павильонах, которые исторически оформились значительно позже, является архаичной (в чем отчасти проявляется и кураторский монополизм самого Окви Энвезора). В своем тексте он забыл отметить еще один нюанс: кроме очевидных проблем, связанных с понятиями «нации» и «государства», система павильонов ежегодно воспроизводит структурное неравенство внутри самой выставки, где наиболее посещаемыми и видимыми оказываются те павильоны, которые успели своевременно зарезервировать место в парке Джардини, что России посчастливилось сделать одной из первых. После падения Берлинской стены и деполяризации мира критиковать национальную репрезентацию средствами самих павильонов, о которой на всякий случай напомнил Энвезор, стало считаться хорошим тоном. В этом году многие участники «национальных» проектов в очередной раз попытались критически переосмыслить сам этот формат или же, наоборот, предельно заострить локальную проблематику, противопоставив ее универсалистским притязаниям мегавыставки.

Так, 56-я Венецианская биеннале была отмечена несколькими смелыми политическими жестами. Находящиеся до сих пор в напряженных отношениях Индия и Пакистан объединились в одном павильоне; в столетие геноцида армян Турцию представил Саркис — концептуальный художник армянского происхождения; а три страны, находящиеся последнее время в центре мирового внимания, рассказали о войне на своей территории. Если Сирия сделала это иносказательно, то Ирак и Украина высказались достаточно открыто, и, что не менее важно, обе страны в процессе работы над павильонами меняли выставки, реагируя на стремительно развивающуюся политическую ситуацию. Однако же от главного игрока на политической арене последних двух лет зрители не получили ни одного сколько-нибудь внятного комментария.

Shilpa Gupta. «Untitled». Павильон Индии и Пакистана© Mark Blower

Shilpa Gupta. «Untitled». Павильон Индии и Пакистана© Mark BlowerЧто касается самого Российского павильона, он вышел предельно абстрактным: погруженный в созерцание самого себя и рефлексию своей собственной художественной истории, он оставляет зрителей в лучшем случае в приятном сомнамбулическом недоумении или же туманных догадках об интенциях автора. Хоть куратор проекта Маргарита Мастеркова-Тупицына и отмечает склонность Ирины Наховой, представляющей в этом году Россию, к «смыканию художественного и политического», Нахова, с ее собственных слов (в каталоге выставки), выстраивает серию «отсылок, уловок и подсказок», которые на деле всячески релятивизируют ее позицию. Осуждение насилия и пространные рассуждения об утрате исторической памяти вряд ли можно назвать политическим высказыванием. Конечно, художница вовсе и не обязана составлять для биеннале четкую политическую программу (тем более что любое высказывание о войне на Украине в общей атмосфере биеннале может показаться лицемерным). Однако дело здесь скорее в том, что, назначенная комиссаром представлять Россию незадолго до известных событий в Крыму, она оказалась заложницей обстоятельств, причем не только внешних, но и сугубо внутренних. Не менее важна для понимания специфики Российского павильона и та негласная война, которая уже не первый год ведется на его территории.

«Можно ли репрезентировать Россию?» — такой вопрос поставила группа русских художников во главе с куратором Виктором Мизиано, представляющих Российский павильон на Венецианской биеннале в 1995 году. Впервые после десятилетий представительства, отражающего официальную эстетику Советского Союза или же, наоборот, формирующего его экспортный облик, участники решили обратиться к самой проблеме репрезентации и репрезентируемости, предложив вместо каких-либо недвусмысленных утверждений нонсенс, провал сигнификации и почти что футуристическую заумь. Ответ тем самым был отрицательным: постсоветская Россия 1990-х была объявлена принципиально нерепрезентируемой, неартикулируемой, несимволизируемой, а ее репрезентация была возможна лишь через насилие или же через жест того, что Екатерина Дёготь емко назвала «террористическим натурализмом».

После этой выставки, оказавшейся дальновидной, различные частные фонды, государственные организации, коммерческие галереи, отдельные историки искусства, независимые кураторы, антрепренеры и даже сами художники начали сражаться за полномочие быть официальными выразителями современной художественной ситуации. Если ретроспективно проследить историю Российского павильона, то может показаться, что на протяжении двух десятилетий «террористический натурализм» перешел из художественного метода в стратегический принцип борьбы, где главным трофеем стала «видимость» (в глазах большого мирового Другого), а попытки участия в критическом диалоге или полемике с международными художественными структурами отошли в сторону. Однако за время, которое российские деятели искусства потратили на то, чтобы донести до Министерства культуры важность биеннале и сформировать профессиональное партнерство между различными противоборствующими институциями, национальная репрезентация перестала восприниматься мировым художественным сообществом всерьез, а сама Венеция утратила свою лидирующую позицию среди двух сотен биеннале, распространившихся по всему миру. В результате Россия осталась практически без «биеннальных» художников с павильоном в самом центре Венецианской биеннале.

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art Foundation

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art FoundationКризис национальной репрезентации искусства, на которой исторически и основана павильонная система Венецианской биеннале, был напрямую связан с кризисом парламентерской репрезентации, которая после неолиберальных реформ и демонтажа остатков социальных государств, повсеместно проводимых на протяжении последних 30 лет, перестала быть сколько-нибудь действенной. Как считает теоретик Борис Буден, благодаря этим процессам национальное искусство и культура десублимировались, деэссенциализировались и инструментализировались, подобно самим национальным государствам, и, следовательно, категория нации в современном искусстве стала не более чем «игроком» или институтом включения художников в рыночную систему. Прорывы России на Запад, то есть транслитерация провинциальной кириллицы «современного искусства» в латинское contemporary art, смотрятся сегодня не более чем адаптацией и таргетингом бренда при выводе его на зарубежный рынок. Но между тем в случае Венеции локальное и партикулярное не ассимилируется до конца, оставляя некий остаток. Так, согласно остроумному замечанию Бориса Гройса, павильоны сохраняют свою «национальную» специфику по отношению к способу их администрирования, которая отражает и продолжает административную практику этих стран.

В этом смысле намеченная вскользь история управления Российским павильоном представляет собой прекрасную иллюстрацию развития российской административной машины (что само по себе требует отдельного исследования). После многолетней истории борьбы за павильон, в которой участвовали потомки советской номенклатуры, нувориши и музейные бюрократы, он наконец достался частному фонду Stella Art. Это решение, говорящее об изменениях в культурной политике России в целом, также свидетельствовало и о том, что «русский капитализм покончил как с периодом первоначального накопления 1990-х, так и с периодом “бряцанья сырьем” 2000-х и перешел в разряд “нормальных”, “цивилизованных”, не нуждающихся в рекламе». Подписание контракта с Министерством культуры на шесть лет (что любопытным образом совпадает с новым, «стабильным» сроком путинского президентства) привело к смене формата представительства в пользу сольной выставки, что объясняется сменой ориентации на западную модель, где очень часто выставляются либо уже проверенные классики старшего поколения, которые «не подведут», либо восходящие звезды, которым нужен дополнительный толчок для окончательного завоевания рынка.

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art Foundation

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art FoundationХотя выставки фонда Stella Art смотрятся выигрышно на фоне большинства предыдущих российских павильонов, все же его политика вызывает ряд вопросов. Несмотря на то что фонд не осуществляет непосредственную продажу работ своих художников, такое персонифицированное представление искусства одной страны в известном мировом проекте является успешной стратегией валоризации коллекции, в которую входят все три экспонента: Андрей Монастырский, Вадим Захаров и Ирина Нахова. Другая проблема состоит в том, что в качестве критерия выбора художника, наиболее «достойного представлять все русское искусство», выступает вкус одного и того же мецената, чей выбор падает на концептуализм, ставший, по словам Дёготь, «единомышленником новой рыночной экономики России». В результате вместо создания дискуссии с мировой художественной системой, на которую ориентировались наиболее удачные российские проекты, а также вместо интеграции молодого поколения художников и кураторов присутствие России на биеннале напрямую совпадает с продвижением карьеры и без того состоявшихся авторов. Неудивительно, что вся эта ситуация, отчасти напоминающая геронтократию постсоветской эстрады, вызывает у молодого поколения либо агрессивную эдипальную реакцию, либо же, наоборот, предельную индифферентность к «отечественному» искусству.

Осмысление архитектуры павильона — sine qua non работы любого куратора и художника в парке Джардини. Результат этого взаимодействия может оказаться формалистским, эстетическим экспериментом, как, например, в случае представляющего в этом году Австрию художника Хаймо Зобернига, чье участие в проекте сводится к созданию нескольких не сразу распознаваемых черных конструкций, дополнивших оригинальный павильон Хоффмана—Крамрайтера и подчеркивающих взаимопроникновение природы и культуры, интерьера и экстерьера. Однако архитектурная интервенция может принять форму вполне артикулированного политического высказывания, чего в свое время добился Ханс Хааке знаменитым проектом «Германия» (1993), ради которого он разворотил мраморный пол павильона, выложенный на месте паркета после встречи Гитлера и Муссолини.

Павильон России занимается реставрацией важнейшего символа колониальной экспансии, империализма, и национализма, причем в момент прогрессирующего роста популистских настроений.

Знаменательно, что в этом году Российский павильон впервые после проекта Ильи Кабакова, представленного в 1993 году, был основан на принципе сайт-специфичности. Вместо перестановки акцентов, обнажающей скрытые архитектурные мотивы, или же, наоборот, некого жеста, подорвавшего его сверхсимволическое значение, Нахова и Тупицына делают многозначительный (во всех смыслах) жест возвращения неорусскому щусевскому терему его исторического зеленого цвета. Учитывая его растиражированность через само название, обложки каталогов, газеты и фотографии в интернете, получившийся глубокий зеленый оттенок хочется по аналогии с запатентованным цветом художника Ива Кляйна назвать International Shchusev Green. Однако отсылка автора текста к Сергею Эйзенштейну, считавшему, что «цвет — это прежде всего идеология», заставляет задуматься об идеологии самого этого проекта и уместности применения к нему приставки inter.

Хоть куратор и говорит, что «предпосылочный» зеленый цвет означал для художников «надежду» или «весеннее обновление», его «сигнификативный потенциал», согласно известному семиотическому принципу произвольности знака, указывает не на обновление, а, наоборот, делает резкий разворот назад, «к корням». Исправление оплошности, допущенной во время предыдущей реконструкции здания, возвращение павильону его аутентичного цвета, фетишистская зацикленность на изначальном облике архитектурного шедевра, на его материальности и вещности, на первозданности и ауратичности зеленой краски метонимически говорят о восстановлении «исторической справедливости», за чем проглядывает неизбежная реакционность. В то время как, например, павильон Бельгии с проектом «Personne et Les autres» размышляет о своем колониальном прошлом, павильон России занимается реставрацией важнейшего символа колониальной экспансии, империализма, и национализма, причем в момент прогрессирующего роста популистских настроений. Такое прочтение не является упреком авторам павильона, которых вряд ли можно уличить в консерватизме; оно лишь указывает на то, как в текущей ситуации разговор на языке цвета может легко исказить любое высказывание.

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art Foundation

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art FoundationВ своем каталоге куратор также пишет, что «“Зеленый павильон” восстанавливает найденное Алексеем Щусевым гармоническое единство между стилистическим “ревайвализмом” архитектурного решения и природным контекстом — садом, лагуной и т.п.». Мотив мимикрирования павильона обращает внимание и на другой ключевой аспект зеленого — его неизбежные милитаристские коннотации (в частности, образ «вежливых людей» или «зеленых человечков» (отсюда акция украинских художников в Российском павильоне. — Ред.)), которых невозможно избежать, когда угроза мировой войны как никогда ощутима. Но, как удачно заметила в разговоре со мной один критик, авторы проекта сумели подобрать тот редкий оттенок зеленого, который сам по себе не вызывает каких бы то ни было ассоциаций с камуфляжем (что в принципе сделать крайне трудно), но напоминает благородный оттенок стен музеев и других культурных учреждений, никак не связанных с «большой политикой». В этот самый момент суггестивный потенциал цвета вступает в конфликт с его сигнификативной силой: высоколобый храм искусства как будто свысока взирает на этот изменчивый политический контекст.

На самом деле перекраска самих стен так и не была осуществлена из-за бюрократических неурядиц, поэтому они были покрыты слоем гипсокартона. Тупицына воспринимает этот курьезный факт метафорически как образ внутреннего состояния московских экспериментальных художников: «В каком-то смысле они и сами были покрыты гипсокартоном, учитывая их многолетнюю изоляцию от публики, прессы и художественных институций». Подобный образ изолированности возникает и в первом зале основного этажа. В нем располагается гигантская голова летчика, обшитая ватниками (еще одна скользкая коннотация), из которой растерянно смотрят глаза не то самой художницы, не то запечатленных ею местных жителей. Нахова описывает эту работу следующим образом: «Фигура пилота — это фигура художника, изолированного от всего мира, замкнутого в кабину сверхзвукового истребителя и осуществляющего собственную непредсказуемую миссию… Общение с окружающим миром предельно опосредованно: набор используемых и узнаваемых жестов крайне невелик, и реакция на них наблюдателей неадекватна».

Как куратор, так и художница говорят о закрытости искусства советского андеграунда, лишний раз романтизируя образ художника-бунтаря и мифологизируя саму эту изолированность. В этом отношении не совсем понятно, зачем лишний раз напоминать о бедственном положении художников в Советском Союзе, если именно тот уникальный контекст, каким бы неприглядным он ни был, в итоге сделал их экспонентами Российского павильона. Не менее странно в контексте «марксистской» биеннале Энвезора встретить противопоставление индивидуалистской свободы самовыражения и советского коммунаризма. Рассказывая в очередной раз мировому художественному сообществу обо всем этом, куратор почему-то обходит молчанием другой аспект изоляционизма — практически полное отсутствие женщин в пантеоне советского искусства, то есть их двойное замалчивание: со стороны как официального, так и неофициального круга.

Само же слово «феминизм» как будто нарочно вымарывается из всех текстов, а во вступительном слове президента фонда речь идет о «чувственном, глубинном, эмоциональном измерении, которое доступно лишь женщине-художнику».

Сама Тупицына, отвечая на вопрос «Российской газеты» о феминистских мотивах тогда еще не реализованного проекта, указывала, что «поддержка художницы на таком уровне будет восприниматься на Западе как реверанс в сторону феминизма». Она оказалась права. К примеру, газета The Guardian именно так и интерпретировала вышеописанную работу: «…ее эффект разрушительно точен. В возрасте 60 лет Нахова — первая женщина, представляющая Россию». Сам факт экспонирования художницы в Российском павильоне действительно можно рассматривать как феминистский жест (но в данном случае этот жест принадлежит не куратору, а комиссару выставки Стелле Кесаевой), а в высказывании самой художницы, какое бы оно ни было, будет содержаться определенная доля феминизма. Однако, несмотря на «дистанцирование от фаллической иконографии и мужской проблематики», выставка и ее каталог почему-то изобилуют неисчислимыми реверансам в сторону «белых мертвых мужчин» (Щусева, Малевича, Хлебникова, Каменского, Татлина, Бойса, Родченко, Эйзенштейна, Матисса и Ротко), как если бы куратор считала, что для признания женщины в качестве художницы необходимы бесконечные оглядки на авторитет предшествующих ей богоподобных творцов. Правда, можно и повернуть ситуацию на 180 градусов, предположив, что павильон, наоборот, был задуман как пародия на бесконечное цитирование авангарда.

В этом смысле намного более выигрышно смотрится интервью 1985 года, снятое Сабиной Хэнсген (представленное на первом этаже павильона), где Нахова, находясь внутри своего легендарного инвайронмента «Комната № 2», старается всячески увильнуть от навязчивых расспросов ее коллег. В частности, ее бывший муж Андрей Монастырский пытается направить ее речь в русло, согласующееся с принципами формальной логики, добиваясь от нее установки причинно-следственных связей, проведения четких параллелей и соблюдения закона непротиворечия. Этот же момент более четко драматизируется в каталоге выставки, куда включена помимо расшифровки видео еще и стенография двух обсуждений ее работ в кругу московских художников. Примечательно, что во время обсуждений сама Нахова, спасаясь от интеллектуального насилия, пряталась на кухне или вовсе была вынуждена покинуть свою квартиру, в связи с чем в тексте остались исключительно мужские имена. Воспользовавшись отсутствием художницы, участники этой дискуссии попытались дать ее работе четкие определения и искусствоведческие интерпретации и тем самым встроить Нахову в свой символический порядок. С этим соглашается и сама художница: «Иосиф Бакштейн апроприировал “Комнаты”, запустив их в мужской, патриархальный дискурс» (впрочем, я и сам тут оказываюсь носителем такого дискурса).

Не совсем понятно, зачем лишний раз напоминать о бедственном положении художников в Советском Союзе, если именно тот уникальный контекст, каким бы неприглядным он ни был, в итоге сделал их экспонентами Российского павильона.

Эти три документации — видео Наховой, отвечающей на вопросы невидимых респондентов, и транскрипции, сделанные без ее участия (которые, кстати, можно рассмотреть как метафору художественной критики как таковой), — весьма убедительно критикуют патриархальные устои и гендерные иерархии советской и российской художественной сцены. Однако небольшое видеоинтервью теряется среди спектакулярных видеопроекций, а расшифровки спрятаны внутри каталога, сопутствующего выставке, который мало кто читает. В самой экспозиции если даже Нахова и пытается говорить о положении женщины в маскулинной и фаллоцентристской среде концептуализма, то опять-таки исключительно обходными путями, в отличие от ее ранних и более смелых работ. Само же слово «феминизм» как будто нарочно вымарывается из всех текстов, а во вступительном слове президента фонда речь идет о «чувственном, глубинном, эмоциональном измерении, которое доступно лишь женщине-художнику». В результате вместо критического послания павильон как будто бы эссенциализирует «женское» и дерадикализирует феминистское послание, что доводит до абсурда приуроченный к этому событию разворот The Art Newspaper Russia с выносом «женские павильоны — тренд нынешней биеннале».

Выработка критических категорий, которая вносила бы различие в существующую таксономию искусства (например, дифференциация исторического и неоавангарда), — пожалуй, самое важное, что может сделать художественный критик или историк искусства. Однако в современном «постконцептуальном состоянии» любая попытка обособить и абстрагировать течения или «-измы» чаще всего является не более чем очередной формой включения художников в систему (например, как это происходит с «постинтернет-искусством»). Что касается постсоветского и в целом постсоциалистического контекста, производство категорий оказывается здесь не просто рыночной стратегией, но своеобразной борьбой за вступление в права наследства — полномочия распоряжаться интерпретацией концептуализма и, следовательно, его презентацией мировому сообществу, обеспечивающими успешную академическую карьеру.

Одним из первых российских критиков, предложивших новую и оригинальную критическую категорию, был Борис Гройс, чей «московский романтический концептуализм» (1979) сумел (хоть и не сразу) пошатнуть англосаксонскую гегемонию. В качестве «печати различия» московского круга художников он подчеркнул «лирический» и «романтический», а также исключительно русский характер концептуального искусства с его приматом внутреннего и потустороннего мира. Уехав за границу, Гройс стал одним из основных агентов «внутренней колонизации» и распространителем этого искусства, успешно продвигая творчество художников, с которыми он был связан профессиональными и личными узами (в частности, недавно он выступил куратором павильона Монастырского). Другой «агент влияния русской культуры на Западе», философ и теоретик культуры Виктор Агамов-Тупицын, предложил альтернативную полемическую категорию — «коммунальный концептуализм», отсылающий в первую очередь к стихии коммунальной речи и коллективным способам видения.

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art Foundation

Российский павильон на Венецианской биеннале© Stella Art FoundationПозднее к этим двум категориям прибавились еще две, которые придавали концептуализму новое политическое измерение. Тупицын ввел словосочетание «московский партизанский концептуализм», его Тупицына перекодировала в одноименную выставку (куда вошли Нахова и Павел Пепперштейн). Под ним понималось искусство, дающее отпор культурной индустрии и арт-институциям, а сам этот термин использовался, чтобы подчеркнуть «все еще маргинальный статус этого движения в постсоветском пространстве». К этому следует прибавить и более поздний термин, который независимо друг от друга использовали Дёготь и Гройс, — «коммунистический концептуализм», наделяющий особым статусом тот характер экономической модели Советского Союза, в которой существовали и работали эти художники.

Это многообразие предикатов, приставленных к одному и тому же условному кругу художников, напоминает рыночную стратегию «дифференциации» продукта, когда различные компании, выпускающие по сути один и тот же товар, пытаются правильно определить его конкурентные преимущества и тем самым найти соответствующую группу покупателей (в этом контексте покупателями окажутся в первую очередь крупные музеи, академические издательства и университеты). В результате с одной стороны мы видим «зеленую» интерпретацию, представленную четой Тупицыных, где была изъята коммунистическая составляющая. С другой — «красную», в сторону которой со временем эволюционировали такие критики, как Дёготь и Гройс, наделяющие концептуалистов антикапиталистическим потенциалом. На одном полюсе история предстает линейной, где «не прервалась “нить авангарда”, позволившая найти выход из лабиринта соцреализма». Такой подход устраняет из поля своего рассмотрения соцреализм, восполняя тем самым разрыв «авангарда, остановленного на бегу» через неомодернистские практики андеграунда. Другой подход, наоборот, основан на парадоксе, диалектике и разрыве, где дискредитированное официальное искусство восстанавливается в правах, тем самым усложняя и переворачивая логику поступательного и телеологического движения.

Это противостояние двух моделей истории искусства является подспудным мотивом самой выставки, и оно символически достигает максимального напряжения в последнем, психоделическом зале экспозиции («Основные цвета», 2003), которое основано на противостоянии красного и зеленого. Если, как указывает Тупицына, Кабаков, выставивший в Венеции в 1993 году игрушечный красный павильон, показал обособленность неофициального искусства от официальной культуры, то жест Наховой является возвращением искусства обратно в его историческое состояние, то есть его «деинтериоризацией» в утраченную традицию. Желание окрасить павильон в зеленый цвет можно расценить в этом смысле как своеобразный реванш или, заимствуя термин автора каталога, акт своеобразной «дередификации» искусства. Это спасение зеленого павильона от красного, торжество коммунального и партизанского концептуализма (с его небезызвестными зелеными стенами) над романтическим и коммунистическим, предпочтение либерального нонконформизма квазилевому соцреализму есть своеобразное ритуальное изгнание призрака Маркса, в очередной раз разбуженного Энвезором. В общем контексте биеннале, на который, конечно, куратор павильона вовсе не обязана ориентироваться, попытка перевода творчества Наховой на «койне» современного искусства оказывается превращением ее в один из постсоветских искусствоведческих диалектов. Хоть вся выставка и является гипертекстом, основанным на цитировании ключевых фигур авангарда, чьей преемницей оказывается русская художница, сама Нахова здесь как бы снова отсутствует, становясь «пустым центром» в раскраске «соедини точки», через которую историкам искусства удобно провести нужную им линию.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424684 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202423153 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202426109 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202432099 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202432663 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202435272 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202435998 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202441557 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202441243 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202436991 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials