В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202435019 © Алексей Смагин

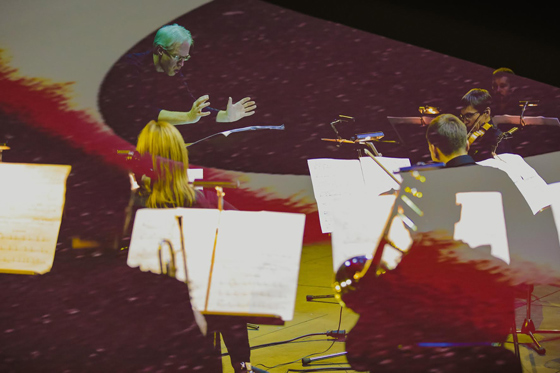

© Алексей СмагинОдним из главных музыкальных событий уходящего года стала российская премьера «Акустических пространств» Жерара Гризе на фестивале Владимира Юровского «Другое пространство». Грандиозный цикл воплотили силами трех столичных ансамблей современной музыки, Светлановского оркестра и четырех дирижеров, среди которых — петербуржец Федор Леднёв. Об этом сочинении, а также о новой музыке двух столиц, работе дирижера и проекте «Платформа» с ним беседовала Наталья Михайлова.

— Есть ли вещи, о которых вам хотелось бы говорить с миром, не выражая их музыкальными средствами?

— Как человек самокритичный и рефлексивный, я не большой любитель говорить с миром и, как правило, избегаю давать интервью. Знаете, о чем я размышляю? О феномене музыки, искусства, об их необходимости для сообщества и для меня. Я пытаюсь понять, могу ли я обойтись без музыки. Этот вопрос очень сложный, и я регулярно обращаюсь за ответом внутрь себя, но никогда не вербализирую это. Я преподаю в колледже и смущать молодые умы такими глобальными и сложными вопросами не считаю возможным.

— Сколько длился самый продолжительный период вашего обхождения без музыки?

— Чаще это летний период — такие зоны отсутствия активного творчества. Когда мои дети были маленькими, я был очень внимательным отцом и переключал свое внимание на них, но все равно на моем столе всегда лежали партитуры.

— Размотаем клубок последних событий. Недавно на «Другом пространстве» вы сыграли «Акустические пространства» Гризе. Грандиозный опус, несколько неродственных друг другу коллективов и несколько дирижеров. Не было ли жалко музыки из-за того, что посередине ее сделали антракт?

— По гамбургскому счету — жалко. Конечно, посвященные люди понимают, как это должно быть в идеальной ситуации, и, по-моему, Владимир Юровский собирается воплотить эту партитуру «нон-стоп» силами United Berlin. Однако мне кажется, что его идея объединения всех исполнительских сил Москвы сама диктовала такую паузу. Усадить всех сразу на одну сцену было бы физически невозможно. Идеал — если бы все разместились на огромной площади, а между коллективами перемещался один дирижер.

Одно из самых счастливых мгновений — когда я получаю партитуру, открываю ее и вижу какие-то закорючки, из которых должен создать произведение.

— Несмотря на эту вынужденную паузу и другие сложности — что, на ваш взгляд, получилось лучше всего в сочинении Гризе и на фестивале в целом?

— Мне было трудно охватить весь фестиваль целиком, и общей слушательской картинки у меня не сложилось. Но, надо признаться, я немного завидую: к сожалению, в Петербурге невозможно представить себе фестиваль такого масштаба. Санкт-Петербургская филармония, по-моему, еще не готова к такой плотности и такой информативности проектов. «Другое пространство» — заслуга Владимира Юровского и команды, которая сложилась вокруг него. Что касается Гризе — больше всего мне понравилось, что это случилось. Предполагается, что в каждой новой части «Акустических пространств» при добавлении инструментов должна сохраняться однородность тембров, на фоне которой одно перетекает в другое. Иногда, когда включались новые исполнительские силы, целостность нарушалась.

— Исполнительские или дирижерские?

— И те, и другие. Дирижерские концепции, конечно, разные. Получился такой парад музыкальных сил Москвы. Но, конечно, идеально было бы, если бы это склеил один мозг.

— Почему вы не привезли на фестиваль свой коллектив eNsemble?

— Эта история придумана в Москве, здесь я — приглашенное лицо, и не я выбираю музыкантов. Если бы мы начали думать, не привезти ли питерскую команду, возникли бы большие сложности. Есть Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), и его исполнительский уровень сейчас очень высок. Мне было бы трудно найти такую команду в Петербурге.

— Эта история наглядно показывает хотя бы количественное соотношение московских и петербургских исполнительских сил. Вы — один из тех, кто тянет на себе новую музыку. Московские ансамбли в этом контексте являются для вас примером?

— Это вопрос менеджмента и свободы музыкантов. Костяк МАСМа, который занимается только современной музыкой, состоит из пяти-шести человек, это отдельно существующий организм. Как только для какого-нибудь проекта требуется большее количество музыкантов, МАСМ сталкивается с той же проблемой, что и мы: надо найти человека из другого оркестра и договориться с ним о репетициях. В Петербурге же нет оркестрантов моего поколения, занимающихся только современной музыкой. Но уже есть следующее поколение музыкантов, которое больше времени отдает ей. Например, МолОт — ансамбль Артура Зобнина. Является ли МАСМ примером — да, как образец создания условий, в которых музыканты могли бы заниматься только современной музыкой. Достигнем ли мы такого в Петербурге — не знаю.

© Anastasia Blur

© Anastasia Blur— Почему исполнителям так сложно привыкнуть к актуальной музыке?

— Это вопрос организации, институций.

— Разве вопрос только в этом?

— Я говорю о тех, с кем я сотрудничаю. В них нет неприятия. И если бы были амбициозные проекты, которые позволяли бы изучать музыку и понимать, ради чего они это делают, ситуация была бы иной. Прогресс не стоит на месте. Я вижу этот прогресс даже в общении со своими студентами: их уже не пугают мои рассказы о расширенных техниках, они понимают, что скоро будет сложно существовать без знания всей палитры возможностей своего инструмента. Также они должны понять, что их оркестровая практика не закончится на музыке Шостаковича и тот, кому интересно большее, сможет двигаться дальше. Речи о противодействии новой музыке сейчас не идет. Но музыкантам среднего возраста труднее двигаться вперед. Им требуется объяснять, зачем мы это делаем и почему это можно назвать музыкой.

— Подытожим: взрослеет поколение, которое не боится современной музыки и понимает ее. Современной музыке, в свою очередь, нужен менеджмент.

— Наверное, да, но здесь все немного сложнее. В моем понимании музыка, стоящая на грани эксперимента, тождественна академическим научным изысканиям. Невозможно сразу собрать зал на тысячу мест на произведение, которое вы исполняете впервые. Публика придет либо на дирижера, либо на коллектив — или не придет вообще. В большинстве случаев это работа на будущее, и она связана с образованием. В свое время для привлечения новой публики Борисом Филановским в Петербурге были придуманы «Пифийские игры» для композиторов. Это был композиторский конкурс, где победитель выбирался зрительским голосованием после публичного исполнения специально для этого проекта написанных сочинений.

Вернемся к менеджменту. Половина МАСМа — это его директор Виктория Коршунова. В нем играют выдающиеся музыканты, но количество выступлений, концертный график и планы вперед — на ее плечах. Если бы этого не было, МАСМу было бы трудно. Точно так же со «Студией новой музыки»: у них постоянные концерты, коллектив выполняет действующий план. Еще очень актуален вопрос с нотами. Несколько лет назад я реализовал что-то вроде абонемента современной музыки в Перми, и это было непросто: если мы хотим исполнять уникальную музыку, то нужно решать вопрос авторских прав. Партитуры нужно покупать. Хорошо, если композитор — твой приятель и заказывает тебе исполнение ради собственного удовольствия. Но если это какие-то «зубастые мэтры» — нужна аренда нот с возвращением.

— А как вы решаете этот вопрос с композиторами, музыку которых исполняете?

— Российские, как правило, сами заинтересованы в исполнении. Поэтому они договариваются о передаче прав с издательствами.

Я мечтаю о том, чтобы для дирижеров сделали суфлерские будки.

— Всегда ли вы соглашаетесь записать произведение по личной просьбе автора?

— Как правило, да. Мне интересна разная музыка, и я стараюсь полюбить все, с чем я работаю. Если я понимаю, что музыка не моя, то я подавляю свои аналитические или эстетические представления о прекрасном и стараюсь делать пьесу хорошо и честно. Вообще я комфортно чувствую себя в новой музыке. Одно из самых счастливых мгновений — когда я получаю партитуру, открываю ее и вижу какие-то закорючки, из которых должен создать произведение. Если музыка сложная — это адское время. Я хладнокровен и испытываю азарт, когда проработал сочинение и могу объяснить его структуру оркестрантам, помочь им раскрыться. Когда люди рассуждают о дирижерской профессии, не все понимают, сколько времени дирижер проводит в подготовительной работе. Вершина айсберга — это репетиции и концерт. Все, что под водой, — это время, которое ты проводишь с партитурами.

— Услышав слово «подавляю», я вспомнила, как вы работали на мастер-классе с молодыми московскими музыкантами. Они играли музыку Тристана Мюрая, и вы много говорили о растворении дирижерского эго и о концентрации только на исполнительских силах. Связано ли это с конкретным сочинением или это ваш общий подход к работе с новой музыкой?

— Есть такой материал, который подразумевает отсутствие дирижера. Часто он может быть сложно организован, и исполнители сами просят помощи. Мне приходилось дирижировать квартетами и даже трио. Казалось бы, зачем? Сидят три человека, а перед ними каланча, которая размахивает руками. Я мечтаю о том, чтобы для дирижеров сделали суфлерские будки. Публика не должна смотреть на меня, техническая суета не должна влиять на восприятие. Поэтому есть такой род музыки, где мне хочется спрятаться. Но есть и другая музыка, где спрятаться не получится, где музыкантов нужно вытянуть и организовать. Ты должен быть мегамозгом, Солярисом, который всех куда-то направит. Я пытаюсь четко понимать, когда мне нужно быть просто метрономом, а когда — гуру, Прометеем, локомотивом.

— А кем нравится быть?

— Я об этом не думаю. Если в конкретном произведении мне нужно быть метрономом, то я — смарт-метроном. И если произведение получилось, я выхожу с концерта удовлетворенным. А на другом концерте, где я — размахивающая руками мегазвезда, может получиться не все. И с такого концерта я уйду в расстройстве. Неважно, что нравится мне, — важно, получилось ли произведение и смогли ли мы озвучить все, что придумал композитор. В какой-то степени мы создаем произведение с нуля и становимся композитором.

— «Становиться композитором» — это применимо больше к актуальной музыке. Новые сочинения требуют, прежде всего, точности, а вопрос художественной интерпретации нивелируется.

— Да. Сейчас есть произведения, которые имеют один темп, но внутри содержат огромное количество сложных сочетаний, звуковых микстов. С точки зрения интерпретации — композитором уже все записано, и твоя задача — максимально точно обеспечить течение времени. Что я могу сюда привнести? Увеличение или уменьшение скорости нарушит авторский замысел. Никаких выразительных средств тоже не предполагается — все уже придумано и зафиксировано. Значит, моя задача — услышать задумку и воспроизвести ее. И это задача репетиции. На концерте я только напоминаю, где и что должно произойти. Я не обладаю свободой придумать что-то свое.

— На кого из зарубежных коллег — дирижеров новой музыки вам как минимум приятно смотреть?

— Мне нравится Эса-Пекка Салонен. А вообще я люблю дирижеров, которые занимаются старой музыкой. Очень люблю Херревеге и иногда обсуждаю со студентами его специфическую технику дирижирования. Часто, глядя на некоторых выдающихся интерпретаторов, понимаешь, что это не то дирижирование, которое преподают в консерватории, и есть потрясающе успешные люди, которых не подпустили бы к дирижерскому отделу на пушечный выстрел. Важно понимать, что хорошего дирижера характеризуют не пассы руками, и в той же новой музыке есть много прекрасных музыкантов, не отличающихся красотой жеста. Неважно, что вы умеете или не умеете делать руками, а важно, что у вас в голове. Если с ней все в порядке — вас поймут.

— Имя Херревеге часто ассоциируют с Бахом. Будут ли через поколение воспринимать кого-нибудь из сегодняшних композиторов через призму конкретного дирижера? Например, Федор Леднёв — Алексей Сюмак.

— Неплохой выбор (смеется). На самом деле, все это очень индивидуально. Херревеге действительно очень любит Баха, и у меня есть композиторы, к музыке которых я отношусь особенно. Но со временем многое меняется. Я не хотел бы называть себя чьим-то придворным дирижером, но в силу сложившихся взаимоотношений есть композиторы, сочинения которых я записывал много раз. И они говорят, что мои интерпретации их убеждают.

— Послушали Шестую Малера в исполнении Курентзиса?

— Еще нет. Но послушаю обязательно.

— Я была удивлена, встретив вас в списке членов жюри премии «Резонанс».

— Я тоже. Я перечитал тексты участников по несколько раз вдоль и поперек. Это огромная работа, в которой я словно открыл для себя мир критики. Выяснилось, что я не знаю многих каналов и сообществ, связанных с академической музыкой. И так как я не потребитель критического контента, у меня было плохо с точкой отсчета и с критерием, по которому я определяю, что хорошо, а что плохо. Но я опирался на какие-то очевидные вещи, и разногласий с членами жюри у меня не возникло.

— Если обобщить, то дирижер — это человек, который организует музыкальный процесс. Критик же этот и окружающие процессы анализирует. Что важного вы вынесли для себя, соприкоснувшись с этой сферой, и где в вашей системе координат располагается музыкальная критика?

— Я практически не пользуюсь социальными сетями, и все, что попадает мне в руки, я ищу специально. Также есть определенное количество людей, за публикациями которых я время от времени слежу. Я понял, что этот мир шире, чем я думал. В нем существует множество молодых и музыкально эрудированных людей. Все, что происходит в их мире, нужно использовать активнее.

Я пытаюсь четко понимать, когда мне нужно быть просто метрономом, а когда — гуру, Прометеем, локомотивом.

— Часто ли вы ходите на концерты?

— Вчера своим студентам я сказал, что нужно ходить на концерты как можно чаще, пусть даже в ущерб занятиям. Но так нужно делать тогда, когда ты — студент. Сейчас же я стараюсь собирать «сливки» и подходить к выбору события тщательно. В Петербурге есть дефицит качественных концертов. Большим событием, конечно, в последнее время становятся приезды Теодора.

— Знаю, что вы принимали участие в проектах «Платформы». Чем она стала для вас?

— Для меня эта история уникальна. Оживить и обустроить для исполнения площадку Винзавода — процесс колоссальной сложности. В оформлении, в звуке и в сценографии делались прекрасные вещи, которые создавались честно и ответственно. Все случаи, когда я принимал там участие как дирижер МАСМа, я вспоминаю с огромным удовольствием. В культурологическом смысле от этой идеи до сих пор расходятся волны.

— А непосредственно с Серебренниковым вы работали?

— Да. Я соприкасался с ним еще до «Платформы»: обсуждал тайминг и разные технические вещи в «Гамлет-машине», где я принимал участие вместе с МАСМом. Еще мы встречались на «Реквиеме» Сюмака — я был ассистентом Теодора, а спектакль делал Кирилл Серебренников.

— Не вызвало ли дело «Седьмой студии» страха в музыкантской среде?

— Нет. За всех я говорить не могу, но страх есть тогда, когда ты сделал что-то неправильное и боишься разоблачения. Есть тяжелые размышления о том, как это возможно и кому нужно. Начинаешь думать о каких-то конспирологических версиях. На деле «Кировлеса» было то же самое: ты говоришь «а», а тебе говорят, что это «бэ». Грустная история.

— Когда вас ждать в Москве?

— 13 марта я буду играть в театре Станиславского «Пахиту». Я — дирижер-постановщик этого балета, и в этом году он номинирован на «Золотую маску».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202435019 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202433099 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202435600 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202441038 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202441605 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202443964 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202444759 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202450414 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202449825 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202443801 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials