Литература

ЛитератураПарсифаль в Белом доме

Вера Чекрыгина на могиле Василия Чекрыгина. Мамонтовка, 1922© Фото из книги Елены Муриной и Василия Ракитина «Василий Николаевич Чекрыгин» (М., 2005)

Вера Чекрыгина на могиле Василия Чекрыгина. Мамонтовка, 1922© Фото из книги Елены Муриной и Василия Ракитина «Василий Николаевич Чекрыгин» (М., 2005)«Грядущие люди! / Кто вы? / Вот — я, / весь / боль и ушиб. / Вам завещаю я сад фруктовый / моей великой души» — маленький мальчик, который со своим вторым классом приехал отмечать «выпускной» на Дачу-музей Маяковского на Акуловой горе в городе Пушкино, серьезно и с ощутимым сочувствием к произносимому читает в большой белой комнате, свободной от всяких перегородок, когда-то разделявших это пространство, одно из ранних стихотворений Владимира Маяковского, похожее одновременно на его реквием «Во весь голос». Он, его одноклассники и тот человек, который несколько лет назад вернул дачу Маяковского из состояния сгоревшей развалины, — местный краевед и священник Андрей Дударев разговаривают о том, что значит быть современным и почему для этого не особенно важно, умер ты в 1930 году или окончил второй класс в 2021-м. Главное и единственно важное — не бояться действовать «непопулярно», удивляться и удивлять, идти вперед и знать, что это необъятное, невероятное будущее и есть твое самое личное на свете, твоя детская и взрослая родина. Я слушаю этот разговор, смотрю на людей и по сторонам и думаю о том, что над нами, через потолок, на втором, «служебном», этаже этой дачи-музея, находится еще один исключительно современный человек — художник и мыслитель русского авангарда Василий Чекрыгин (1897–1922). Его могилу, потерянную с 1930-х, отец Андрей нашел 5 мая этого года.

В прекрасном и бескрайнем, как само воображение и творчество Чекрыгина, альбоме-монографии Елены Муриной и Василия Ракитина «Василий Николаевич Чекрыгин» (RA, 2005) могила художника, погибшего 3 июня 1922 года под колесами пригородного поезда между станциями Пушкино и Мамонтовка, обозначена как находящаяся в Мамонтовке. Это неверно (равно как и указание на то, что теперь она покрыта водой Учинского водохранилища).

О. Андрей Дударев во дворе дачи-музея Маяковского© Анна Горская

О. Андрей Дударев во дворе дачи-музея Маяковского© Анна ГорскаяАндрей Дударев, родившийся и проживший в Пушкине всю жизнь, а последние пять лет вплотную занимающийся историей местных захоронений, хорошо знает, что в 1920-е годы в Мамонтовке никакого кладбища не было. Зато он с детства помнит небольшой лесной участок на западной окраине Пушкина с какими-то непонятными, но явно искусственными ямами. Местные говорили, что это могилы политзаключенных, строивших Учинское водохранилище, а самые отчаянные устраивали тут самовольные раскопки. «Сделать из черепа пепельницу — это тогда было мечтой многих мальчишек», — комментирует отец Андрей.

Еще не зная ничего о Чекрыгине, он в 2016 году с помощью архивных розысков, а также наложения старых и новых карт установил, что это остатки Боголюбского кладбища, которое с 1892 года было приписано к одноименной городской церкви, а в 1932-м оказалось стерто с лица земли. Все это выяснилось, когда Дударев начал искать могилу Михаила Шарикова, вначале просто известного пушкинского мецената, а затем и настоятеля Боголюбской церкви. Первое, что я слышу от него о Шарикове: «Он всякий раз занимал невыгодную, нестандартную позицию, позицию человека, у которого есть своя точка зрения, — вот что меня в нем привлекает». Так, священником Боголюбского храма Михаил Семенович, в юности окончивший семинарию, стал в 1921-м, самом трудном для церкви, году (он занял это место после того, как прежний настоятель ушел к «обновленцам»). Шариков пробыл в сане до самой своей смерти в 1929 году. Ее обстоятельства неизвестны, но его череп, когда Дударев все-таки нашел его захоронение, пришлось собирать из почти 20 осколков. «Лицо было раздроблено. Я предполагаю, что его просто убили», — говорит о. Андрей.

О. Андрей Дударев на Боголюбском кладбище© Анна Горская

О. Андрей Дударев на Боголюбском кладбище© Анна ГорскаяПока он искал посреди Пушкинского леса могилу Шарикова, он научился очень многому: орудовать поисковым щупом, помогающим определить, есть ли под тобой могила, внимательно «читать» и соотносить с современным ландшафтом старые кладбищенские фотографии, а еще так называемому методу наложения, когда изображение найденного черепа специальным образом накладывается на фотографию его предполагаемого владельца, что позволяет с точностью до 97% определить, тот ли это человек. Этому Дударева научил Сергей Никитин, известный эксперт-криминалист, разработавший соответствующую методику. Они встретились благодаря участию Никитина в комиссиях по расследованию обстоятельств гибели двух главных героев филолого-краеведческих штудий отца Андрея — Сергея Есенина и Владимира Маяковского (первоначально, берясь за восстановление дачи Маяковского на Акуловой горе, он задумывал ее в первую очередь как центр Серебряного века, причем посвященный главным образом Есенину, но потом «стало стыдно перед Маяковским»).

Кроме того, в ходе своих розысков Андрей Дударев познакомился с Анастасией Гачевой, филологом, одним из ключевых публикаторов и исследователей наследия Николая Федорова — философа победы над смертью и воскрешения, причем в масштабах не просто человечества и даже не только Земли, но и всей Вселенной. Как пишет, видит и чувствует этот первокосмист: «<…> труд человеческий не должен ограничиваться пределами Земли, тем более, что таких пределов, границ и не существует; Земля, можно сказать, открыта со всех сторон <…>» [1].

О. Андрей Дударев рядом с могилой Василия Чекрыгина© Анна Горская

О. Андрей Дударев рядом с могилой Василия Чекрыгина© Анна ГорскаяО своем знакомстве с Гачевой на рубеже 2017–2018 годов о. Андрей вспоминает так: «Начал понимать, что я занимаюсь по сути тем, о чем говорил Николай Федорович Федоров, но вне зависимости от его учения. Я как бы пришел к Федорову через то, чем он призывал заниматься». А еще раньше священник-краевед узнал, что в Пушкине жил и похоронен Василий Чекрыгин, художник-авангардист, друг Владимира Маяковского, Льва Жегина и Сергея Романовича и, как он сам себя называл, ученик и воспитанник Николая Федорова.

Ссылаясь равно на опыт древнерусских иконописцев и современных ему постимпрессионистов, Чекрыгин переживал плоскость холста, его красочную, формальную самоценность, а вернее, возникающую из этого новую образность как явление особой, равноправной всем и всему остальному формы жизни, или, лучше сказать, траектории жизни. Его живопись и графика были художественной лабораторией действительности, не делимой на творца и творение, на мысль и мир, не меряющейся и не затормаживающейся линейным, прямым, единоличным взглядом, а определяемой самим Чекрыгиным через формулы «бездны бытия», «высшего цветения», где «все встречается и сопрягается во взаимопроникновении и, сплетаясь и совмещаясь, образует живую ткань единого целого» [2]. Пришедшееся на самый финал его недолгой жизни обращение к федоровской «Философии общего дела» стало для Чекрыгина продолжением этого «невозможного» освободительного поиска. Соответствующий проект всеобщего трудового, а не дарового воскрешения был прочитан им прежде всего как замысел отказа от «господской», одинокой, задающей для всего строгие, конечные границы человеческой «вертикали» и перезапуска на ее месте совершенно другого, божественного по происхождению основания, не «единственного в абсолюте», а троичного, возвращающего и гарантирующего всему существующему и существовавшему — всеправное, бессмертное, бесконечно становящееся жительствование. Именно этим замыслом «бездонной», как он сам ее называет, эмансипации живых и мертвых, вещей и воображений определен чекрыгинский жизне- и космостроительный проект «Собора воскрешающего музея» с его планом «осуществления в самой действительности подлинного синтеза живых искусств, оживотворяющего и одухотворяющего не только живущее, но и жившее и созданное в образе» [3].

Движимый этим, по определению Елены Муриной, «стремлением преодолеть сковывающую эмпирику» [4], он с начала 1921-го и до 3 июня 1922 года создает сотни рисунков углем на тему «Воскрешение мертвых», где каждый персонаж ощутимо претендует «на вес» соучастника творимого «Собора». Одновременно Чекрыгин пишет письма Николаю Пунину и Михаилу Ларионову, пытаясь вовлечь также их и их круг (включая Пикассо, Дерена, Вламинка, Матисса, Делоне, Брака, Леже) в задуманное воскресительное событие.

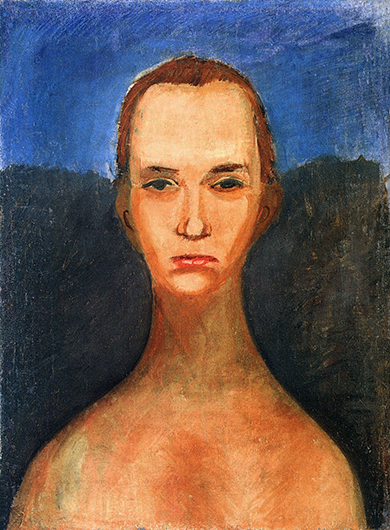

Василий Чекрыгин. Автопортрет. 1918© Государственная Третьяковская галерея

Василий Чекрыгин. Автопортрет. 1918© Государственная Третьяковская галереяПо предположению отца Андрея, в свою бытность в Пушкине тем же замыслом он вполне мог делиться и с Михаилом Шариковым, тогда уже настоятелем Боголюбского храма и притом «просвещенным человеком, не зашоренным фарисеем»:

— Видеть в Чекрыгине человека, который способен к формальному исполнению церковных предписаний — поста, молитвы, исповеди, — не стоит. А вот друзьями и взаимно интересными собеседниками Чекрыгин и Шариков могли быть. Я очень представляю их вместе. Шариков мог видеть в идеях Чекрыгина некую перспективу для развития православной церкви, перспективу ее перехода на какой-то принципиально новый уровень, связанный не с обновленчеством, а с углублением ее способности продуцировать новые символы, новые средства.

Этот «сюжет», связывающий воедино двух его любимых героев, о. Андрей строит исходя из того, что Чекрыгин, совсем недолго проживший в Пушкине, был тем не менее похоронен на центральной аллее Боголюбского кладбища, причем по соседству с участком самого Шарикова. Сейчас эта «аллея» — слабо заметная среди леса прогалина чуть в стороне от насыпной патрульной дороги Мосводоканала, ведущей к Учинскому водохранилищу. Однако бывшее кладбище уже пришло тут в движение, это место словно бы «мерцает», находится в промежутке между несколькими временами и ситуациями. Посреди зелени, кустов, мощных и молодых деревьев с лета 2018 года здесь устроен удивительно легкий, своей невесомостью похожий на самодельные, навечно запоминающиеся картонные и жестяные обелиски братских могил Великой Отечественной мемориал из четырех деревянных крестов и легкого заборчика, отмечающий место захоронения Михаила Шарикова и его семьи. Напротив, рядом с горой бурелома, прислонился найденный Дударевым кусок гранитного надгробия семьи Евдокии и Варфоломея Рабенек, других местных меценатов. А вот муравейник, огромное разветвившееся дерево и глубокий провал места захоронения Василия Чекрыгина. Ловлю тут еще один «сдвиг» — над этой разверзшейся могилой не горюешь, а радуешься.

По словам отца Андрея, он, уже глядя на фотографию могилы Чекрыгина из книги-альбома Муриной и Ракитина, узнал Боголюбское кладбище, вернее, его окрестности. Единственно — никак не мог определить точное расположение захоронения и очень боялся, что оно окажется под той самой патрульной дорогой. Дальше цитирую из блога Дударева в Фейсбуке, его запись от 17 мая 2021 года, объявляющую о находке: «“А знаете что, — заявил я на Лазареву субботу 24 апреля Чекрыгину, — если Вам, Василий Николаевич, это тоже важно, помогите!” 1 мая в Великую Субботу, очередной раз разглядывая могильное фото, обратил внимание на белое пятно слева. Не угол ли это шариковской ограды? 1 июля 2018 года на участке Шариковых был открыт воссоздавший изначальную обстановку мемориал. Бегу в лес и щупом нахожу в 9 метрах южнее Шарикова могилу, но, увы, маленькую, 165 сантиметров, лежащий в ней ростом не более 140. Жаль! Копать не стал. Пасху встретил среди могил XVI века в подвале звягинского дома — из головы не шел Чекрыгин. 4 мая осенило — ноги, их же отрезало! Что, если гроб соорудили коротким? С трудом дождавшись утра 5 мая, опрометью на Боголюбское кладбище к маленькой могиле. Наконец-то передо мной лобастый череп Чекрыгина и гроб длиной, как я и предполагал, сколоченный чуть ниже колен. Поперек на коленях отрезанные, с раздробленными голенями стопы».

Отец Андрей говорит, что весь его предыдущий поисковый, раскопный опыт нужен был ему именно затем, чтобы сейчас найти Василия Чекрыгина. Не из-за того, что он для будущего воскрешения чем-то важнее других, а потому, что это первый из «героев» Дударева, кто по-своему оказался заряжен общим с ним воскресительным, будущным воображением.

Василий Чекрыгин. Головы раба и лошади. 1920© Государственная Третьяковская галерея

Василий Чекрыгин. Головы раба и лошади. 1920© Государственная Третьяковская галереяМы сидим с о. Андреем на том самом втором, «служебном», этаже Дачи-музея Маяковского, превращенном им в «мастерскую человечьих воскрешений», как он сам ее называет, цитируя финал «Про это».

Перед нами на самодельном, накрытом белой простыней подиуме лежат костные останки Василия Чекрыгина, ожидающие научной, официальной экспертизы. Они бурые, коричневые, местами черные и притом блестят — это отражает солнечный свет силикон, которым Дударев, как заправский анатом, склеил все рассыпавшиеся кости и косточки рук, ног и позвоночника. Везде вокруг на полу, на разорванных черных мешках ровным слоем разложена земля, поднятая с уровня гроба: еще не до конца собрана правая рука Чекрыгина, не хватает нескольких косточек запястья, о. Андрей хочет просеять эту землю, чтобы их найти — «чтобы собрать руку как символ. Для художника это ведь очень ценно».

Кости запястья правой руки Василия Чекрыгина© Анна Горская

Кости запястья правой руки Василия Чекрыгина© Анна ГорскаяЯ смотрю на этот земляной слой и думаю о том, как много в нем других существ — человеческих и нечеловеческих, которые тоже ждут своей очереди, чтобы принять участие в «подлинном синтезе живых искусств»: ведь, как сказано у Федорова, «все вещество есть прах предков». Говорю об этом о. Андрею, он соглашается и рассказывает о других людях, когда-то похороненных под алтарями и в оградах здешних (да и не только) церквей и храмов и сейчас поднимаемых им из-под культурного и не очень культурного слоя — из-под гаражей, свалок, газонов, фундаментов разрушившихся домов.

Он почти по-набоковски описывает их кости: «светло-коричневого (медового) цвета». С радостью делится со мной неожиданным открытием: рассматривая череп Чекрыгина, он обнаружил, что один из его зубов мудрости так и остался в десне, не развернулся, а сейчас — через 100 лет — прекрасно виден вместе со всеми остальными (и так же, как они, он в отличном состоянии).

По контрасту с этим особым, родственным отношением к мертвым я вспоминаю о местных дачниках, которые исключительно критично относятся к идее восстановления вблизи их заборов Боголюбского кладбища. Еще вспоминаю, как осенью 2020 года в Питере с «Довлатовского дома» были спилены все таблички «Последнего адреса» — якобы с ними дом делается похож на кладбище. А восемь лет назад Комиссия по монументальному искусству Москвы не разрешила установить на Пречистенке горизонтальный памятный знак расстрелянным здесь Станиславу Маркелову и Анастасии Бабуровой. Скульптор Александр Цигаль придумал изобразить его в виде двух человеческих силуэтов, какие полиция очерчивает на месте преступления. Эта идея была отклонена с той формулировкой, что «город не должен превращаться в колумбарий».

Когда я сравниваю все это с Дударевым, его «мастерской человечьих воскрешений», мне приходит в голову, что я живьем наблюдаю одну из любимых теоретических коллизий Федорова и Чекрыгина: диспозицию птолемеевского и коперниковского мировоззрений, искусств. Первое локализует человека в бесконечной череде его собственных подобий, безопасных отражений его языка и ума, накрепко ограждая его от всего чужеродного и в первую очередь от вопроса о смерти. Второе, не скрывая перспективы нашего возможного небытия, одновременно распахивает рядом с нами и посреди нас огромный, невероятный, всевозможный и всеправный мир (в случае Федорова еще и требующий своего воскрешения).

О. Андрей Дударев на даче-музее Маяковского© Анна Горская

О. Андрей Дударев на даче-музее Маяковского© Анна ГорскаяВ этой связи меня больше всего занимали два вопроса. Первый: что это за инструмент наряду со щупом и методом наложения (и, наверное, важнее их), который помогает самому Андрею Дудареву «преодолевать сковывающую эмпирику». В ответ он рассказывает о том, как стал священником в самом начале 1990-х:

— Толчком к выбору жизненного пути стал опыт общения с умершей бабушкой, теткой моей мамы. Она для меня была очень близким человеком. Когда она умерла, я впервые пережил смерть как часть своей жизни. Когда мы приехали к бабушке уже после ее смерти, я нашел маленькую книжечку. Церковная какая-то книжка, я ее открыл и стал читать страничка за страничкой, страничка за страничкой. Я всю ее прочитал и ничего не понял. Как потом выяснилось, это был молитвослов. Я на неделю забыл об этом, а потом мне опять захотелось взять эту книжку и почитать. Потом уже я осознал, что это молитвы, что я таким образом обращаюсь к Богу. Я тогда вкусил Богообщения: когда ты обращаешься к Нему и Он тебе отвечает — не физически, а так же, как мне ответил Василий Николаевич. Ты чувствуешь, что тебе ответили, всем существом, и тебе это очень нравится. И ты чувствуешь себя в этом гармонично, а без этого просто не можешь. Ты без этого не можешь. Это и определило мой подход к решению духовных задач. Я обращался к Нему непосредственно — не к священнику, не к какому-то мудрому человеку, а к Нему, и Он мне отвечал, и я делал то, что считал нужным, то, что внушил Он мне. Поэтому очень часто то, что я делал, не соответствовало каким-то стандартам и моде, пониманию окружающих. У апостола Павла есть такой интересный момент: он пришел к Христу не через человека, а через Бога, вступив с ним в диалог. И потом, когда он пришел в Иерусалим после обращения своего (а он был гонителем христиан), он ни с кем не встречался из первых учеников, из апостолов, только через три года познакомился с Петром. Понимаете это дерзновение? Принять информацию из первых уст. Это дерзновение в христианстве мне кажется средством номер один. А у нас сегодня есть тенденция его вообще устранить. Мы ждем, что нам кто-то другой, кто-то из людей что-то скажет, чему-то нас научит.

Второй мой вопрос касался самого по себе «коперниковского» искусства общения Дударева с его героями, того, как он понимает их взаимные, не укладывающиеся в современную, человекоразмерную норму отношения.

— Ощущение такое, как будто ты прикоснулся к тем лицам, о которых ты думал, что они где-то далеко, а они близко. Тем, что я нашел и достал Чекрыгина, я доказал, что он был прав, что он не исчезнет, даже если его потеряют, он найдется, потому что он жив, и он действительно жив, об этом говорят все факты. Все те факты, которые я в последние недели предоставил.

Я чувствую, что это не я, а это он. Если я скажу, что это я нашел его, то я предам его.

Также и про Маяковского я не могу сказать, что я восстановил его дачу, что я наполняю творчество Маяковского жизнью, связывая его с современностью… Также и про Чекрыгина нельзя это сказать. Это они сами.

Я считаю, главное, что удалось Чекрыгину, — это то, что он сделал в последние недели для нас.

Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, есть жизнь, которая где-то продолжает бить ключом, несмотря на то что для нас это прошлое. Мы в этом настоящем моменте настолько увязли, что для нас прошлое умирает, а оно продолжает бить ключом. Оно не прошло. Оно не проходит.

Когда ты проникаешь через портал свободы, вот этого непосредственного общения с жизнью, когда ты проникаешь в эту иную форму, прошлое оказывается у тебя под рукой. Как будто ты — участник этого прошлого. Поиск останков является для меня этим порталом.

* * *

Мы спускаемся вниз, в публичное пространство Дачи-музея Маяковского. В ее парке, оформленном маленьким забором, на который современный пушкинский художник замечательно перенес автопортрет Чекрыгина и несколько пластических сюжетов из его «Воскрешения мертвых», резвятся второклассники. Родители готовят им пикник в беседке, украшенной копиями плакатов Окон РОСТа. Я осторожно расхаживаю по самой даче, между осколками надгробий XVI века и огромной витой рамой старинного храмового окна с прекрасными керамическими цветами-вставками — и то и другое Дударев недавно раскопал в соседнем Курове. Наверху лежит и «бьет ключом» Василий Чекрыгин.

Василий Чекрыгин. Композиция с ангелом. 1922. Из цикла «Воскрешение мертвых» (1921–1922)© Государственная Третьяковская галерея

Василий Чекрыгин. Композиция с ангелом. 1922. Из цикла «Воскрешение мертвых» (1921–1922)© Государственная Третьяковская галереяМы говорим с отцом Андреем, что это, наверное, и есть тот самый живой, воскрешающий музей Федорова и Чекрыгина с его главным орудием в виде памяти, которая работает как воображение, не отсылая к готовому, «тюремному» пайку-каталогу данного, а опрокидываясь в бесконечно расширяющуюся Вселенную, которая, как в обратной перспективе, смотрится бесконечностью глаз в бесконечность глаз.

Василий Чекрыгин. Автопортрет. 1918© Частное собрание

Василий Чекрыгин. Автопортрет. 1918© Частное собраниеЕе Федоров, видимо, и имел в виду, когда говорил, что «жить нужно не для себя, не для других, а со всеми и для всех». Кстати, Николай Федорович, чья могила также оказалась утеряна в 1930-е годы, со сносом кладбища Скорбященского монастыря в Москве, у Дударева следующий на очереди. Он говорит: «Я думаю, что найду могилу Федорова. Я уже определил локацию. Поздравлять пока не с чем. Но логика событий верная: найден Чекрыгин, будет найден и Федоров».

[1] Н.Ф. Федоров. Вопрос о братстве, или родстве… // Н.Ф. Федоров. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 1. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 250.

[2] В.Н. Чекрыгин. Доклад. 1920–1921 // Е. Мурина, В. Ракитин. Василий Николаевич Чекрыгин. — М.: RA, 2005. С. 203.

[3] Цит. по: Е. Мурина. Василий Николаевич Чекрыгин // Е. Мурина, В. Ракитин. Василий Николаевич Чекрыгин. — М.: RA, 2005. С. 39.

[4] Там же. С. 40.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине

7 февраля 20228956 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной

7 февраля 20229391 Литература

Литература Кино

КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы

4 февраля 20228921 Современная музыка

Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

4 февраля 20229048 Искусство

ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20228961