В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424564 В. Мидлер во время беседы с В. Дувакиным 2 декабря 1975 г.© М. Радзишевская

В. Мидлер во время беседы с В. Дувакиным 2 декабря 1975 г.© М. РадзишевскаяПроект «Устная история» при поддержке Фонда Михаила Прохорова продолжает оцифровывать и публиковать архивные и новые беседы с представителями науки и культуры XX века. 2 декабря 1975 года филолог, пионер устной истории в СССР Виктор Дувакин и его ученица Марина Радзишевская поговорили с одним из основателей МОСХа, художником Виктором Марковичем Мидлером (1888—1979), который с 1924 по 1929 год работал старшим хранителем отдела новейшей русской живописи Государственной Третьяковской галереи. Сегодня COLTA.RU публикует фрагменты воспоминаний Виктора Мидлера о мастерской Бурлюка, знакомстве с Маяковским и Кончаловским, музейной деятельности в Туркестане и Москве и о переговорах Луначарского с Бенуа и Коровиным. Полный текст беседы доступен на сайте «Устной истории».

Виктор Дмитриевич Дувакин: Виктор Маркович, мы перед вами виноваты, что так случилось, что…

Виктор Маркович Мидлер: Что я родился.

Марина Васильевна Радзишевская: Это мы не виноваты.

Дувакин (смеется): Нет. Что, когда я вас четыре почти года назад записывал, я тогда был абсолютно один, кустарь-одиночка, и так случилось, что ваша первая кассета погибла.

Мидлер: Ну ничего.

Дувакин: Вот я вам сейчас продемонстрировал аннотации всего, что у нас записано. Таким образом, наша сегодняшняя беседа будет хотя внешне продолжать, а по существу будет первой и второй, которые пропали. То есть я прошу вас рассказать о себе, с самого рождения начиная и примерно до конца двадцатых годов, когда уже вы стали работать в Третьяковской галерее, — это уже все записано.

Мидлер: Так, отлично.

Дувакин: Пожалуйста.

Мидлер: Хорошо. Начну с рождения. Я родился в городе Ямполе Каменец-Подольской губернии, ныне Винницкий район. Раньше называлась Каменец-Подольская губерния. Это городок на берегу Днестра. С одной стороны Днестра, там, где я родился, это еще Россия, а по ту сторону реки это уже Бессарабия. Река делит на две части. <...> Но Бессарабия была тогда еще российской.

Родители мои — потомственные портные. Это означает, что и дедушка был портным, и все семьи вокруг дедушки тоже были портными. Что я называю «все семьи»? Это значит дочери — было пять дочерей, они занимались портняжеством. Отец был единственный сын и тоже был портной. Он, когда женился, он женился на женщине, которая жила в Томашполе. Я родился, и через короткое время вместе с отцом переехали мы в Томашполь, и там уже всё, до почти взрослого уже состояния жил я в Томашполе. Это уже местечко — Томашполь. Ну, там две замечательные вещи были: отроги Карпат (Томашполь — это гористая местность с каменными отрогами и так далее) и польский костел. Почему я упоминаю о польском костеле? Потому что он был против нашего дома, и так как в детстве я был очень набожным евреем, то я все время детское — все время сопротивлялся костелу. Что называется «сопротивлялся»? Ну, вы представляете себе, служба в костеле — музыка и пение, и они доходили до меня. Я все время с этим боролся.

Дувакин: Слышны были в ваши окна?

Мидлер: Не окна, весь фасад наш выходил против костела.

Дувакин: Ну да, музыка и пение были слышны.

Мидлер: Музыка и… Почему я об этом вспоминаю? Потому что начались у меня тогда сознательное отношение к жизни и борьба двух религий. Вот поэтому я об этом говорю. Ну, затем это были годы, когда мне было уже 12—13 лет, я окончил городское училище в городе Ямполе, куда я ездил все годы, живя у дедушки, там учился, потому что в нашем местечке Томашполе не было школы, а была только церковно-приходская. Ну вот, окончил училище примерно тринадцати лет.

В.М. Мидлер, Н. Юхневич, А.М. Нюренберг, И.Е. Малик. Начало 1920-х гг. (Из архива семьи И.Е. Малика)

В.М. Мидлер, Н. Юхневич, А.М. Нюренберг, И.Е. Малик. Начало 1920-х гг. (Из архива семьи И.Е. Малика)Мидлер: В 1915 году была выставка в Москве «Мира искусства», <...> доход с этой выставки должен был пойти в пользу войны. И вот на этой выставке я познакомился с Бенуа. Он приезжал в Москву.

Дувакин: С Александром Бенуа?

Мидлер: С Александром Бенуа, да. И затем, по окончании этой выставки, происходили выставки «Бубнового валета», я познакомился тогда с Кончаловским <...> Ну, я его увидел, на меня большое впечатление произвела его внешность. <...> Это был колоссального роста мужчина, ну, это было нечто вроде Шаляпина… <...> И голос такой у него, симпатичный голос. Он там расхаживал, говорил, вероятно, я прислушивался и услышал, что его фамилия Кончаловский, так что я уже не как шпион ходил за ним, а просто меня интересовало, о чем он говорит и как говорит. Он тогда ни о какой политике не говорил, ни о какой войне не говорил и так далее.

Когда он освободился, я к нему подошел и говорю: «Я узнал, что ваша фамилия Кончаловский, что вы — художник и что вот эти картины — ваши. Я — большой поклонник вашего искусства, не только по этой выставке, но следил за другими выставками, которые я знаю, и я очень хотел бы у вас узнать: не продадите ли вы вот эту картину “Скрипач”?»

Он говорит: «Мы пишем для того, чтобы купили, так что, если вы можете купить, я могу вам продать» — так он, вполголоса. «Ну а как это, скажите, это слишком большая цена для меня. Я, — говорю, — очень ограничен в этом отношении». — «Ну тогда не о чем говорить, потому что я вижу по вас, что вы вряд ли сможете приобрести».

Я говорю: «Но мне очень нравится ваша картина, эта вещь, — все картины, а в особенности вот этот “Скрипач”». Он говорит: «Что я могу сделать? Я не могу вам ни подарить, ни… Это для меня самого очень ценная картина. Я могу вам только обещать: если ее будут репродуцировать, я вам обещаю, что я вам такую репродукцию дам. Запишите мой домашний адрес. Я вам разрешаю время от времени заходить ко мне, знакомиться с моими работами, и так будем поддерживать знакомство друг с другом».

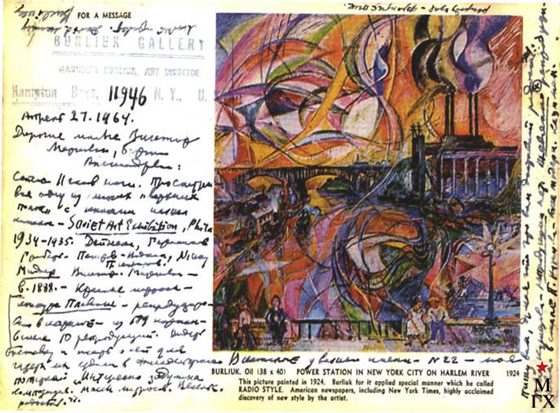

Письмо Д. Бурлюка В. Мидлеру

Письмо Д. Бурлюка В. МидлеруМидлер: Может быть, это было не в доме, может, это была мастерская у него, так что я теперь затрудняюсь точно сказать, где я с ним встречался. И туда приходил Маяковский. Ну, Маяковский приходил к нему как к своему другу. Он же считал его своим учителем, Бурлюка.

Дувакин: Да-да, это известно.

Мидлер: Считал своим учителем. Ну, в какой области он мог считать его учителем, я не представляю себе, но я только знаю, что в области поэзии вряд ли. <...> В области живописи он мог его знакомить, скорее, с западным искусством, которое Бурлюк больше знал, чем Маяковский.

Дувакин: Конечно.

Мидлер: Вот-вот. И, зная хорошо западное искусство, он, может быть, Маяковского ввел (или вводил) в понимание и работу в духе западного искусства и в отрицание искусства того времени, русского искусства. В этом плане у них были частые беседы, частые разговоры. Может быть, не длительные беседы, а так — фразами, воспоминаниями: «на выставке такой…», «на выставке такой…» Скажем, выставки Союза русских художников были в 1910-х годах. Я вам рассказывал о выставке «Мира искусства», которая была в 1915 году в Москве, были «бубнововалетчики». И вот на этой почве часто бывали у них беседы, а я был слушателем, я еще не мог был собеседником в этой области. <...>

Говорил больше Бурлюк. Маяковский отдельные фразы отпускал, очень острые, категорические фразы, но чтобы он так длительно рассуждал — нет. Может быть, потому, что он считал в этой области Бурлюка более опытным, чем себя, но, во всяком случае, он менее подробно разговаривал об этом. Маяковский… Я немножечко, скажу, побаивался Маяковского даже. Почему? Потому что я встречал его как слушатель в Политехническом музее — его доклады, его выступления.

Дувакин: Но это уже потом, после революции.

Мидлер: Ну да. Но вместе с тем я знал его как человека в желтой кофте и человека, очень резко отзывавшегося о людях, которые ему были неприятны. Его резкость заключалась в шутке такой, которая могла очень сильно действовать в плохом смысле на человека. Я поэтому немножко побаивался. Но, к моему удивлению, он подходил ко мне, присаживался так, расспрашивал меня, откуда я, как я, где учился и всё, но никогда никаких шуток в мою сторону или каких-либо таких фраз, которые могли бы задеть…<...> острот — не отпускал. Поэтому я очень тепло себя чувствовал в том смысле, что мне было приятно, что Маяковского боятся, с Маяковским трудно разговаривать, он может каждую фразу, каждую мысль так повернуть, что это станет очень резко в отношении того, который рассказывал или читал, а тут он ко мне подходит очень просто. Собственно, это и не было подходом. Представьте себе: в комнате Бурлюка мы сидим, он ходит по комнате, подходит ко мне, садится рядом, расспрашивает.

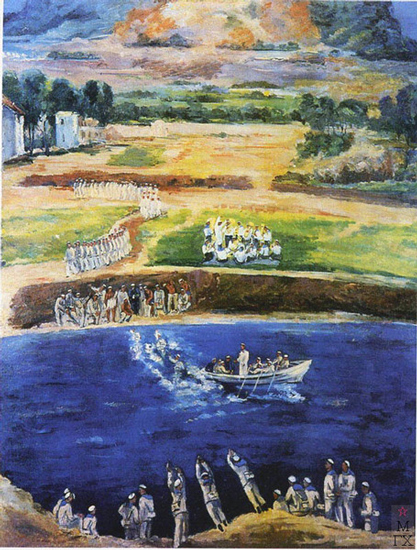

В. Мидлер. Учебное плавание. 1933

В. Мидлер. Учебное плавание. 1933Мидлер: Теперь о Бенуа. С Бенуа я был давно знаком, до революции я познакомился с ним и [общался] в начале революции. В начале революции, я рассказывал, я был много раз в Ленинграде. А был я много раз потому, что я был заместителем председателя по охране и реставрации самаркандских памятников. Я не знаю, рассказывал я вам об этом или нет?

Дувакин: Самаркандских памятников? Не помню. Что вы были в должности хранителя Третьяковской галереи — это я знаю.

Мидлер: Это было после. А это я был в 1920 году. В 1920 году, по возвращении из Одессы, с [Амшеем] Нюренбергом вместе мы вернулись — когда пришла новая, советская, власть, мы могли вернуться в Москву.

И вот я получил назначение от Штеренберга и от… ой! Фамилию нельзя назвать. От отдела по делам музеев… Можно так, чтобы это не попало? Можно?

Дувакин: Заведовала, по-моему, отделом музеев Ольга Давидовна Каменева?

Мидлер: Нет. Заведовала Троцкая.

Дувакин: Ну вот. А Ольга Давидовна Каменева была родной сестрой Троцкого.

Мидлер: Ах, эта Каменева — родная сестра Троцкого? Это я не знал.

Дувакин: Родная сестра Троцкого вышла замуж за Каменева.

Мидлер: Но заведовала отделом по делам музеев Наталья Ивановна Троцкая. Штеренберг меня послал в качестве работника в Туркестан, не то что в определенный город, Ташкент, Самарканд, c такой [задачей] — я вам могу показать мандат, огромнейший мандат, — чтобы я организовал отдел изобразительных искусств по району, по Туркестану, со всеми студиями, со всеми школами и так далее, очень подробно. Есть у меня такой документ, остался. А отдел по делам музеев параллельно с этим — чтобы я по отделу музеев там работал тоже.

По отделу музеев и реставрации памятников — я не знаю, почему мне там так обрадовались. Меня сделали заместителем председателя по отделу изо, так как он был партийный человек, директор, местный работник, и то же самое по охране памятников — тоже местный партиец, а меня заместителем как раз его. Так вот, будучи заместителем по охране и реставрации памятников, я каждые три-четыре месяца приезжал в Москву и делал доклады в отделе по делам музеев о том, в каком состоянии памятники и что предпринимается в этом отношении. <...>

И я договорился в отделе по делам музеев о том, что надо создать группу работников из Москвы и из Ленинграда, чтобы они приехали туда, в Самарканд, и организовали работу по реставрации минарета Улугбека, так как он стоял в таком состоянии, как в Пизе, чтобы организовать такую комиссию и такую работу.

Дувакин: Чтобы минарет этот не рухнул?

Мидлер: Да, чтобы выпрямить его. Или, как вы правильно сказали, вернуть в русло. Для этого мне приходилось ездить и в Москву, и в Ленинград. Почему в Ленинград? Потому что в эту работу надо было включить Центральную академию наук, которая тогда была в Ленинграде, в 1920 году.

Дувакин: Еще в Петрограде.

Мидлер: Да, или в Петрограде. И я связался с Ольденбургом, секретарем Академии наук, и по части востоковедения с Бартольдом, который считался тогда величайшим знатоком-востоковедом. <...>

И вот я одновременно делал доклады по работе музеев, по делам искусств и Ольденбургу, и Бартольду. Они помогли организовать такую комиссию из 25—30 архитекторов и работников с ними, и они приехали туда и остановились в Самарканде, связались с местными властями и начали работать по организации реставрации памятников. Таким образом, я часто бывал в Петрограде и в Москве. И вот я, бывая у них, бывал и у Бенуа тоже. Потому что и отдел по делам музеев… Там и музей в Ташкенте был тоже, я и ему рассказывал об этом, словом, мы были связаны с ним.

Я договорился в отделе по делам музеев о том, что надо создать группу работников из Москвы и из Ленинграда, чтобы они приехали в Самарканд и организовали работу по реставрации минарета Улугбека, так как он стоял в таком состоянии, как в Пизе.

Мидлер: Это было в начале революции. А затем, уже во время работы в Третьяковской галерее — а я стал работать в 1923 году, потому что я 1920, 1921, 1922 — до весны 1923-го работал по самаркандским и ташкентским делам этим… Три года с чем-то работал там. Когда я работал в Третьяковской галерее при Грабаре и Эфросе, Машковце и других, Щекотове, меня… Я вернулся из Ташкента, сказал, что я больше не могу там жить: три года в этой температуре, мне стало уже трудно, я хотел уехать оттуда и вернуться в Москву.

И меня тогда отправили в Третьяковскую галерею в качестве научного работника Третьяковской галереи. Я как раз просился не туда. Я хотел в Музей западного искусства, но почему-то нашли лучше, чтобы я пошел в Третьяковскую галерею. Ну, очевидно, считали, что я неплохо знаю русское искусство, не скажу больше, и что я могу быть полезным там, и, кроме того, я был самым молодым среди работников там, в Третьяковской галерее.

Ну и вот, когда я стал работать там, меня назначили заведующим отделом современного русского искусства. Такой был чин у меня. А отдел современного русского искусства начинался от Нестерова до наших дней: тут и Васнецовы, и Союз русских художников, Серов, Коровин, «Мир искусства» и прочее — все это было в этом отделе. Так меня предупреждает Грабарь. Как-то в первые дни — в первый день, второй — на столе в кабинете Третьяковской галереи были разложены рисунки; я могу назвать вам даже автора рисунков этих — Бруни. Знаете такого художника?

Дувакин: Знаю. Лев Бруни.

Мидлер: Лев Александрович, да. Вопрос шел о приобретении этих рисунков. Ну, вот идет разговор, обсуждение между собой. Тут и Эфрос участвует, и Грабарь участвует, Щекотов, Машковец, и я уже как новый заведующий. Слушаю: они очень хвалят, очень любят, а я почему-то очень так криво — не то что усмехнулся, так повел головой, а Грабарь обратил внимание на это и говорит мне: «Виктор Маркович, я чувствую, что вам это не очень подходит, не нравится». Я говорю: «Да, мне не очень нравится, но я не возражаю. Я возражать еще пока не имею права: я — слишком молодой работник у вас».

Тогда Грабарь — это я неофициально говорю, может быть, так — Грабарь говорит: «Если вы хотите работать с нами в Третьяковской галерее, научитесь любить искусство всех видов, которое у нас имеется, всех наших времен, которые представлены, и всех отдельных художников по их качеству и следите за тем, как они растут в качестве, любя, а не критикуя, не будучи партийным художником. Не в смысле политически партийным, а в смысле художественно-партийным. Только в таких условиях мы с вами сможем работать и вы с нами сможете работать. Если вы будете партийным…» А я — почему я так криво — потому что я уже был близок к Пикассо, к кубистам, поэтому я так отнесся к тем рисункам. «…Так вот, если вы будете партийным художником, вы не сможете с нами работать».

Ну, я учел это, и, как видите, я перестал быть партийным, иначе я не проработал бы шесть лет в Третьяковской галерее, ведая этим отделом. Если уж говорить о Третьяковской галерее (я уж коротко скажу) — это не только знать значение каждой картины каждого художника, но и устраивать, переустраивать залы так, как в моем понимании они должны быть устроены.

Я хотел в Музей западного искусства, но почему-то нашли лучше, чтобы я пошел в Третьяковскую галерею.

Я, например, позволил себе через год-полтора после того, как я поступил, вновь, заново устроить три зала в Третьяковской галерее: отдельный зал Врубелю, отдельный зал Серову и отдельный зал Коровину. Они были рядом, так как они вместе учились в академии художественной и вместе были работниками молодыми как художники, — и оценили все эти наши, Грабарь и другие, что было хорошо сделано.

Также я делал просмотр выставки «Голубой розы». <...> Ну и отдельных художников. В частности, я делал выставки Павла Кузнецова, Фалька, Юона и Шевченко. И это, должен вам сказать, было устроено в Третьяковской галерее мною, это мое предложение, это моя работа была, в то время когда АХРР была враждебно настроена по отношению к этим художникам и вообще ко всем этим течениям. Вы знаете, АХРР ведь тогда господствовала. Ну а в Третьяковской галерее устроить выставку Фалька! Устроить выставку Павла Кузнецова, Шевченки — это была такая ересь, что за это надо было казнить меня.

Но казнить не могли и не смогли воспретить… И я устроил. И вот у меня сохранился каталог Павла Кузнецова со статьями. Там есть четыре статьи при этом каталоге: статья Луначарского, статья Бакушинского, статья… я не помню фамилию его, я вам покажу, в то время он был красным профессором, это было уже в 1925 или в 1926 году — и моя статья. Четыре статьи есть там. <...>

В это время шла работа по выяснению основ переустройства Третьяковской галереи в смысле экспозиции, не здания, а экспозиции. Участвовал в этом Грабарь, участвовали и многие искусствоведы московские, и, в частности, каждый раз приезжал на заседание из Ленинграда (или из Петрограда) Нерадовский, директор Русского музея тогда, и приезжал Бенуа. Они участвовали в беседах по поводу реорганизации экспозиции Третьяковской галереи. Это почти что каждый месяц, если не каждые три-четыре недели. Ну, естественно, что я участвовал вместе с ними, поскольку я был заведующим отделом. И вот отсюда было мое уже близкое знакомство с Бенуа, поскольку он приезжал каждый раз, — кроме старого знакомства.

А. Нюренберг, В. Мидлер, Р. Фальк, Н. Нариманов, А. Рыбников

А. Нюренберг, В. Мидлер, Р. Фальк, Н. Нариманов, А. РыбниковМидлер: Луначарский знал <...>, что Бенуа приезжает и бывает в Третьяковской галерее, а меня он знал по работе в Третьяковской галерее, иначе он бы не участвовал в том, чтобы мне дали командировку в Париж, во Францию и Германию. <...>

[Бенуа] уехал на год раньше, чем я. Он уехал с семьей в 1926 году, а я уехал в 1927 году в Париж. Мотив поездки его в Париж он мне рассказал, уже будучи в Париже, тут я не знал. А мотив того, чтобы ему разрешили с семьей поехать в Париж, был вот какой — что в Лувре открылись какие-то замурованные два-три зала, о которых не знали до этого времени. И вот как-то наткнулись на них, вскрыли их, и вот его пригласили участвовать в качестве знатока искусства, чтобы разобраться в тех материалах, которые были найдены в этих залах. Так он мне рассказывал. Поэтому ему разрешили уехать, так как такая работа не делается в две-три недели, а требуется длительное время, разрешили ему вместе с семьей уехать. Но он уехал на целый год, и уже чувствовалось, что он не возвращается обратно в Россию.

Поэтому Луначарский предложил мне поговорить с ним от его имени, что он просит его вернуться и возвращает ему следующее. Бенуа был директором Эрмитажа по живописному отделу. Весь живописный отдел Эрмитажа был под его директорской работой. Ну, скульптура — был другой директор, сейчас это не так важно. Значит, он ему возвращает звание директора живописного отдела. Возвращает ему все его владения, какие есть. Ну, что еще? Вот главное — и то, и другое. И считает, что нужно, чтобы он приехал.

Бенуа на это ответил вот как: «Спросите у Анатолия Васильевича, может ли он следующее сделать для меня. То, что он мне возвратит все мое имущество, все конфискованные картины мои, и мебель, и владения, — это один вопрос. Ну, директорство — это тоже. А вот может ли он мне вот это вернуть, а именно: вы знаете, что я уже выпустил…» — я не помню точно число, то ли 32, то ли 28 выпусков «Истории живописи всех времен и народов» (у меня есть как раз эта «История живописи всех времен и народов»). «Я должен продолжить эту работу, потому что она не закончена.

Что мне для этого нужно? Мне для этого нужно следующее. Мне для этого нужны командировки в разные страны, которые у меня не обработаны. Я должен быть в этих странах, изучить все музейные коллекции и частные коллекции этих стран. Для этого я должен там прожить некоторое время, месяцев пять-шесть в каждом месте или, может быть, меньше — это будет зависеть от страны. В частности — ну, представьте себе, что я бы захотел вновь поехать в Испанию». (Испания не была тогда еще связана ни консульством, ни посольством с Советским Союзом.)

«Разрешат ли мне? Предположим, что разрешат. Значит, мне нужно, чтобы, когда я сделаю заявку, меня не задерживали, чтобы мне разрешили поехать. Это первое. Второе. Чтобы мне разрешили пробыть там столько времени, сколько мне нужно для этой работы. Третье. Мне нужна валюта, потому что жить там на мое жалованье, которое я получу в Ленинграде, — это для семьи оставлю я. А мне там нужна валюта. Значит, мне должны дать валюту. Четвертое — мне нужно, чтобы каждая поездка была без задержки со стороны наших властей».

Дувакин: Он уже испытал это, да?

Мидлер: Он знает это дело, да. «И, наконец, пятое, — он говорит, — то, что я считаю безнадежным, — это вот что. Вы же знаете, Виктор Маркович, какая у нас полиграфическая база в 1927 году была. Ну, вы знаете, какое издание было Кнебелем сделано. Я могу показать вам. Там и репродукции, и бумага, и печать — это же первоклассное издание. Могу ли я позволить себе дальнейшую работу печатать на той бумаге и те репродукции, которые мне могут сделать в 1927 году в России? Если Анатолий Васильевич может мне пообещать, что будут найдены такие полиграфические базы здесь или на Западе для печатания, для продолжения, я возвращаюсь немедленно в Советский Союз». Вот эти условия он поставил.

И когда я рассказал об этом Анатолию Васильевичу — а Луначарский как раз в это время приехал в Париж… <...> Он развел руками и говорит: «Увы! Это я обещать не могу». <…>

Но вместе с тем через несколько дней я получаю письмецо от Луначарского, он мне прислал там, в Париже, письмецо, что… И оно сохранилось у меня. Я могу вам его показать. (Мидлер протягивает Дувакину письмо Луначарского.)

Дувакин: Вот это письмо Луначарского. Я его прочитаю прямо. «Дорогой товарищ Мидлер! Я нахожу вполне целесообразным пребывание ваше в Париже еще месяца на два с тем, чтобы вы держали в курсе всего, что будет происходить здесь в отношении организации французской выставки в Москве. Причем прошу вас уведомлять меня обо всем важном и держать контакт с товарищем Беседовским. Жму руку. А. Луначарский».

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424564 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202423045 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202426008 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202432002 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202432570 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202435179 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202435906 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202441460 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202441151 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202436901 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials