В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426991 Георгий Гурьянов, Пакита и Игорь Веричев у Гурьянова на фоне его картины. 1987© Paquita Escofet Miro

Георгий Гурьянов, Пакита и Игорь Веричев у Гурьянова на фоне его картины. 1987© Paquita Escofet MiroОна приехала в Советский Союз в самом начале восьмидесятых, присутствовала на записях первых альбомов группы «Кино» и собрала коллекцию живописи неофициальных художников, часть которой вошла в коллекцию Центра Помпиду. О том, как это произошло, почему ее не упоминает Джоанна Стингрей и почему она пока не написала книгу воспоминаний, Пакита Эскофе Миро рассказала владельцу книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив) Евгению Когану.

— Вообще-то я хотела стать филологом. И еще с детства у меня была мечта… У меня дедушка — каталонец и, наверное, коммунист, так что с детства я мечтала оказаться в СССР, но не как турист, не случайным человеком: я хотела понимать, что там происходит долгие годы после смерти Сталина. В юности я придерживалась левых взглядов, придерживаюсь их до сих пор, но ведь Сталин — это не левые взгляды. Во времена моей молодости большая часть французских интеллектуалов заблуждалась, считая, что Советский Союз — это пример того, как должно быть. И мне, конечно, тоже так казалось, как и членам моей семьи. Но, поступив в университет, я стала интересоваться уже серьезно, и у меня открылись глаза на многое. Я училась в Париже на факультете иностранных языков, выбрав английский, русский и арабский, — правда, арабский я после окончания обучения быстро забыла.

Зато русский язык стал для меня мощным способом идти вперед, к своей цели. Я читала русскую литературу, изучала Маяковского, Бурлюка, а Лесков и староверы были темой моей диссертации — сегодня я не очень понимаю, как можно было такую серьезную тему дать студентке, которая ни разу не была в России. Я читала Лескова, но не понимала и половины того, что он писал.

А на пятый год обучения я получила стипендию и поехала из Парижа в Москву. Я приехала, влюбилась, вышла замуж за русского человека, который только-только окончил истфак в Москве, и очень быстро поняла, что хочу остаться.

— Вот так просто?

— По стипендии у меня были полгода московского обучения, общежитие на шестнадцатом этаже, меня сразу съели клопы, это было невыносимо. Но я влюбилась, мы быстро поженились, мои родители сошли с ума: как я могу выходить замуж за человека, с которым совсем недавно познакомилась! А у нас не было выбора — или мы поженимся, или больше никогда не увидимся, такое было время. Я приехала в 1979 году, и мы поженились в марте 1980-го.

Мой муж с юности увлекался детской литературой двадцатых годов с иллюстрациями Малевича, Родченко: это у него от дедушки была любовь ко всему, что связано с двадцатыми. Он любил ходить по комиссионным магазинам, когда это было немодно и доступно, и покупал там настоящие сокровища. А я очень быстро нашла работу в посольстве Франции, что удивительно: застой, железный занавес, у меня русский муж, а меня взяли. У меня была роскошная зарплата — самая низкая во всем посольстве, но для СССР это было несметное богатство: скажем, отец моего мужа был доцентом университета, он получал двести рублей в месяц, и это было великолепно, а мне платили несколько тысяч!

Через какое-то время я стала понимать, что то, чем занимается мой муж, мне очень интересно, тем более я тоже увлекалась русским авангардом, но мне хотелось увидеть реальность, живых людей нашего поколения. Муж говорил мне: в России есть целая общность людей, которые занимаются искусством и не следуют официальному соцреализму, давай я тебя с ними познакомлю. Но так получилось, что я не нашла с этими людьми общего языка. Помню, что, когда мы приехали к ним, это были мрачные мастерские, не те, которые давали официальным художникам или даже Кабакову. Художники совсем уже зрелого возраста смотрели на меня как на шпионку, было дискомфортно, и то, что мне показывали, было очень далеко от моих представлений о современном искусстве — довольно мрачные темы, земляные тона: мне не дано было это понять. Спустя примерно три года мы с мужем осознали, что наши отношения не складываются, и как раз тогда ко мне пришел очень странный молодой человек — Сергей Бугаев (Африка) из Питера.

На дне рождения Виктора Цоя в Ленинграде. 1987© Paquita Escofet Miro

На дне рождения Виктора Цоя в Ленинграде. 1987© Paquita Escofet Miro— Откуда он про вас узнал?

— Не знаю, откуда-то услышал, что есть сумасшедшая иностранка, которая интересуется неофициальным искусством. 1984 год, мы с французской тусовкой были в каком-то ресторане для иностранцев, и один из официантов мне сказал: «Мадам, какой-то молодой человек хочет с вами поговорить». Бугаев ждал меня в холле гостиницы. К моему удивлению, я увидела совсем молодого парня, весьма симпатичного, веселого, который мне сказал одну фразу: «Пакита, я — человек, который покажет вам все, что вам нужно увидеть. Приезжайте в Питер, я вас познакомлю не только с миром живописи, но и с миром музыки, с миром театра — у нас в Питере происходит тотальное искусство».

Мне было дико интересно, я быстро поехала туда и стала проводить там каждый уикенд. И мы действительно с утра до утра передвигались из мастерской в мастерскую и из котельной в котельную. В это время я познакомилась с Цоем и Каспаряном, проводила очень много времени в квартире у Гурьянова, где они пытались что-то записывать, была в квартире у Гребенщикова, толком не зная, кто он. Это были бесконечные открытия — людей и произведений. Еще во Франции я была знакома с figuration libre (свободной фигуративностью), очень интересной волной иногда грубого самовыражения, но то, что производил, например, Котельников, такой жесткий экспрессионизм, мне пока еще было не дано понять.

Африка говорил: «Купи все, что предлагают». А предлагали много и дешево — для них это был доход среднего человека, а для меня это было не так много. Я каждый раз уезжала в Москву на поезде с десятком картин под мышкой. Но тогда я еще совершенно не понимала, что собираю коллекцию, — и не понимала, что за коллекцию я собираю. Я тусовалась, мне было весело, было приятно жить среди этих людей, потому что я ощущала художественный процесс. Я, конечно, не принимала в нем участия, как потом Стингрей, — я была зрителем. Но ребята стали заказывать через меня пластинки — всяких Cocteau Twins, английскую «новую волну», шмотки, туфли; я от и до одевала Гурьянова, Африку, покупала в «Березке» для всех сигареты, спиртные напитки. Это была моя манера благодарить их за удовольствие, которое мне тогда дарили.

— А как вы тогда к ним относились — как к новым варварам, которые придут и сметут все на своем пути, как футуристы в двадцатые годы? Вы понимали, что это новое искусство, или для вас тогда это, скорее, было цирком?

— В самом начале для меня это было и цирком, и зоопарком, и я в нем сама была добровольной обезьянкой. Я как будто прилетела на иную планету удивительной свободы. Но это были мои друзья, это была любовь. У меня были близкие отношения с этими людьми, с некоторыми — более чем близкие; лет через двадцать я, наверное, напишу воспоминания. В общем, на тот момент я поняла, что мне необходимо жить среди этих людей и их произведений, пусть и внутри закрытой страны. Мне было важно знать, что эти картины есть, что они висят на всех моих стенах или спрятаны под кроватью, — я даже могла на них не смотреть, но мне было важно, что они есть.

Когда отношения с первым мужем стали очень непростыми, я уехала во Францию с чемоданом, ребенком и несколькими сотнями произведений — иногда это были рисунки на скатерти, на бумаге, что угодно, я все сохраняла. Примерно тогда же у меня появилось несколько вещей из Москвы; опять же Африка был мостиком между Питером и Москвой, через него я познакомилась с «романтическими концептуалистами», с Сергеем Ануфриевым, с Никитой Алексеевым, с будущими членами группы «Медицинская герменевтика», с Гошей Острецовым и другими художниками, которые стали моими друзьями. Но я поняла, что собираю коллекцию искусства, только тогда, когда началась перестройка. Когда в Москве проходил первый аукцион «Сотбис», я смотрела на список художников, которые участвовали в нем, и понимала, что процентов восемьдесят из них уже есть в моей коллекции, а тех, кого нет, я хотела приобрести. Я тогда уже работала во Франции, но почти каждый месяц приезжала по делам в Москву и Питер, ездила по всему Союзу, дней десять проводила там, меня ждали, и я активно продолжала покупать работы.

На выставке Георгия Литичевского. 2013© Paquita Escofet Miro

На выставке Георгия Литичевского. 2013© Paquita Escofet Miro— У вас много работ со всего Союза, но больше всего времени вы проводили в Питере. Ленинградское искусство отличается от, например, московского?

— Очень отличается! В моей коллекции три полюса — Питер, Москва и Тбилиси. Я быстро поняла, что это стоит собирать, потому что это разные языки, разные философские подходы, разные, но неизменно потрясающие люди.

Что касается Питера — они дикие, и я любила эту их дикость, эту свободу, которая до сих пор сохранилась. Например, Олег Котельников — он же совершенно не изменился! Или, скажем, Инал Савченков, который еще в 1984 году приехал из Новороссийска, или Андрей Крисанов, к сожалению, недавно ушедший, — все эти люди были моими близкими друзьями, и я обожала то, что они делали, их свободу, их резкость.

У меня очень странное качество для коллекционера — я больше ценю человека, чем его работу. Если работа плоха, но ее написал хороший человек — она все равно моя. А очень хорошая работа человека, взгляды которого мне противны, — у меня нет желания ее покупать. Поэтому с моей коллекцией у меня нет разногласий, и, даже если работы не все великие, они все равно часть моей личной истории, это намного важнее. Понимаете, в Париже я работала с девяти утра до шести вечера, занималась ребенком, у меня была строгая семейная жизнь, я не тусовалась ночами, зато в России ночами я была среди этих изумительных личностей, и мы продолжали ту нашу жизнь, которая была до моего отъезда.

— А как на это реагировали ваши французские родственники?

— Меня в семье всегда считали человеком, непохожим на других: взять хотя бы выбор русского и арабского языков. Но с этим смирились. Что касается искусства… Я ведь и в Париже много общалась с людьми, которые знали что-то о том, что происходит в России, глубоко интересовались Советским Союзом. Например, в 1991 году один из моих приятелей детства, искусствовед, узнав, сколько у меня картин, предложил переговорить с директором музея в Анже, где я когда-то начинала заниматься русским языком.

Представители музея ко мне пришли и сказали, что сделают огромную выставку «Москва — Ленинград — Тбилиси» на деньги регионального фонда искусства. Они выделили деньги на оформление ста двадцати работ (и немаленьких работ), издали каталог, организовали прессу. На открытие приехало несколько сотен людей — это очень много для такого города, — и премьера фильма Альмодовара «Высокие каблуки» проходила среди картин из моей коллекции. И вот как раз тогда я поняла, что я — коллекционер. Я поняла, что у меня великолепная коллекция, которая отражает жизнь, но ей не хватает структуры. А структуру, мне казалось, могли создать художники типа Кабакова, Немухина и так далее.

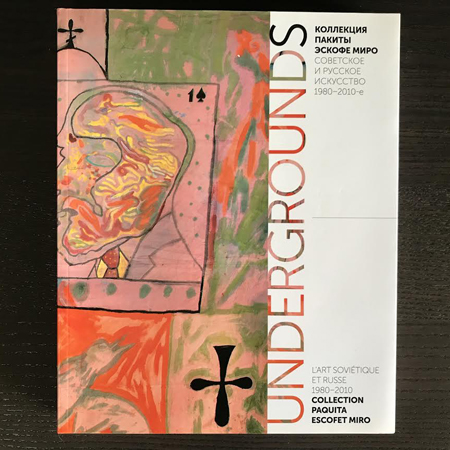

Undergrounds. Коллекция Пакиты Эскофе Миро. Советское и русское искусство:

Undergrounds. Коллекция Пакиты Эскофе Миро. Советское и русское искусство: Мне удалось приобрести коллекцию у бывших французских дипломатов, которые это все получили в подарок от разных людей и откровенно мне говорили: «Пакита, это не наше». Деньги для меня были немаленькими, я выплачивала года четыре и понемногу забирала работы. Тогда я приобрела рисунки Кабакова, Булатова, Васильева, фотографии Инфанте — шикарные вещи художников, которые были для меня другим поколением, другой историей.

То есть я бывала на их выставках, но мне было неудобно к ним подходить и спрашивать, сколько стоят их картины. Мне не нужно было задавать такие вопросы Африке, потому что он сам говорил: это стоит столько-то, есть деньги — плати. Мне так было комфортнее, потому что всегда сложно говорить о деньгах. Но я быстро поняла, что все-таки надо собирать то, что я люблю, работы людей, которые мне близки, и в коллекции прибавился еще десяток художников. Если мою коллекцию изучать серьезно, то окажется, что все художники друг друга знают. Больше ста имен, но они не только друг друга знают — они дружили, вместе выставлялись и так далее, знакомили меня друг с другом.

Был момент, когда я сама захотела приобретать произведения и знакомиться с художниками, которые меня держали в стороне. Это были московские концептуалисты, в том числе Вадим Захаров, Юрий Альберт: они меня видели, но, в отличие от питерских, не особенно хотели входить в контакт. Мне удалось с ними познакомиться, и началась настоящая любовь — Костя Звездочетов и прочие: они поняли, что я неплохой человек, реально люблю то, что они делают, и стараюсь это понимать. Но, даже когда я собирала их, «холодных» московских концептуалистов, мне всегда попадались работы веселые — для меня юмор отстраненности от реальности очень важен. Я смотрю на мои работы и про многие помню, что происходило вокруг, они продолжают меня веселить, я помню приобретение каждой картины.

— Вы и сейчас продолжаете покупать работы?

— Да, все время. Я сумасшедшая, в моем возрасте уже пора думать о том, что делать с коллекцией, но я продолжаю ее собирать. Меня немного успокаивает, что одна из моих дочерей, дочь Константина Латышева из арт-группы «Чемпионы мира», интересуется искусством, и очень часто я обращаюсь к ней, когда мне нужно выбрать ту или иную работу.

— Слушайте, а как так получилось, что вы не пересекались с Джоанной Стингрей?

— Мы пересекались. Но две женщины в этой тусовке — такое было невозможно! Она очень сильная личность и к тому же приехала в Союз с деньгами. Я не умела искать деньги, искать спонсоров — в отличие от Джоанны. Я приехала из интереса, по любви, а Стингрей сначала приехала с реальными предложениями, с оборудованием. Мы жили там параллельно, у меня были прекрасные отношения с этой тусовкой, но, когда речь шла о каких-то серьезных делах, тем более о музыке, обращались к ней. В общем, дружбы у нас не получилось. Мне не так странно, что она никогда не упоминает меня, зато несправедливо, что Африка, например, меня тоже не вспоминает с того момента, как мы с ним расстались. Более того, семь лет назад я познакомилась с человеком, французом, который тоже покупал ленинградское искусство, общался в Париже с Африкой: ему девяносто лет, он жил в трехстах метрах от меня, у него потрясающая коллекция, Африка к нему приезжал чуть ли не каждый год, и мы с этим человеком не знали о существовании друг друга!

Пакита у себя во дворе. 2019© Paquita Escofet Miro

Пакита у себя во дворе. 2019© Paquita Escofet Miro— Вы читали «The Irony Tower» Эндрю Соломона? Такое ощущение, что вы ходили одними тропами.

— Да, конечно, и мы пересекались с Эндрю. Но, знаете, еще есть один француз — Жоэль Бастенер: он финансировал выход во Франции пластинки «Последний герой» и написал целую книгу о русском роке, дружил с Цоем и так далее. У него очень интересная книга на эту же тему — надеюсь, она когда-нибудь выйдет на русском языке.

— Как вы думаете, почему и Соломон, и Стингрей, и Барбара Хазард, писавшая о зарождении сквота на Пушкинской, 10, не упоминают вас? Может быть, потому что вы раньше уехали?

— Когда я приехала в Союз, все эти художники, ставшие моими друзьями, не думали, что занимаются Делом. Они это поняли, когда их картины стали продаваться, когда они сами оказались на Западе… Просто так сложилось — и я тоже виновата в том, что все сложилось так, а не иначе. Когда я увидела, что у них стали меняться интересы, я ведь тоже отвернулась. К тому же кто-то стал делать вещи, которых я не понимала. Например, Тимур Новиков, придумавший «Новую академию»: мне тогда это казалось непонятным, я увидела в Тимуре, которого любила и уважала, нового «гуру», которому подчинялись почти все. Я не понимала тогда его выбора, не находила в его новых произведениях того, что находила в старых. Это было уже не мое понимание питерского искусства. Потом, со временем, все восстановилось — с теми, кто и поныне здравствует (к сожалению, их становится все меньше и меньше), у нас прекрасные отношения.

— Пакита, а сейчас во Франции вообще интересуются советским неофициальным искусством или ваше с этим вашим девяностолетним соседом увлечение — нечто маргинальное?

— Года два назад прошла очень хорошая выставка «Les Figurations Libres. 1980–1986» в Бретани, в музее Landerneau; ее устраивал фонд Мишель-Эдуарда Леклерка, владельца сети магазинов E. Leclerc, это была выставка figuration libre со всего мира. Куратор этой выставки со мной познакомилась, увидела, какие у меня есть ленинградцы, и сказала, что не ожидала, что в России в это же время было такое роскошное движение. У меня забрали около сорока работ: это митьки, Новиков, Котельников, Савченков, очень важные для меня «Новые композиторы», Крисанов и так далее. Их выставляли около огромных полотен Баския восьмидесятых годов — и, вы знаете, они ни капли не проигрывали. Это было непохоже, это было другое, но это было очень сильно! После выставки был издан каталог, очень важный: он дает возможность увидеть работы моих любимых ленинградцев среди работ мировых звезд. И в 2016 году к важнейшей выставке «Коллекция» фонд Потанина приобрел у меня их топовые работы для коллекции Центра Помпиду.

Undergrounds. Коллекция Пакиты Эскофе Миро. Советское и русское искусство: 1980-е — 2010-е. Развороты каталога

— Вот это искусство — его больше нет, на его место пришло что-то новое?

— Я думаю, история искусства непрерывна и то, что сделало прошлое поколение, влияет на то, что делает нынешнее. Эти художники — они влияют и будут влиять на то, что происходит или еще не происходит в искусстве. Мне интересно новое, но душой я осталась там. И, наверное, я когда-нибудь напишу книгу — просто сейчас я не могу это сделать, потому что история еще не закончилась. Но это будет история любви к русскому искусству — и история любви к художникам, потому что у нас на самом деле была настоящая история любви.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426991 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425267 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428108 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433997 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434549 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437110 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437832 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443408 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443042 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438637 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials