В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

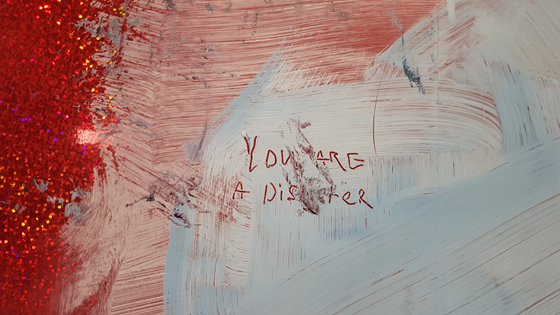

28 ноября 202467879 You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир ПотаповПозавчера в Куритибе (Бразилия) открылась XIV Международная биеннале современного искусства под общим названием «Открытые границы». Российскую сторону представляет неизменный апологет живописи Владимир Потапов: его огромное панно «You are a disaster» интерпретирует снимок со встречи американского и российского президентов. Написанная в воздушной и быстрой манере, работа была закончена всего за пять дней. Хотя подложкой здесь тоже служит сверкающая пленка, результат выглядит заметно сложнее недавней серии «Реальности». COLTA.RU решила разобраться в этих соединениях консервативности и блеска и попыталась выяснить у художника, стоит ли готовиться к новой эпохе исторической живописи.

— 25 лет назад состоялась встреча Ельцина и Клинтона, на которой произошел казус: переводчик перевел обращение Ельцина к журналистам не как «вы потерпели катастрофу», а как «вы обосрались» («you have a disaster»), что вызвало гомерический хохот в пресс-центре. Этот ляп оказался провидческим. Сегодня он легко описывает отношения не только России и западного мира, но и сам западный мир, изменения которого оказались чрезвычайно радикальными. Если в 90-е было время перемен, надежд, ожидания новых перспектив в международных отношениях, того, что Россия станет равноправной частью западного мира, то сегодня можно говорить о новой холодной войне, новом противостоянии и процветании национализма, причем также на территориях других государств. Самое главное — это отсутствие надежд и утрата иллюзий.

Мой проект — это скорбь по упущенным возможностям и перспективам, которые у нас могли быть. В 2013 году я сделал работу с Гагариным «Юра, мы все про∗бали». Сегодня, спустя шесть лет, я говорю о том, что мы все обосрались. Каждый из нас.

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019© Владимир Потапов

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019© Владимир Потапов— Утрата иллюзий, о которой говорит текст концепции, наверняка произошла и в мире искусства. Где вы себя ощущаете на российской сцене, обращаясь к архаичной (вроде бы) живописи?

— Я бы не называл наш процесс сценой, скорее, это турнир по скалолазанию или альпинизму за кусочек сахара. Восхождения проходят по давно протоптанным тропам до состояния шоссе. Есть владельцы фуникулеров, которые способны запускать художников повыше и побыстрее. Ближе к вершине находится коттеджный поселок концептуалистов, там очень плотно заселено.

Мое место где-то сбоку, вдали от протоптанных маршрутов. Я что-то делаю, в чем-то роюсь, но не факт, что это приближает меня к вершине. Скорее, я рою свой тоннель внутри горы, в нем всегда одиноко, темно и тихо. Ползу на ощупь, но в этом и прелесть. Другого не ищу. Себе я давно уже доказал, что живопись может быть актуальным высказыванием, ее алфавит по-прежнему обширен, и ничто не мешает собирать новые конструкты слов, фиксирующих наше время.

Я не сторонник того, чтобы мазать все или только черным, или только белым; в советском проекте было много прогрессивных социальных достижений, которых сегодня пытаются добиться в Европе. И самой исключительной особенностью в СССР был идеализм, противопоставленный капиталистическому прагматизму. Обе системы благодаря противостоянию были в максимальном политическом тонусе, а после развала СССР капитализм лишился оппонента и опошлился окончательно, но стал жестче и изощреннее. Идеализму не нашлось места в современном мире — разве что в качестве покореженной компенсации в современном кинематографе. В искусстве то же самое. Тотальная коммерциализация привела к тому, что художник перестал занимать ключевое место, он стал предметом и контентом для заполнения ярмарок, галерей, фондов, аукционов. Критерии качества также сильно сдвинулись в сторону бо́льшей ликвидности контента: недавняя ярмарка перформанса в Брюсселе этому яркое подтверждение. Так исторически некоммерческое обретает вполне конкретные суммы, и бабушка Абрамович не даст соврать. Значимость автора сегодня выражается в ценах на его работы, а не в их качестве. Любой протест против этого — или лицемерие, или такой же контент. Под этой капиталистической анестезией скрывается новый вид конформизма. Из нас потихонечку выветривается советский идеализм, который когда-то был неотъемлемым, как звено ДНК. Но я не топлю за совок, я просто за прекрасные утопии, мечты и идеалы.

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов— В ваших картинах всегда смешиваются два-три плана, всплывает скрытое третье, четвертое измерение. Что это — ощущение реальности как оптического сбоя? Или интерес к метафизической ошибке? Новая работа, в сущности, тоже посвящена ошибке переводчика.

— Сегодня вряд ли найдется прямое высказывание, не бьющее иными значениями и прочтениями. Мир предстает сложной, слоистой структурой: коннотации ее смыслов разлетаются по многим областям знаний и историческим эпохам. Сегодня сложно говорить о чистой буквальности и непосредственном взгляде не потому, что предметы изменились, а потому, что современное сознание стало другим. Поменялись перцепция и ее условия. В Бразилии, где я сейчас нахожусь, в амазонских лесах живут индейцы: вот у них осталась чистота буквального и поверхностного взгляда без сканирования вглубь. У них отсутствует прививка нашей цивилизации. А с современным человеком происходит все по-другому: прямо сейчас я пишу этот текст на экране телефона в противоположной части планеты, чтобы потом отправить его вам через интернет и позже это интервью прочитать в интернете с экрана телефона, ни разу не видя вас вообще. И это ведь не просто другой способ коммуникации: это другая реальность — новая буквальность, сложная и многоуровневая. Так и с моей живописью. Из просветов, из щелей, на стыках, на границах, с поверхности и из глубины моих картин возникает то, что оказывается средой — или, если хотите, живописной экосистемой. Так возникают насыщенность и плотность высказывания, а трехмерность и слоистая структура картин — как раз об этом.

Сам по себе эффект мне неинтересен, иначе это просто «вау!» — эту нишу заполняют блокбастеры и другие аттракционы, а мне важно взаимное прорастание языка и значения. Это неразделимое нечто, гораздо большее по значению, чем простая сумма их как слагаемых.

Из серии Unite. № 7. Пространственная живопись. Масло, плексиглас. 2011

© www.potapovvv.com

— Кстати, а как возникла идея вводить в работы сверкающую пленку?

— Голографическая пленка имеет иллюзию трехмерного пространства, которой классическая живопись пытается добиться. Когда я пишу поверх нее, то я ее уплощаю, лишаю одного измерения — глубины. Но пишу так, чтобы оставлять незакрашенными участки пленки. Это сочетание мне нравится. Пленка имеет сияние, схожее с сиянием икон, с фаворским светом, только последний обладает сакральным свечением, а пленка — технократическим. Мне нравится использовать дешевый материал, чтобы говорить о глобальном.

Серия «Реальности». Масло, пленка, дерево. 2018© www.potapovvv.com

Серия «Реальности». Масло, пленка, дерево. 2018© www.potapovvv.com— Но насколько вообще долговечна такая техника?

— У меня есть работы 10-летней давности, и они в полном порядке. Нас с вами они точно переживут.

— Биеннале — все-таки большой проект. Как работа выглядит в остальном контексте выставки?

— Ближайший мой сосед — это паук Луизы Буржуа. Наш тандем выглядит забавно: Ельцин и Клинтон смеются над пауком, демонстрируя свое бесстрашие, а бесстрашие — это всегда оптимизм, которым были наполнены девяностые. Остальное искусство на биеннале невероятно разное, но живописи мало, а та, что есть, совсем мне не близка.

— Кажется странным, что мы все еще думаем о Ельцине. Противоречивый и емкий образ, видимо, он способен объединить несколько поколений.

— У меня не было задачи образом Ельцина что-то сказать, в моей работе он — лишь статист, как и Клинтон. Другое дело, что они оказались сопричастными к сюжету, который сейчас можно назвать «приветом из прошлого». Со временем значение исторических событий существенно меняется. В ошибке переводчика содержались предвидение и пророчество. И сейчас возникает ощущение, что два президента бесцеремонно смеются над нами, над нашими неудачами и провалами, как будто бы они знали еще тогда, что у нас ничего не выйдет.

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов— Существует ли сейчас в России политическое искусство?

— Существует, но его сложно определить как искусство: скорее, это политактивизм, которому проще вызвать резонанс в обществе. А резонанс (другими словами, цитируемость в СМИ) сейчас — наиболее важный показатель влияния и успеха, как бы мы ни сопротивлялись этому. Политическое искусство гораздо сложнее и тоньше активизма. Здесь должна быть большая доля художественного, а не прямого и плакатного. А такой параметр, как «сделанность работы» — то есть умение обращаться с материалом, наличие художественных навыков, — в политактивизме напрочь отсутствует.

Возможно, со времен «Войны» и некоторых акций Павленского у нас ничего, сопоставимого по значению, не появилось. Но это нормально. Это очередное проявление времени, когда политическая система настолько ощетинилась и напряглась, что все, говоря простым языком, притихли и прижухли.

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов— Работа с Ельциным получилась монументальной. Можно ли сказать, что монументальная живопись пережила постсоветский крах и постепенно снова становится перспективной?

— Честно говоря, я не думаю категориями «монументального» или «немонументального». Я исхожу из практической необходимости: если мой сюжет или тема будет выразительнее в большом масштабе, то я буду делать в большом масштабе, а если нет, то в другом. Размер моей работы — 2,5х5 м, но для огромного зала с пауком, в котором она находится, это нормально, иначе она легко станет кормом последнего.

Что касается монументального искусства в целом, то оно, конечно, осталось в советском прошлом. Там оно было исключительно инструментом отдела пропаганды, который его породил и дал ему санкцию на оглушение общественности магией ремесленного навыка. А масштаб работ выполнял функцию контрольного выстрела.

Немаловажный аспект наших дней заключается в том, что большие работы дороже, их сложнее хранить и транспортировать. Сегодня художник настолько беден, что вынужден подрабатывать на стороне; этот факт оказывается не в пользу монументального. Тем не менее у нас есть прекрасные примеры современного искусства в монументальном масштабе. Безусловно (и в первую очередь), это тандем Виноградова и Дубосарского. В период совместной работы они раскрыли этот формат заново.

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов

You are a disaster. Масло, голографическая пленка. 2019 (деталь)© Владимир Потапов— Вы часто говорите о том, что российское искусство никуда не пришло, что мы пришли к провалу, потеряли свои возможности. На что похоже это потерянное пространство? Чего именно вы бы сейчас хотели для себя и своего искусства или для всего художественного процесса в стране?

— Я мог бы написать все свои «хочухи», но это бессмысленно. Необходимо говорить об условиях развития российского современного искусства, о том, как добиться его стабильной динамики. Нужно понимать, что изменения возможны только после радикальной смены культурной политики, а это невозможно без смены консервативно-религиозного и псевдодемократического тренда, в который запихала наше общество действующая власть. Сейчас культура, как и в СССР, оказывается привлекательным активом и инструментом манипулирования. Если цитировать последнего Пелевина, то власть создает из нее таких химер, которые обеспечивают ей контроль и саморегенерацию.

Поэтому пока невозможно говорить о том, что необходима системная поддержка молодых художников через обеспечение мастерскими и производственной базой, создание художественных профсоюзов, создание центров и музеев, финансируемых не по принципу «кто платит — тот и заказывает музыку», выплаты гонораров художникам за участие в выставках и прочее, и прочее. Нам всегда хочется оказаться в идеальном будущем в тот момент, когда нас давят, как тараканов на кухне, — и это прекрасное чувство, без которого невозможна ни одна утопия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202467879 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202465489 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202467528 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202471906 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202471851 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202473699 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202474580 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202480738 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202479349 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202462836 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials