В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202442569 © Оксана Дворниченко

© Оксана ДворниченкоС 22 марта по 9 июня 2019 года в Московском музее современного искусства при поддержке Международного культурного фонда BREUS Foundation пройдет первая в России ретроспектива основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида под названием «KOMAR & MELAMID» (кураторы — Иосиф Бакштейн и Андрей Ерофеев). В масштабную экспозицию из 16 залов войдут вещи, созданные художниками в период объединения в творческий дуэт: сами художники называют своего героя «персонажем Komar & Melamid». COLTA.RU печатает сокращенную расшифровку беседы с Виталием Комаром, которую в нью-йоркской мастерской художника недавно записали режиссер-документалист, искусствовед Оксана Дворниченко и кинооператор Юлий Ольшванг.

— Расскажите, с чего начался ваш интерес к истории искусства.

— В библиотеке, которую собирал мой дедушка, было много старых книг по искусству в золоченых переплетах. Гнедич, Бенуа. Гнедич более наивно писал, как в детских книгах: картинка — текст, картинка — текст. Рядом стояли старинные альбомы, тоже в золоченых переплетах, с семейными фотографиями. И для меня история искусства и семейные альбомы слились в одно целое. Когда я вижу репродукции Караваджо или голландских мастеров, я воспринимаю их как членов семьи.

Для меня был сильным шоком отъезд моих родителей на два года в Германию. Я даже перестал разговаривать и снова заговорил, только когда они вернулись. Тогда они привезли мне в подарок проектор и большое количество слайдов (они назывались диапозитивами). На цветных стеклах были сказки, виды европейских городов. Потом проектор сгорел, и я сам стал делать из картонных коробок проекторы. Именно тогда, видимо, я впервые почувствовал себя художником. Я приглашал детей из нашего двора и устраивал им перформансы — еще в дошкольном возрасте. Я смешивал разные слайды: Гензель и Гретель или Маленький Мук попадали, например, в Берлин, и я должен был объяснять эти абсурдные сочетания на экране своим друзьям и придумывать истории.

Первая наша совместная работа с Аликом Меламидом тоже касалась слайдов. В 1965 году — мы тогда учились на одном курсе в Строгановке — мы ездили от научного студенческого общества читать лекции «О схемах композиции в круге» и показывали слайды. Меня эта тема очень интересовала, потому что я и диплом делал — медальон с Гагариным. Потом долго каждый из нас работал по отдельности, и только в 1972 году мы вместе с Аликом придумали соц-арт.

В Строгановке мне повезло: со мной любил побеседовать Николай Николаевич Соболев, старый преподаватель истории искусств, — он преподавал там еще до революции. Соболев показывал на занятиях черно-белые изображения, и я ему однажды сказал: «Николай Николаевич, сейчас уже есть цветные слайды». Он ответил: «Знаю, я слежу за современными достижениями. Но если бы я показывал вам цветные изображения даже моих самых любимых художников, это была бы травестия».

До меня только тогда дошло понимание этого слова. Оказывается, травестия имеет пародийный эффект. В Древней Греции в театре была травестия и была пародия. Пародия — это когда Зевс или Аполлон говорит языком раба или простого крестьянина. Публике это было смешно. А травестия — это когда раб или простой человек пытается говорить как царь, как бог или как аристократ. Этот прием встречается у Зощенко. Я это на всю жизнь запомнил.

Я смешивал разные слайды: Гензель и Гретель или Маленький Мук попадали, например, в Берлин, и я должен был объяснять эти абсурдные сочетания на экране своим друзьям и придумывать истории.

— В своих последних работах вы возвратились к композиции в круге.

— Потому что, если подставить зеркало, вы превратите в гармонию любой мусор. В отражении все становится симметричным. Конечно, круг объединяет все в нашей жизни, от рождения до смерти.

На своих лекциях в музеях и университетах я часто показываю на экране тень в виде круга и спрашиваю: какая это фигура? Говорят — круг. Я показываю квадрат: а это что? Квадрат — отвечают. Я говорю: это не квадрат и не круг — и показываю цилиндр. Вы смотрите сверху — и видите круг. Вы смотрите сбоку — и видите квадрат. Что же говорить о более сложных фигурах, которые имеют массу проекций? И каждый человек имеет много проекций. Просто вы видите фас или профиль, освещенную или теневую часть; у Караваджо тени вообще сливаются с фоном. То же происходит в диптихах, но в них есть еще третий элемент — сама ось. Это спрессованное, взрывоопасное пространство. Соединение двух картин взрывоопасно, это борьба в машине времени, и эти стыки очень загадочны.

— Это похоже на теорию монтажа Эйзенштейна — его идею интеллектуального монтажа.

— Да. Но самая большая загадка для меня до сих пор — это расстояние между картинами в экспозиции. Что такое пустое место, пустое пространство. Это всегда загадка, и это не только третий элемент, не просто дизайн — почему одна картина так висит, а другая так.

В старой Третьяковке было тесно, и тогда была модна шпалерная развеска — как иконостас: много маленьких картин передвижников на одной стене. Но в большом помещении пространство выставки строится не только исходя из соображений вкуса. Это как интонация, проявление чего-то неосознанного, еще не артикулированного. Особенно если это ретроспективная выставка.

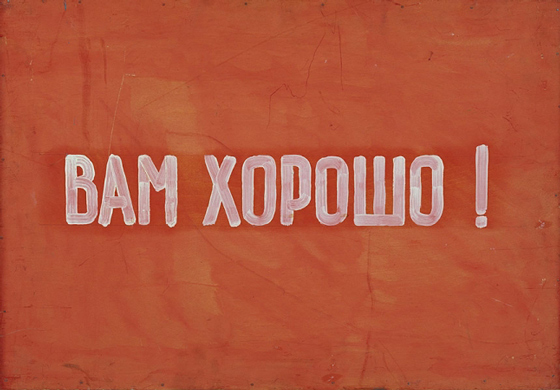

Вам хорошо! 1972 (Из серии «Соц-арт»)© Собрание Шалвы Бреуса

Вам хорошо! 1972 (Из серии «Соц-арт»)© Собрание Шалвы Бреуса— Совместный художник-персонаж Комар и Меламид просуществовал 30 лет. У вас уже есть временная дистанция, чтобы увидеть его со стороны. Что это был за персонаж, с именем которого связано возникновение соц-арта?

— Это был созданный нами художник, собирательный образ — персонаж Комар и Меламид. Один из величайших авторов русской литературы Козьма Прутков также был собирательным образом нескольких людей: братьев Жемчужниковых и поэта Алексея Толстого. Переиздание Козьмы Пруткова не означает продолжения этого соавторства. В каком-то смысле оно закончено: в нашем случае речь идет о попытке прожить еще одну жизнь после этого. Мы даже стали сами пародировать своего персонажа, но уже каждый в отдельности.

Ретроспектива нашего персонажа — уже после того, как мы его закончили, — сначала состоялась в Японии. К сожалению, американские музеи бойкотируют любые музейные обмены с Россией и не дали работ на московскую выставку.

Первая наша выставка с Аликом Меламидом, где мы делали еще отдельные работы, прошла в Москве, в кафе «Синяя птица», в 1967 году — выставка на один день с обсуждением. Это была первая попытка создать течение «ретроспективизм». С нами объединилось несколько художников, некоторые примкнули позже — и удалось создать течение «соц-арт». Многих я знал, многие учились в Строгановке вместе со мной. Был хороший выпуск: Косолапов, Соков, Орлов, Владимир Паперный, потом примкнул Пригов — поэт и художник. Многие поэты ведь были и прекрасными художниками — например, Гюго и Пушкин.

Техника художника, занимающегося любым массовым искусством, гипнотизирует.

Мне кажется, до 1972 года никто не пытался соединить официальное и неофициальное искусство. Мы их соединили, и это был очень неожиданный ход. Помню, была выставка наша с Аликом на квартире математика Пашенкова. Один из посетителей сказал такую вещь: «Я привык, что неофициальные художники показывают на кухне свои работы, которых я не вижу на улице. А тут вы показываете — как бы на кухне — вещи, которые висят в виде лозунгов на улице». То же самое происходило тогда в Америке. Там на улице висела реклама кока-колы и супов, а абстрактные экспрессионисты типа Поллака висели в музее. Американский поп-арт перенес рекламу в музей. Соц-арт сделал то же самое. Просто у нас на улице висела визуальная пропаганда, а в Америке висела реклама.

Это все взаимозаменяемо, потому что техника художника, занимающегося любым массовым искусством, гипнотизирует. Ее цель — заставить что-то делать: покупать или совершать героические поступки. Главное — заставить. Мы с Аликом Меламидом всегда пытались объяснить, что соц-арт возник как результат перепроизводства идеологии, а поп-арт, особенно концептуальный поп-арт, — как результат перепроизводства товаров потребления и их рекламы.

Виталий Комар и Александр Меламид. Москва, 1970-е

Виталий Комар и Александр Меламид. Москва, 1970-е — Карнавальность соц-арта, «лирическая сатира», трансформация соц-арта в концептуальную эклектику, а эклектики в синтез — в чем вы видите незавершенность этого процесса для себя? Прослеживалась цепь: от соцреализма через соц-арт, концептуализм, концептуальную эклектику — к новой гармонии.

— Само понятие гармонии изменилось. Интересно происхождение слова «гармония» — так называли гвоздь, железную скрепу, которой соединяли доски на корабле. Но железные скрепы могут соединять противоречивые вещи, которые мы продолжаем называть гармонией. Это проблема терминологии. Поэтому для меня понимание гармонии всегда соседствовало с пониманием того, что гармония бывает разная. Бывает гармония боксерского поединка, гармония рыцарского турнира или непримиримых теоретических противников в их диалоге. И это все гармония, переплетение противоположных точек зрения, где все основано на скрепе. С моей точки зрения, несоединимых вещей не существует. Все зависит от отношения к этим вещам.

Наша голова полна противоречий, готовых клише. Автор Книги Екклесиаста — и поэт, и царь. У него не было пушкинской проблемы — поэт или царь. Его текст — собрание противоречий, которые уживаются в ритме, музыке речи, в интонации. Интонация ведь тоже визуальна. Можно произнести слово «яблоко» с интонацией Сезанна, а можно — с интонацией Матисса. Стиль — это тоже интонация.

Пародия — это когда Зевс или Аполлон говорит языком раба или простого крестьянина, а травестия — это когда раб или простой человек пытается говорить как царь, как бог или как аристократ.

К нам пришло осознание того, что можно реалистически передать эти противоречия, скрепленные нашим сознанием. Потому что в наших головах полно разных верований, надежд, образов, идей — это и было тем, что мы называли «концептуальной эклектикой» или «анархическим синтезом». Нью-Йорк — эклектичный город. Европа тоже эклектична. Есть, например, в Париже улицы как триптих, полиптих из разных стилей: старый средневековый фасад, дальше барочный фасад — вы идете по улице как по истории искусства, можете увидеть ее как разностильный памятник. Разностильный полиптих. Почему-то в архитектуре это никого не раздражает. А вот в живописи повторяют профессиональные суеверия конца XIX века. «Эклектика — это безвкусие» — устаревшее клише. Людям нужны клише, как хромому нужны костыли. Профессиональные суеверия. Бенуа любил использовать этот термин.

Советская идеология тоже была очень эклектична в понятии XIX века. В то время профессиональным архитектором, например, считался тот, кто по заказу богатого человека мог сделать особняк в стиле русского теремка, ар-нуво или в готическом стиле. И мы в Строгановке изучали оставшийся еще с XIX века предмет — назывался «стили». Мы делали работы в разных стилях. Я своими руками копировал византийские мозаики и исламские изразцы. Для меня история искусства — это словарь интонаций. Не набор изменений стилей (хотя и это тоже), а особое ощущение визуальной истории как неких мгновений. Мы с Аликом Меламидом думали, что основали новое движение, — никто до нас не соединял больше двух стилей.

© Оксана Дворниченко

© Оксана Дворниченко— В современном искусстве это часто называют полистилистикой.

— Да это можно назвать и полистилистикой, и мультистилистикой. Любой музей — это мультистилистика. Мы идем по этажам музея как по улицам города. Но мы предпочитаем называть это «концептуальной эклектикой» или «анархическим синтезом».

— Это то, что несколько дней назад мы видели в Филадельфии в экспозиции The Barnes Foundation.

— Да, этот музей создал очень авангардно мыслящий человек. Он вешал рядом Боттичелли и Сера только потому, что они по размеру были похожи…

Из будущего мы переоцениваем явления прошлого, проецируем в прошлое современные термины. Первым концептуализмом мы считаем агитпроп, когда на улицах появились красочные лозунги — наглядная агитация. В синих тенях помпейской живописи мы можем увидеть импрессионизм.

Возвращаясь к Козьме Пруткову, можно вспомнить один из его проектов — о введении единомыслия в России. Он предлагал сделать одну газету, где будут печатать только правильные, с точки зрения правительства, тексты. Других газет нет. Это предвидение того, что произошло после 1917 года, когда к власти пришли большевики, запретили оппозиционные партии и возникло единомыслие. Козьма Прутков предвидел это задолго. Это был концептуальный персонаж, конечно, соц-арт, говоря из будущего.

Дружба народов (№ 107). 1974© Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Дружба народов (№ 107). 1974© Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных— Свой отъезд из СССР вы назвали «непоправимой ошибкой». Вы говорили, что вам не хватило нескольких лет, чтобы создать новое течение — «концептуальную эклектику» или «анархический синтез». Что помешало осуществить это на Западе, где вам сразу сопутствовал успех?

— Да, я понял, что поторопился, что лучше бы я еще пару лет жил в России. В Нью-Йорке я увидел, как появляются художники, использующие постмодернистскую эклектику, и никто не ссылается на нашего персонажа Комара и Меламида. Хотя мы начали еще в 1973 году, а в 1976-м в Нью-Йорке в Галерее Рональда Фельдмана прошла наша выставка, где была огромная пресса. Широко репродуцировался, например, мультиполиптих «Биография нашего современника», состоящий из нескольких сотен разностильных вещей. Мы с Аликом тогда еще были в России, а картины были вывезены нашими друзьями, уезжавшими на постоянное место жительства.

Я до сих пор плохо понимаю, как возникла вся эта фантастическая пресса по всему миру, даже Умберто Эко написал статью. По словам нашего галерейщика, даже выставка Энди Уорхола не имела такого успеха, как та наша первая выставка на Западе. Думаю, мы сыграли роль в зарождении постмодернизма. Поэтому мне было обидно, что о нас не упоминают.

Это, конечно, тщеславное чувство, но я подумал, что, если бы я остался в России еще на несколько лет и создал из русских художников группу, она могла бы стать новым мощным течением. Мы тогда заражали других своим огнем, и потом, это действительно было безвременье, называемое эпохой застоя. В 1968-м кончилась не только Пражская весна: в 1968-м закрыли «Синюю птицу», в 1968-м кончились молодежные выставочные комиссии, потому что некоторые бюрократы боялись, что и у нас в России дойдет до того, что произошло в Праге. Я помню, как молодежная секция Союза художников, где мы состояли с Аликом Меламидом, прекратила работать, и потом наша выставка не состоялась.

Все художники тогда оказались перед вопросом: что делать? Подражать сюрреализму, подражать абстракционизму, который уже сказан и у нас, и на Западе, или подражать поп-арту (его понимали как изображение предметов быта)?

© Оксана Дворниченко

© Оксана Дворниченко— Мы встречались с Оскаром Рабиным в Париже, снимали его рассказ о Лианозовской группе и обстоятельствах его отъезда. Действительно, у каждого — своя история и свои обстоятельства. Например, Леонид Соков. Хотя в СССР у него были все возможности делать скульптурные портреты вождей и членов Политбюро, он начал создавать их, только приехав в Америку. Потому что они здесь тогда хорошо продавались.

— В России были знаменитые художники-соцреалисты, осыпанные всеми благами власти, — их работы были во всех музеях, они занимали все должности в академии, Союзе художников, — которые ни разу не писали ни Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева. Например, Кончаловский или Жилинский. У Сокова были в Москве заказы, была мастерская, которая многим могла только сниться, он был успешным художником. Возможно, он уезжал потому, что это был такой массовый гипноз. Как птицы, которые начинают трясти крыльями и сбиваться в стаи, — им кажется, что холод наступил навеки, а не до следующего лета, и они летят куда-то. Это был исход — эти отъезды. И сейчас, я думаю, это повторяется. Часто это преувеличенные, выдуманные страхи. Человек живет в их окружении и создает фантомы, он думает, что дальше будет хуже. И он летит в теплые страны.

Соц-арту потребовалось 34 года, чтобы его выставили в Третьяковке.

— По вашим расчетам, вам тогда не хватило пары лет…

— Потому что на создание соц-арта потребовалось два года. Я исходил из собственного опыта. Не знаю, что было бы потом… Я с детства испытывал одиночество, и стремление к общению выразилось в стремлении создать течение, придумать его. Я читал как легенду, как сказку, о нравах футуристов — как они ходили по городу, устраивали манифестации, шокировали людей своим видом — совсем как наши стиляги в пятидесятых годах. Создание течения — это еще и мечта о другой моде. Ведь каждое течение отражало моду хоть на пять минут. Как у Маяковского: «Бывало — сезон наш бог — Ван Гог, другой сезон — Сезанн». Я понимал кратковременность этого и не мечтал о веках известности, но хотел быть в интересной ситуации с близкими по духу людьми.

У Евтушенко были строчки: «Компании нелепо образуются — в одних все пьют да пьют, не образумятся, в других все заняты лишь тряпками и девками, а в третьих — вроде спорами идейными». Мне больше третьи по душе из этих компаний. Но я не жалею, что тогда уехал из брежневского застоя.

Я могу сказать одно: многие мои мечты не сбылись. Но я реализовался. Если что-то не сбылось, то только я в этом виноват. Я уехал — мне было 34. А в России я бы спился, как и многие мои друзья, которые от алкоголизма умерли в 35 лет. Юра Богородский — потрясающий иллюстратор, Валера Смирнов, незаслуженно мало известный, — очень много талантливейших художников погибло. Тогда была тяжелая атмосфера, и некоторые ощущали ее очень болезненно. А другие умели жить, приспособиться. Люди разные. Некоторые пытаются избавиться от своих проблем, меняя окружение. А некоторые меняют себя. Это два разных подхода. Тоже диптих.

© Оксана Дворниченко

© Оксана Дворниченко— Действительно, судьба художников вашего поколения сложилась очень по-разному. Многие бросились тогда покорять мир — Европу, Америку, но это удалось лишь единицам, и вы — один из них. В чем вы видите причину успехов и неудач? Характера не хватило, ума или какие-то обстоятельства помешали — многие вернулись обратно ни с чем или вообще сгинули…

— Этот вопрос похож на знаменитый спор Нильса Бора и Альберта Эйнштейна. Эйнштейн был продуктом рационального века с его верой в логику, а Нильс Бор открыл непредсказуемость этого выпадения костей и пытался ее обосновать. И, как сейчас доказано, Эйнштейн ошибался. Я не могу понять, как выпадают эти кости. Я только знаю, что для того, чтобы выиграть, надо, по крайней мере, купить лотерейный билет. Остальное не в моих силах. Это в руках Великого Программиста.

— Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Россию? Ведь со времени вашего отъезда прошло несколько десятилетий. Вот недавно в Москве была большая выставка Кабакова. Но изменился контекст, и, мне кажется, многие работы без него не считывались. Насколько исторический контекст влияет на художника и восприятие его работ?

— Очень влияет. Выставка соц-арта в Третьяковке была в 2007 году. Соц-арту потребовалось 34 года, чтобы его выставили в Третьяковке. Поп-арту повезло больше — он появился в музеях через пять-шесть лет. Но существует сильное расслоение зрителей. Есть большое количество людей, которым не нужны ни соц-арт, ни контекст соц-арта, ни концептуализм. Может, им и Сикстинская капелла не нужна.

Мы с Аликом Меламидом обсуждали три варианта названия на выбор: сов-арт — советское искусство, ком-арт — коммунистическое искусство и соц-арт. Он сказал: «“Ком-арт” — это слово очень похоже на твою фамилию», — и мы остановились на «соц-арт». Не каждому удалось создать слово — мы с Аликом уже не зря жили. Слово «соц-арт» есть даже в Оксфордском словаре.

Это функция искусства — создавать визуальные образы, которые служат зарождению новых слов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202442569 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202440444 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202442856 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202448040 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202448469 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202450751 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202451666 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202457314 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202456594 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202447736 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials