В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202443034 Эмилия Леках. 1960-е

Эмилия Леках. 1960-еНа прошлой неделе в Третьяковской галерее на Крымском Валу — вслед за галереей Тейт и Государственным Эрмитажем — открылась ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех», а несколько дней назад в российский прокат вышел документальный фильм Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы». Работа над фильмом проходила в музеях Санкт-Петербурга, архивах Тель-Авива и в доме Кабаковых на Лонг-Айленде; консультант режиссера, искусствовед, галерист и куратор Тамара Вехова активно участвовала в сборе материалов и беседовала с десятками экспертов и музейных руководителей. Для COLTA.RU Тамара поговорила с Эмилией Кабаковой о тотальной инсталляции, совместной работе с Ильей Кабаковым, об эмиграции и личной истории внутри истории искусства.

— Эмилия, расскажите, пожалуйста, о выставке. В чем ее главный замысел?

— Когда мы начали собирать эту выставку, мы, конечно, нервничали.

Во-первых, любая ретроспектива для художника — это смертельно опасно. Неожиданно увидеть все свои работы вместе и понять, что то, что ты сделал, в будущее не возьмут, — удар, которого художники часто не выдерживают.

Во-вторых, мы хотели показать не столько ретроспективу, сколько жизнь художника.

Понятно, что любая ретроспектива — это работы от самых ранних до последних, собранные вместе. По крайней мере, так было раньше. Это теперь стало модно делать ретроспективы 25 лет, 35 лет, мидл-лайф и так далее. А дальше им уже и нечего показывать, потому что они уже все выставили, как оказывается.

Илье будет 85 лет, и мне уже за 70. Поэтому мы решили, что мы можем позволить себе это сделать. Но как? Идея была в том, чтобы не идти стандартным путем, а построить выставку как тотальную инсталляцию «Жизнь художника». Мы объединили работы разного времени в одном пространстве. Все, что художник сделал, — это и есть его жизнь. Но не все это понимают.

Выставка «В будущее возьмут не всех»© Государственная Третьяковская галерея

Выставка «В будущее возьмут не всех»© Государственная Третьяковская галерея— Насколько для вас с Ильей важна оценка зрителей?

— Однажды мы пришли в гости к другу-художнику. Илья его спрашивает: «Ты никогда не задавал себе вопрос, как воспринимает твою картину зритель?» Друг отвечает: «А почему я должен думать о нем? Это не мое дело. Я рисую для себя. А впечатления зрителя — это его дело».

Это одна из возможных позиций. Но у нас другая точка зрения.

Давайте реально посмотрим на вещи: для кого же художник все-таки работает? Кто-то говорит: это между мной и Богом. Кто-то говорит: для себя или для чистого искусства. Но на самом-то деле зрителя мы все учитываем. Художник глубоко страдает, если его работы не выставляют.

Любой художник делает свои работы для зрителя, мечтает о нем, желает ему угодить — но притворяется, что аудитория ему не нужна.

Вначале было желание рассказать о наших страданиях, о трагедии нашей жизни в Советском Союзе. Потом этот материал исчез.

Зритель очень разнообразен. На выставку приходят и интеллектуал, и философ, и человек, не слишком хорошо разбирающийся в современном искусстве. А может прийти тот, кто феноменально знает визуальное искусство, оно у него в голове сидит, как азбука. Плагиат заметит мгновенно, сделает все сопоставления и найдет отсылки. Поэтому в каждой работе заложено много уровней и смыслов. Те, кто знает об искусстве все, равно как и те, кто пришел в музей в первый раз, независимо от возраста смогут найти на выставке что-то свое. Если для кого-то инсталляция не работает на интеллектуальном, философском уровне, то сработает на эмоциональном.

Этот подход был у Ильи всегда — это то, что он, может быть, вначале подсознательно, а потом совершенно сознательно делал. И это отличает Илью от других художников. Он прекрасно рефлексирует. Это очень редкий талант — смотреть на свою работу глазами зрителя, и мы оба обладаем этим качеством.

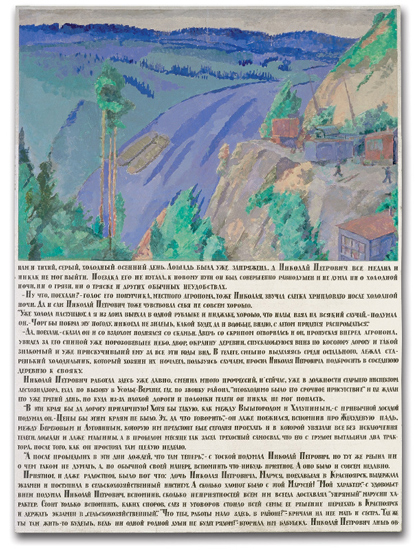

Илья Кабаков. «Николай Петрович» (1980). Частное собрание

Илья Кабаков. «Николай Петрович» (1980). Частное собрание— Как на вашем с Ильей творчестве отражается течение времени?

— Вначале было желание рассказать о наших страданиях, о трагедии нашей жизни в Советском Союзе. Потом этот материал исчез, он стал другим. На первый план вышли общечеловеческие страдания, проблемы бегства, всевозможных страхов обычного человека. Чего он хочет, о чем он мечтает, его надежды, мечты и фантазии.

— Ваше искусство родилось в ХХ веке. Что делает его значимым для будущих зрителей?

— Его удержит в истории то, что оно очень человечное. Человек существует пять тысяч лет или больше. Разве изменилась его эмоциональность? Он так же любит и ненавидит, рождается и умирает.

Наши эмоции становятся более сложными. Но пока мы люди — мы рефлексируем, страдаем и радуемся. Вот об этом наши работы. И поэтому на Западе их так хорошо принимают, даже не понимая языка. Все нюансы русского текста в переводе не передать, но даже если зритель, скажем, родился в Мексике, он заходит в лабиринт, читает историю, выходит и говорит: «У меня бабушка так же жила».

Илья Кабаков «Лабиринт. Альбом моей матери». Инсталляция (1990)© Государственная Третьяковская галерея

Илья Кабаков «Лабиринт. Альбом моей матери». Инсталляция (1990)© Государственная Третьяковская галерея— Расскажите о своей работе в Японии. Как сложилось так, что вы получили Императорскую премию?

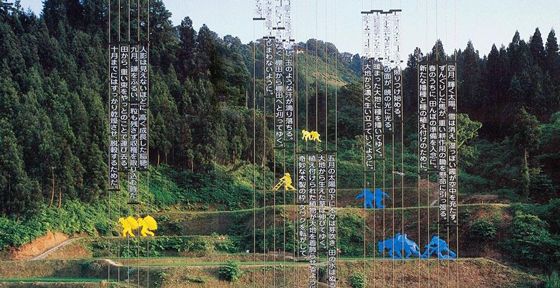

— В 2000 году мы стали первыми российскими художниками, которые участвовали в японской международной триеннале современного искусства и ландшафтного дизайна «Этиго-Цумари», и сразу с постоянной экспозицией.

Мы сделали инсталляцию «Рисовые поля». Она состояла из помоста, установленного на одной стороне реки, откуда можно видеть другую часть инсталляции, размещенную напротив. Поднявшись на помост, зритель оказывается в точке сатори. Глядя на другую сторону реки, ты неожиданно познаешь бытие и мир, все становится кристально ясным.

Инсталляция «Рисовые поля»

Инсталляция «Рисовые поля»Инсталляция состоит из пяти фигур крестьян, сделанных из очень яркого плексигласа, и прозрачных панелей с японскими иероглифами, описывающих пять ступеней в производстве риса. Эта работа была установлена в японской деревне в префектуре Ниигата. Зимой там невероятное количество снега, поэтому в дом зимой можно войти только со второго этажа, а первый весь оказывается под снегом. Оттуда уехала вся молодежь.

Когда мы хотели установить инсталляцию прямо на рисовых полях, жители деревни были против, потому что они там работают, выращивают рис и делают из него саке, которое по качеству — одно из лучших в Японии. Но, когда они увидели проект целиком, им очень понравилось. Мы потом даже получили от жителей деревни благодарственное письмо: «Мистер и миссис Кабаковы, мы очень вас благодарим, потому что никто и никогда нас так ярко не показывал».

Парадокс жизни: мы родились в СССР, теперь этот город — часть Украины, живем в Америке и считаемся национальным сокровищем Японии.

Позже жители деревни поставили изображение нашей инсталляции на всю продукцию, которую они там продают, и мы стали получать авторские отчисления за это, чего мы не ожидали. И даже спустя годы крестьяне помнили о нас и просили устроителей триеннале снова нас пригласить.

В 2007 году мы стали первыми и пока единственными русскими художниками, которые получили японскую Императорскую премию (Praemium Imperiale). Она считается аналогом Нобелевской премии. До нас ее присуждали только нескольким русским, среди которых не было ни одного художника: это Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая, Альфред Шнитке и София Губайдулина. Человек, который получил такую премию, считается национальным сокровищем Японии. Парадокс жизни: мы родились в СССР, теперь этот город — часть Украины, живем в Америке и считаемся национальным сокровищем Японии.

Эмилия Леках после окончания школы

Эмилия Леках после окончания школы— Вы уехали из России совсем рано; расскажите, когда это было?

— Не из России, а из Советского Союза. В 1973 году я приехала в Израиль с четырехлетней дочкой. Я была растеряна: очень страшно, когда впереди у тебя — неопределенное будущее.

Мы поехали сначала во Францию, где нас принял Толстовский фонд, потом они нас переправили в Бельгию, где жило русское сообщество первой волны эмиграции. Эти люди невероятно мне помогали. Среди них была Клавдия Семеновна Горевая: она и ее муж заботились обо мне и моем ребенке, как будто я — их родная дочь. Это была женщина невероятной внутренней и внешней красоты. Во время войны она спасла две тысячи русских девушек, которых фашисты вывозили из России на работу в Германию в бордели, в лагеря и на фермы. Вместе с подругами она шла к немецкому коменданту и получала разрешение снять их с поезда как будущих домработниц.

Когда кончилась война, она и ее муж остались в Бельгии и открыли школу-пансионат в Брюсселе для русских женщин, у которых были маленькие дети. В этом пансионате они воспитали двенадцать девочек, помогли им встать на ноги. Я встречала их — они каждый год приезжали повидаться с Клавдией Семеновной и привозили ей подарки.

Она и ее муж были удивительно благородными людьми. Их давно уже нет, но для меня они были и остаются очень близкими.

Эмилия Леках у рояля. Америка, 1980-е

Эмилия Леках у рояля. Америка, 1980-е— И сколько вы прожили в Бельгии?

— Я прожила там год, родила дочь. И тут мне предложили поехать в Южную Африку в качестве пианистки с зарплатой 40 000 долларов — это были невероятные деньги. Инженеры столько не получали. Подумав, я решила туда не ехать.

Америка тоже была моим последним выбором, я хотела в Канаду. Документы были поданы в обе эти страны. Так получилось, что первым пришло разрешение из Америки. Надо было подождать, пока ребенку будет три месяца, потом мы поехали в Майами, где у меня были двоюродные братья. Однако с моим «прекрасным» характером долго я с ними не удержалась. Я умудрилась их выгнать из их собственного дома. Сказала: «Никогда в мой дом больше не приходите». На что они мне ответили: «Это, между прочим, наш дом».

Когда я оттуда выехала, мне очень помогла кубинская диаспора в Майами. Я занималась музыкой с их детьми, они со мной расплачивались едой, которую им выдавали бесплатно, сидели с моим ребенком. Взяли под свою опеку. Я говорила по-испански, моя младшая дочь, блондинка, была невероятной красоты. Кубинцы ее обожали.

Любая ретроспектива для художника — это смертельно опасно.

Там мы прожили два года, и потом из Советского Союза выехали мои родители. Отца выпустили из сумасшедшего дома, и они эмигрировали: сначала в Италию, затем в Америку.

Я наивно думала, что мама будет сидеть с моими детьми, а я пойду работать. Но они с папой сразу же уехали в Европу.

Позже мы открыли свою компанию. В Москве мой отец был довольно известным коллекционером. Я начала помогать ему, заниматься антиквариатом, русским серебром и Фаберже. За короткий срок я стала специалистом по Фаберже и несколько лет проработала экспертом.

Потом какое-то время я жила в Голливуде, мой муж был продюсером. С одной стороны, жизнь была очень интересной, с другой — настолько чужой и искусственной, что я просто мечтала оттуда уехать.

Эмилия Леках. 1970-е

Эмилия Леках. 1970-е— Это была совсем не ваша среда?

— Я поняла, что никакие деньги не окупают эту пустоту. Мне не разрешалось работать, и я вела абсолютно не ту жизнь, которой на самом деле хотела. До этого мне казалось, что, если у тебя деньги, ты можешь делать что хочешь.

Там я поняла, что деньги не дают счастья. Когда муж заболел и умер — он был старше, — я сразу вернулась в Нью-Йорк.

Наконец-то я снова работала. У меня было очень много знакомых, друзей-художников, они просили меня помогать им устраивать выставки.

У нас был очень открытый дом, каждую субботу в гостях — огромное количество людей, хотя это была очень маленькая квартира. Мои дети выросли в доме, где читали стихи, играли в шахматы, говорили о политике и искусстве, кто-то играл на рояле, гитаре и так далее. Было весело. Моя старшая дочь держит эту традицию, у нее дети — музыканты. Правда, побольше квартира, и есть музыкальная комната.

Илья и Эмилия Кабаковы. 1990-е

Илья и Эмилия Кабаковы. 1990-е— Расскажите, пожалуйста, как вы встретились с Ильей.

— Мы встретились сразу после его приезда в Нью-Йорк. Когда я впервые увидела инсталляцию «Лабиринт», она меня невероятно тронула. Я дружила с мамой Ильи, всю эту историю знала, но не видела ее написанной, не знала мать Ильи как человека, живущего в ситуации этого тяжелого лабиринта.

Уже на второй выставке Ильи в Штатах я начала помогать и ассистировать. Так и сказала ему: «Давай я буду помогать. Потому что мне очень интересно все, что ты делаешь». Он сказал: «Давай. Ты уверена, что хочешь?»

Сначала я проводила линии, мух на веревочку наклеивала, тексты переводила. Потом постепенно я углубилась в работу и помню, что мы делали инсталляцию и не могли подобрать нужную краску. Я спросила:

— Что, если добавить зеленый цвет?

— Откуда ты знаешь?

— Не знаю. Просто чувствую, что нужно.

Наверное, с этого момента Илья начал прислушиваться ко мне.

Выставка «В будущее возьмут не всех»© Надя Плунгян

Выставка «В будущее возьмут не всех»© Надя Плунгян— Вы жили в разных странах. С культурой какой страны вы ощущаете большую связь?

— У меня отец из Польши. Его семья попала в Советский Союз, когда они бежали от Гитлера. Мой дед сразу был арестован как польский шпион. Это был 1937 или 1938 год. Он десять лет сидел на Колыме. В 1957 году родители попытались уехать в Польшу, их тоже арестовали. Папа всегда говорил: «Мы уедем отсюда». Так я и жила с ощущением, что мы уедем.

Когда я оказалась на Западе, мне было важно читать по-русски. У меня не было денег на русские книги, они были очень дорогими. Поэтому я брала их у друзей, перечитывала то, что взяла с собой. А потом пришлось перестроиться на английский язык.

К тому моменту, когда приехал Илья, мой русский был уже не в очень-то хорошем состоянии.

Илья и Эмилия Кабаковы. 2000-е

Илья и Эмилия Кабаковы. 2000-е— Как же вам удалось вернуть язык?

— Я обладаю странной особенностью: могу выучить любой язык за три месяца, но и забуду его точно так же. Это обратная сторона музыкальности.

Поэтому я прекрасно говорила по-английски, правда, почему-то с испанским акцентом. Может быть, потому что прислуга в доме мужа была из Южной Америки. Сейчас ко мне полностью вернулся русский язык и появился «замечательный» русский акцент в английском, которого у меня прежде не было.

Модель проекта «Вертикальная опера (Гуггенхайм)». 1998/2008© Надя Плунгян

Модель проекта «Вертикальная опера (Гуггенхайм)». 1998/2008© Надя Плунгян— Как вы с Ильей работаете над проектами?

— Мы всегда работаем вместе. Кто из нас чем вдохновляется и что делает, мы решили не разбирать. Илья говорит: «Мы — один человек».

Сначала моего имени на наших работах не было. Но в какой-то момент мне надоело бесконечно слышать вопросы: «Чем ты занимаешься, когда Илья рисует? А почему ты не работаешь?» И так далее, и так далее…

В какой-то момент мне это надоело. Работаешь как собака целый день, а к тебе приходит какая-нибудь дама и спрашивает: «А что вы делаете?» Я могла какую-нибудь гадость придумать в ответ: понятно, что, когда задевают, ты отвечаешь не слишком вежливо. Например: «Как что? Я по магазинам гуляю целый день».

И однажды Илья сказал: «Твое имя тоже должно стоять на работах». И поставил. Это был где-то 1997 год, то есть мы уже почти девять лет были вместе и работали в тандеме.

Илья и Эмилия Кабаковы. «Гараж», 2007 г.

Илья и Эмилия Кабаковы. «Гараж», 2007 г.— Есть какая-то разница между работами Ильи, созданными до вашего знакомства, и вашими совместными работами?

— Безусловно, она есть. Если бы выставки и инсталляции делал он один, было бы меньше эффектов, к которым склонна я.

Дело именно в невероятном взаимопонимании. Когда два человека работают вместе, они должны доверять друг другу. На обоих лежит ответственность — оправдать доверие человека, которого любишь. Сделать плохо — это предательство.

Илья и Эмилия Кабаковы на фоне инсталляции «Три ночи». 2010-е

Илья и Эмилия Кабаковы на фоне инсталляции «Три ночи». 2010-е— Тут слово «любовь» не прозвучало, но, наверное, оно очень важно.

— Это подразумевается. Будет пошлостью и сентиментальностью сказать: «Мы не можем друг без друга жить». Так не принято говорить. Но на самом деле — да, конечно.

У Ильи феноменальное чувство, которое правильно его ведет, инстинкт, который указывает, куда идти в искусстве. В жизни он разбирается не так хорошо, но в искусстве — безупречно.

Конечно, приживаться двум уже достаточно взрослым людям было непросто… Когда мы познакомились, Илье было 55 лет, мне было за 40. Прошла большая часть жизни. У меня характер никогда не был легким. Может быть, если бы мы сошлись, когда были моложе, то не удержались бы вместе.

Илья — это душа компании, огонь. Когда Илья смеется или танцует, он зажигательный невероятно. Я всегда им любовалась. А я была человеком, который привык сидеть за роялем. Непринужденно разговаривать с людьми я научилась уже очень поздно, мне было далеко за тридцать — меня просто жизнь вынудила.

Все думали, что я играю из себя такую холодную красавицу, поэтому не разговариваю. На самом деле я просто очень стеснялась, даже когда мы с Ильей начали вместе ездить.

Я помню момент, когда я впервые начала что-то говорить. Мы были в Амстердаме, сидели за столом: Ростропович, Шнитке, мы с Ильей и Ерофеев. Ерофеев мне задал какой-то довольно сложный вопрос. Я начала ему отвечать. Вышли оттуда, Илья сказал: «У меня в жизни не было женщины, которая была бы такой красавицей и умницей. Я так тобой горжусь».

Я всегда смеялась и говорила, что я меняю мужей каждые десять лет, чтобы скучно не было. Прошло десять лет, Илья вдруг вспомнил мои слова: «Ты знаешь, а вот мы уже вместе двенадцать лет живем». Я ответила: «Забыла. Теперь уже поздно».

Илья и Эмилия Кабаковы у инсталляции «Как встретить ангела». Германия, 2010-е

Илья и Эмилия Кабаковы у инсталляции «Как встретить ангела». Германия, 2010-еПонравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202443034 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202440900 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202443291 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202448480 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202448898 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202451167 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202452081 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202457740 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202457010 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202447952 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials